2030年空き家問題の概要

近年、日本では「空き家」が社会問題として注目されていますが、2030年にはその深刻度がさらに増すと予測されています。

特に首都圏への人口集中と地方の過疎化が進む中で、管理されずに放置された住宅や住戸が全国的に増加し、地域社会に大きな影響を与えると懸念されているのです。

本章では、空き家率が30%に達する予測とその影響、予測が下方修正された理由を解説します。

空き家率が30%に達する予測とその影響

2017年の「株式会社野村総合研究所」の調査において、2033年には日本全国の空き家率が30.4%に達すると予測されており、住宅の3戸に1戸が使われていない状況を意味します。

参照元:株式会社野村総合研究所|2030年度の新設住宅着工戸数は持家18万戸、分譲11万戸、貸家25万戸

大量の空き家の発生は、都市計画や地域の治安、景観の悪化など、さまざまな社会問題を引き起こします。

特に、地方や都市郊外では、おひとりさま世帯の増加や高齢化による住戸の相続放棄が原因となり、空き家が急増する傾向が顕著です。

また、空き家の管理が行き届かないことで、固定資産税の負担や不動産の資産価値低下、さらには災害時のリスクも高まります。

こうした影響は、首都圏を含めた全国規模での対策を迫る要因となっており、自治体も「住宅政策」の見直しを余儀なくされています。

今後は、空き家の活用を前提とした地域ごとの対策や、所有者への登記情報の整備、無料相談窓口の設置などが重要です。

私たち一人ひとりが、自身の住まいや相続、そして所有する土地について早めに向き合うことが、問題解決の第一歩となります。

空き家問題の現状と対策については、下記の記事でも取り上げています。

全国の空き家件数の現状と推移、空き家対策における国の取り組みなどを詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

2033年の空き家率の予測が下方修正された理由

前述したように、2033年には空き家率が約30%を超えると予測されていましたが、近年の予測では下方修正されています。

2024年6月に発表された「株式会社野村総合研究所」の最新予測では、2033年の空き家率は18.3%と大幅に低い予測に変更されました。

参照元:株式会社野村総合研究所|2040年度の新設住宅着工戸数は58万戸に減少、2043年の空き家率は約25%まで上昇する見通し

理由のひとつは、空き家対策に対する自治体や国の政策強化が功を奏し始めているためです。

たとえば、空き家の活用促進や固定資産税の軽減制度、空き家バンクの充実といった施策が、空き家の増加スピードを抑える結果となりました。

さらに、不動産市場における需要の変化も影響しています。

地方から都市部への人口移動により、特定エリアのマンションや中古住宅の価値が見直され、再利用の動きが進んでいるのです。

また、相続登記の義務化といった法改正も、所有者不明の空き家問題への一定の歯止めとなっています。

しかしながら、決して安心できる状況ではありません。

予測が改善されたとはいえ、今後も空き家の増加は続く見込みであり、地方を中心に深刻な問題が残されています。

私たちは引き続き、正確なデータの分析と、地域ごとの実情に即した対応を進める必要があるのです。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

空き家がなぜ増えるのか?5つの原因

2030年には日本全国で空き家がさらに増加すると予測されています。

総務省の「住宅・土地統計調査」によると、すでに全国の空き家率は13.6%に達しており、今後はさらに深刻化する見通しです。

本章では、空き家が増加する以下5つの原因を解説します。

新築住宅志向と過剰供給

2030年に空き家が増加する主な原因として、「新築住宅志向と過剰供給」「高齢化社会の進展」などが挙げられます。

多くの人が中古住宅よりも新築の住まいを好む傾向にあり、不動産市場では今なお大量の新築住宅が建設されています。

結果的に既存の住宅やマンションが活用されず、空き家として放置されるケースが増えています。

特に都市計画が整備されていない地方では、住宅の需要よりも供給が上回る“過剰供給”の状態が常態化しており、空き家問題を深刻化させています。

首都圏以外の地域では、住戸の需要が限定的であるにもかかわらず、開発が進みすぎているのです。

空き家問題は単に不動産価値の低下にとどまらず、防災や治安といった都市全体の課題にも発展します。

今後は、自治体や不動産業界が連携し、新築偏重の価値観を見直す政策の実施が求められるでしょう。

住まい選びにおいても、既存住宅の魅力を再評価する視点が重要です。

高齢化社会の進展

高齢化社会の進展も、2030年の空き家増加の大きな原因です。

日本では「おひとりさま」高齢者が増え続けており、その多くが亡くなった後、住んでいた住宅が空き家となってしまいます。

相続された家も、相続人が遠方に住んでいたり、使い道がない場合は放置されたりする傾向が強く、登記すらされない「所有者不明土地」となるケースも増えているのです。

こうした状況は、固定資産税の徴収や地域管理の観点からも問題を引き起こします。

特に、地方では人口減少も重なり、空き家の活用や管理が難しい地域も多く存在します。

地域コミュニティの崩壊や不動産市場の停滞も懸念されており、国や自治体による対策が急務です。

また、高齢者のライフプランに「住まいの処分」が組み込まれていないことも、問題を複雑にしています。

今後は、相続前に家の管理や売却について考えること、あるいは自治体の無料相談や空き家バンクを利用するなど、早めの準備が空き家対策に効果的です。

空き家対策については、下記の記事で詳しく紹介しています。

リスク回避や成功例をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

都市部への人口の一極集中

空き家が増加する最大の原因の一つは都市部、首都圏への人口の一極集中です。

若者を中心とした人口流出により、地方の住戸は空き家となり、そのまま放置されるケースが後を絶ちません。

とりわけ「おひとりさま」世帯の増加も拍車をかけています。

都市に住まいを求める一方で、実家や地方の住宅は管理されずに放置されることが多く、全国的な空き家増加につながっています。

自治体レベルでの都市計画や地方活性化政策が急務ですが、根本的には人口分布の見直しが必要です。

今後は、テレワークや2地域居住などを活用し、地方への人の流れをつくることが、空き家対策として効果的でしょう。

金銭的なハードル

空き家の管理や活用には、予想以上の金銭的負担が発生します。

たとえば、固定資産税や修繕費、解体費用などが所有者の大きな負担となっており、結果として空き家を放置する人が増えているのです。

また、相続によって住宅や土地を引き継いでも、登記手続きや不動産の維持費を理由に手放すケースも少なくありません。

不動産の市場価値が低い地域では、売却も困難で「タダでも要らない」と言われることも。

こうした現実から目をそらさず、国や自治体による無料相談窓口や補助金制度の整備が今後の課題となります。

所有者は放置せず、早めに資産の見直しや専門家への相談を行うことが重要です。

空き屋の補助金制度については、下記の記事で詳しく解説しています。

空き家の活用・解体に使える補助金をご紹介していますので、ぜひご覧ください。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

心理的なハードル

空き家を手放せない理由として、心理的なハードルも無視できません。

たとえば、「先祖代々の家だから壊せない」「思い出が詰まっている」など、感情的な理由から活用や処分に踏み切れない人も多いのです。

こうした心のブレーキが、空き家問題の深刻化を招いています。

また、所有していることを忘れてしまう“所有者不明土地問題”も一部で発生しており、相続放棄後の管理問題も複雑化しています。

心理的負担を軽減するためにも、自治体やNPOによる空き家活用の成功事例を紹介するDVDや無料セミナーの活用などが有効です。

自分だけで抱え込まず、地域や行政と連携して問題解決に向けた一歩を踏み出す行動が求められます。

空き家の活用で地域活性化させた全国の成功例や、ビジネスモデルについては下記の記事で詳しくご紹介しています。

2030年空き家問題が社会へ与える2つの影響

2030年には、日本全国で空き家の増加が社会全体に大きな影響を及ぼすと予測されています。

単に不動産や住宅の問題ではなく、地域の活力低下や税負担の増大、ひいては都市計画や福祉政策の見直しを迫る重大な社会課題です。

本章では、空き家の大量発生がどのように地域を衰退させるのか、また固定資産税などの税制面でどんな影響が出るのか、具体的に分析していきます。

空き家増加による地域の衰退

空き家の増加は、地域社会の衰退を加速させる主要因です。

住宅やマンションが放置されると景観の悪化や治安の悪化が進み、住民の定住意欲が下がります。

特に地方都市では、おひとりさま世帯の高齢化とともに空き家の自然発生が相次ぎ、商店街や学校の統廃合など連鎖的な衰退を招いています。

牧野知弘氏の著書「新・空き家問題 ――2030年に向けての大変化」において、空き家率が20%を超える地域では公共サービスの効率性が著しく低下しており、都市計画の再構築を迫られていると説明しています。

「ただの空き家問題」ではなく、まさに「地域全体の存続」に関わる問題です。

今後、地域住民・自治体・国が連携して、空き家の活用や住宅政策の見直しを進めていく施策が求められます。

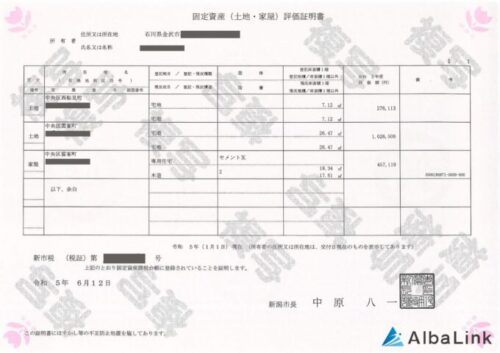

放置された空き家のリスク:固定資産税が最大6倍に

空き家を放置すると、思わぬ経済的リスクが発生します。

特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税額が最大で6倍になる場合があります。

参照元:国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)

つまり、住宅を管理せずに放置しておくだけで、所有者に重い税負担がのしかかるのです。

問題は、こうした税制の変化を知らずに空き家を所有しているケースが多いことです。

特に相続で得た住まいや土地に関して、「登記していない」「遠方で管理ができない」といった理由で対応が遅れ、後になって税金や行政指導の通知が届く場合もあります。

このような問題を避けるには、早期の登記確認と、定期的な住宅管理が不可欠です。

また、自治体が提供する無料相談窓口や空き家バンクなどの活用も有効な対策となるでしょう。

空き家を所有するすべての人が「放置しない」ことを心がける必要があります。

空き屋の固定資産税が6倍になるリスクについては、下記の記事で詳しく解説しています。

回避策もご紹介していますので、ぜひご覧ください。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

2030年空き家問題への3つの解決策

2030年に向けて日本全国で空き家が大量に増加すると予測されている中、今後は単なる放置ではなく、積極的な対策と活用が求められます。

空き家の問題は相続、登記、固定資産税、地域の治安や都市計画にまで影響を及ぼす深刻な社会課題です。

しかし、適切な手段を講じれば、空き家を資産として再生させることが可能です。

本章では、実用性と効果性を兼ね備えた具体的な解決策を3つご紹介します。

シェアハウス化する

空き家をシェアハウスとして再利用することは、現実的で効果的な解決策の一つです。

特に都市から離れた地方では住宅の需要は低くても、シェアハウスという形で住まいを提供すれば、若者や移住希望者のニーズに応えられます。

たとえば、地域での起業支援やテレワーク推進と組み合わせれば、「おひとりさま」やフリーランスの居住ニーズにもマッチするでしょう。

不動産の再活用により、自治体も地域活性化を促進でき、空き家の管理コスト削減にもつながるのです。

所有者は、空き家を放置せず、柔軟な発想での活用を検討しましょう。

国交省「全国版空き家・空き地バンク」を利用する

「全国版空き家・空き地バンク」は、国土交通省が推進する空き家問題対策の中核施策の一つです。

空き家の所有者と活用を希望する個人・法人をマッチングさせる仕組みで、全国各地の空き家データが無料で検索できます。

地域ごとの情報を確認しやすく、地方での住まい探しにも有用です。

レビューでも高く評価されている制度で自治体と連携して展開してており、登記や相続後の活用にも強力な支援となります。

空き家に困っているなら登録し、空き家の市場価値を客観的に把握しましょう。

空き家バンクについて、下記の記事でご紹介しています。

メリットやデメリットを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

解体する

空き家を活用できない場合、「解体」の選択肢も重要な対策の一つです。

老朽化した住戸やマンションは、倒壊や火災のリスクがあり、放置すると地域全体の安全や不動産価値に悪影響を及ぼします。

特に相続で取得した住宅など、管理が難しい場合には早めの判断が求められます。

解体には費用がかかるものの、自治体によっては補助金や税制優遇政策が用意されている地域もあるので確認しておきましょう。

固定資産税や維持費の負担を軽減できるという意味でも、経済的なメリットがあります。

空き家の活用が難しいと判断した場合は、専門家と相談して早期に解体を検討することが最善の対策と言えるでしょう。

空き屋の解体する際の費用が気になっているなら、下記の記事をご覧ください。

高額になる要因や費用を抑えるポイントを解説しています。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

空き家の売却はアルバリンクへ相談

2030年には、全国で空き家の増加が深刻化すると予測されています。

管理が難しくなる前に買い取り業者に査定を依頼して、今の空き家の価値を確認してみませんか?

手放すかどうかの判断は、査定してもらってからでも遅くありません。

無料査定から始めて、空き家を有効活用する第一歩を踏み出しましょう。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

本記事では2030年に深刻化する「空き家 問題 2030」について背景や原因、社会への影響、具体的な解決策を解説しました。

空き家率が30%に達するとされる中、高齢化や都市集中、心理的・金銭的な要因が複雑に絡み合っています。

放置すれば地域の衰退や税負担増など、私たちの生活にも直結するリスクがあります。

今から対策を講じることが重要です。

空き家をどうするか悩んでいる方は、売却や利活用の一歩として、まずはアルバリンクへの相談をおすすめします。

未来の安心のために、今動き出しましょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/