未登記建物とは?

未登記建物とは、不動産登記簿に記載されていない建物のことを指します。

つまり、法務局にその建物の存在や所有者、構造、床面積などが正式に登録されていない状態です。未登記であることで、相続や売却時に所有権を主張するのが困難になるなど、様々な問題が発生します。

そのため、未登記建物を放置せず、必要に応じて「表題登記」や「所有権保存登記」を行うことが重要です。

登記についての手続きについては、この後詳しく紹介します。

登記されているか調べる方法

建物が登記されているかを調べるには、法務局で「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得するのが一般的な方法です。

所在地や家屋番号をもとに調査を行い、登記簿に建物の情報が記載されていない場合は、未登記である可能性が高いです。

登記されているかは、市区町村の固定資産課税台帳でも確認できます。固定資産課税台帳では「登記の有無」や「所有者の情報」を確認できるため、未登記建物の現在の状態を把握できます。

また、登記情報提供サービスを使えば、オンラインで確認することも可能です。

建物の未登記が確認されたら、売却を考えている場合はまず不動産業者に相談しましょう。登記を含めた相続手続きと売却を一緒に進めることができるので、手間が省けます。

弊社アルバリンクは、年間相談件数2万件以上の相談を受けた実績がある買取専門業者です。さまざまなエリア、訳あり物件の相談も受けてきた実績がありますので、お気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

未登記建物を相続したときに起きる3つの問題

未登記建物を相続した場合、相続人には大きく3つの問題が発生する可能性があります。

問題点を理解し、早めの対策を講じましょう。

未登記建物は違法となる

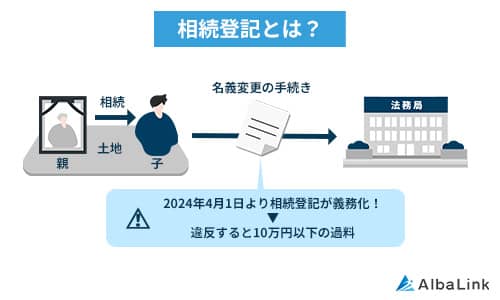

未登記建物を相続しても登記しないまま放置すると、「不動産登記法」に違反してしまいます。

特に2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されるようになり、建物を相続した場合は必ず登記をするように制度が改正されているので、注意が必要です。

相続による所有権取得後は「3年以内の登記申請」が義務化され、違反した場合は10万円以下の過料が科されます。

参照元:東京法務局

このような法的リスクを回避するには、建物の登記を速やかに行うことが不可欠です。

登記手続きは必要書類をそろえて申請書を作成し、法務局へ提出することで完了します。時間と費用がかかる手続きではありますが、専門家に依頼すれば確実に対応できます。

相続登記について、詳しくはこちらで紹介しています。

固定資産税が高くなるおそれがある

未登記建物を相続した場合、建物の評価が適正に行われず、固定資産税や都市計画税が実際より高く課税されるおそれがあります。

これは、自治体が建物の構造や床面積などの詳細を把握できないため、標準的な評価方法に基づいて課税するケースがあるためです。

このような事態を防ぐには、建物の登記を行い、正確な情報を法務局および市区町村に登録することが重要です。

不要な税負担を避けるためにも、未登記建物の状態を放置せず、早めに対応することが賢明です。

そのままでは活用・売却ができない

未登記建物のままでは、売却や賃貸、融資の担保としての利用ができません。

登記がなされていないということは、法的に所有者としての「証明」ができない状態であるためです。建物の売却は「他者に権利を渡す」ことになるので、所有者が証明できない・権利の分からない物件は売却ができません。

こうした活用制限を解消するには、「表題登記」および「所有権保存登記」の完了が必要です。

登記の申請には各種書類の準備や手続きが必要となるため、専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に進めることができます。

相続した未登記建物の売却を考えている場合は、司法書士や弁護士と提携している買取専門業者への相談がおすすめです。登記手続きのサポートから売却までワンストップで行えるため、手間が省けます。

弊社アルバリンクは、テレビ番組や新聞など様々なメディアに掲載されたことのある買取専門業者です。司法書士や弁護士、税理士といった専門家とも提携しています。

査定は無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

未登記建物を相続したときの登記手続きの流れ

未登記建物を相続した際には、登記手続きを行わなければいけません。

登記手続きの流れは、以下の通りです。

建物の相続人を決め、登記を完了させるまでは時間と手間がかかりますが、財産としての価値を守るためには欠かせない重要なステップです。

建物の相続人を決めて遺産分割協議書を作成する

未登記建物を相続する際は、まず相続人全員で協議を行い、誰が建物を取得するかを明確にし、その内容を遺産分割協議書として文書化する必要があります。

これは不動産の所有権保存登記の前提となるため、非常に重要なステップです。

遺産分割協議書は、所有権の登記をするために、法務局に提出が求められる書類です。

参照元:法務局

作成は、司法書士など専門家に依頼すると、必要書類の案内や書類作成をスムーズに進めることができるため、早めに作成を進めましょう。

「表題登記の申請」で建物の存在を明確にする

次に「表題登記の申請」をします。

建物の所在地や構造、床面積などの基本情報を登記簿の表題部に記載し、法的にその建物の「存在」を証明する手続きです。

表題登記の申請については、土地家屋調査士が調査や測量を行い、書類を作成するように定められています。

参照元:法務局

表題登記が完了してから、次の権利部の登記(所有権保存登記)を行います。

「所有権保存登記の申請」で名義を確定する

建物の表題登記が完了したら、次に行うべき手続きは「所有権保存登記」です。

これは、建物の所有権を正式に登記簿に記載し、相続人の名義として確定させるための重要な申請です。

登記簿に所有者として記載がないと、権利の主張ができず、活用や売却ができなくなってしまうので、この申請まで必ず完了させましょう。

登記申請書のほか、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などの必要書類をそろえ、法務局に提出します。

参照元:法務局

申請書の作成には、専門的な知識が求められるため、司法書士へ依頼するとスムーズです。

未登記建物の売却を考えている場合は、登記手続きを始める前に、不動産会社への相談をおすすめします。弁護士や司法書士と提携している不動産会社であれば、登記から売却までスムーズに行えます。

弊社アルバリンクは、グーグル口コミ平均4.7/1000件以上(2025年11月時点)の評価を頂いている買取専門業者です。無料相談・査定も行っていますので、口コミを参考にしつつ、お気軽にお問合せください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

未登記建物を相続して解体したい場合の4つの注意点

未登記建物を相続したあとに解体を考えている場合、手続き上の注意点を4つ紹介します。

不要な出費やトラブルを避けるために、あらかじめ把握しておきましょう。

建物が未登記か改めて確認する

建物の解体を進める前に「その建物が未登記であるかどうか」を改めて確認することが大切です。

「実は他の人の名義で登記されていた」場合、解体を進めてしまうとトラブルにつながるおそれがあるため、必ず未登記の確認を行いましょう。

建物が未登記であるかは、法務局で家屋番号や所在地をもとに登記事項証明書を取得し、登記の有無を調査します。

また、市区町村の固定資産課税台帳でも確認できます。市区町村では、課税状況や所有者の情報も把握できます。

解体後のトラブルや課税の継続を防ぐためにも、建物の登記状況は事前に正確に調査しておきましょう。

解体だけなら登記は不要となるケースがある

未登記建物であっても、すべてのケースで登記を行わなければ解体できないわけではありません。

実際には、登記を経ずに解体工事を進められるケースもあります。

実際、さまざまな市区町村で「未登記の家屋を取り壊した場合は届出が必要」と案内されており、「事前の登記申請」は必須とは書かれていません。

参照元:千葉県船橋市

ただし、自治体ごとの判断に左右されるため、必ず事前に市区町村や役所に確認し、対応の流れや必要書類を把握しておくことが重要です。

また、このようなケースでは、解体を決める前に、建物や土地をそのまま買い取ってくれる買取業者に相談するのがおすすめです。解体して土地の状態で売却するのか、登記をして建物ごと売却したほうがよいのか判断してくれます。

弊社アルバリンクは、東証上場企業の買取専門業者です。買取実績が多く、不動産のさまざまな活用ノウハウを持っているので、お気軽にご相談ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

相続人全員の同意を得て解体する

相続した未登記建物を解体するには、「相続人全員の同意」が必要不可欠です。

たとえ登記簿に記載されていない建物であっても、法的には相続財産として「共有状態」にあるとみなされるからです。

トラブルを防ぐためには、遺産分割協議を行い、必要に応じて司法書士や行政書士に依頼し、法的に有効な文書を作成しましょう。

建物の解体は、一度行えば元に戻せない不可逆的な行為です。だからこそ、相続人全員の理解と合意を得た上で、慎重に手続きを進めることが重要です。

なお、30坪(約100㎡)の木造住宅であれば、解体費用は90万~120万円が目安です。

詳しい解体費用の相場や、解体費用を抑えるための方法について、こちらで紹介しています。

家屋滅失届を提出する

未登記建物を解体したあとは、「家屋滅失届」を市区町村に提出する必要があります。

これは、建物が実際に存在しなくなったことを行政に報告し、固定資産税などの課税対象から除外するための重要な手続きです。

手続きは、市区町村へ対して行いますが、建物の解体完了を証明する「解体証明書」や「工事完了報告書」も合わせて提出します。

参照元:千葉県船橋市

手続きを怠ると、余分な税金を払い続けることになりかねないため、解体後は必ず滅失届を提出し、不要な課税やトラブルを防ぎましょう。

未登記建物の相続で悩んだら売却を検討しよう

未登記建物を相続したものの、手続きや活用方法が分からず悩んでいる場合、売却を視野に入れるのも一つの有効な選択肢です。

特に、相続人が建物を使用する予定がないケースでは、放置することによる税金や管理上のリスクが大きくなります。具体的には、固定資産税や管理費用が年々かかっていきます。

こうした問題を未然に防ぐには、短期間で売却できる専門業者による買取という選択肢が現実的です。

「使わない建物」に悩むよりも、早期に売却を検討することで、相続トラブルや維持費の負担から解放される可能性があります。

訳あり物件の場合は買取に対応した専門業者に相談する

未登記建物は「訳あり物件」として扱われることも多く、一般的な不動産会社では取り扱いを断られることがあります。

こうしたケースでは、未登記や相続トラブルにも対応できる「訳あり物件専門の買取業者」に相談することが得策です。

こういった買取業者は司法書士や弁護士などの専門家と協力できる体制を作っており、解決策を把握しているのでスムーズに対応してくれるでしょう。

「こんな物件は売れないかも」と思う前に、実績のある買取業者に無料相談してみましょう。相続財産としての価値を最大限に引き出す手段になります。

弊社アルバリンクは、千葉県市原市や静岡県南伊豆町など多数の自治体と提携して、空き家の流通促進に取り組んでいる買取専門業者です。

地元に詳しい業者に買い取ってほしいと考えている方は、ぜひアルバリンクへご相談ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

相続トラブルがある場合は士業と提携している専門業者に相談する

未登記建物の相続において、相続人間の協議がまとまらない、相続放棄者がいるなどのトラブルがある場合には、司法書士や弁護士など「士業と提携している専門業者」に相談するのが安心です。

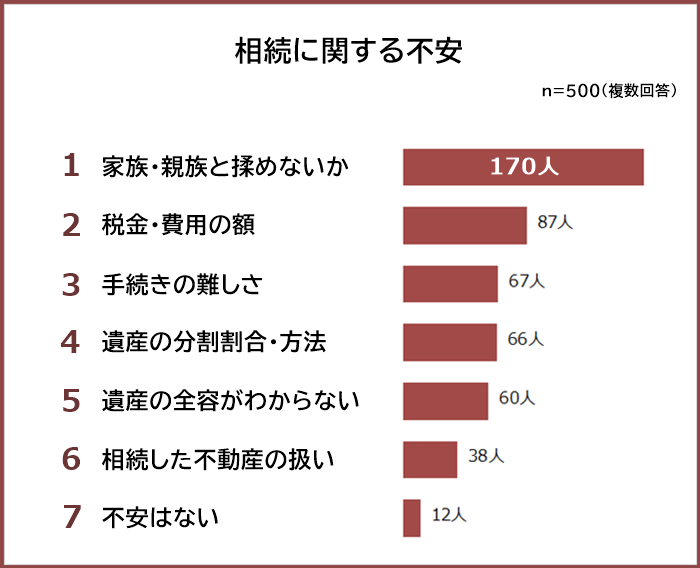

弊社のアンケートで「相続に関する不安」を尋ねたところ、1位は「家族・親戚と揉めないか」でした。相続人だけで話し合うより、弁護士を交えた方が知識面でのサポートも受けられ、お互い冷静になって話せるので、相続の手続きがスムーズに進みます。

引用元:相続に対する不安ランキング

こうした業者は、遺産分割協議書の作成支援や法務局への登記申請代行、相続税の専門的なアドバイスまで対応してくれる場合もあります。

相続財産の中でも特に手間がかかる未登記建物こそ、専門的な支援体制が整った窓口を選ぶことが大切です。

まとめ

未登記建物を相続した場合、「違法建築扱いとなる」「固定資産税の負担が増す可能性がある」「活用や売却が困難になる」といった問題に直面します。

これらの問題を解決するには、表題登記と所有権保存登記を適切に行い、建物を正式に登記することが重要です。

しかし、登記手続きは手間や専門知識を求められ、相続人同士で意見が食い違ってしまった場合はスムーズに進まない場合があります。

また、未登記建物のような訳あり物件は、通常の不動産会社では取り扱いを断られることもあるため、訳あり物件専門の買取業者に依頼するのが最善の選択です。

登記の問題や相続トラブルにも柔軟に対応でき、手続きもスムーズに進められるでしょう。

弊社アルバリンクは、相続に関する士業との連携体制も整っているため、未登記建物のような訳あり物件の売却も安心して相談できます。

未登記建物の相続でお悩みの方は、ぜひ一度アルバリンクにご相談ください。面倒な手続きを一括で任せられ、早期の問題解決が期待できます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/