住まない実家を相続してはいけない5つの理由

実家を相続する際、「とりあえず自分の名義にしておけばいい」と考える人も多いですが、住まない場合は慎重な判断が必要です。

知識がない状態で相続してしまうと、思わぬデメリットが発生することがあるのです。

ここでは、住まない実家を相続してはいけない理由について詳しく解説します。

住まない実家を相続してはいけない理由は下記の5つです。

以下で詳しく説明します。

相続税の負担が大きくなる

実家を相続すると、相続財産として評価され、相続税が課税されます。

相続税とは、亡くなった人から財産を受け継いだ人が支払う税金です。

相続財産の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されます。

特に都市部や立地の良い土地では、評価額が高くなるため、相続税の負担も大きくなりがちです。

固定資産税が継続的にかかる

実家を相続すると、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。

たとえ誰も住んでいなくても、所有している限り税金の負担は続きます。

特に、空き家のまま放置されている住宅は「特定空き家」に指定される可能性があり、その場合は固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。

通常、住宅が建っている土地は固定資産税が軽減されますが、「特定空き家」に認定されると、税負担が最大6倍になる可能性もあります。

維持管理に手間と費用が必要

住まない実家であっても、適切に維持管理しなければなりません。

放置すると建物の劣化が進み、資産価値の低下や周辺住民への迷惑を引き起こす可能性があります。

例えば、庭の雑草が伸び放題になったり、外壁や屋根の老朽化が進んだりすると、近隣住民から苦情が寄せられることもあります。

また、台風や地震などの災害時に倒壊の危険があると、自治体から指導や勧告を受けるケースもあります。

維持管理のためには、定期的なメンテナンスやリフォームが必要ですが、その費用や手間は決して小さくありません。

住まない実家を相続する場合、維持管理にかかる時間や費用を考慮し、売却するなどの選択肢を検討するべきです。

空き家のまま放置するとリスクがある

住まない実家を放置すると、様々なリスクが発生します。

まず、建物の劣化が進み、倒壊の危険性が高まります。

老朽化した住宅は地震や台風の影響を受けやすく、周辺住民に被害を与えた場合、所有者に賠償責任が発生する可能性があります。

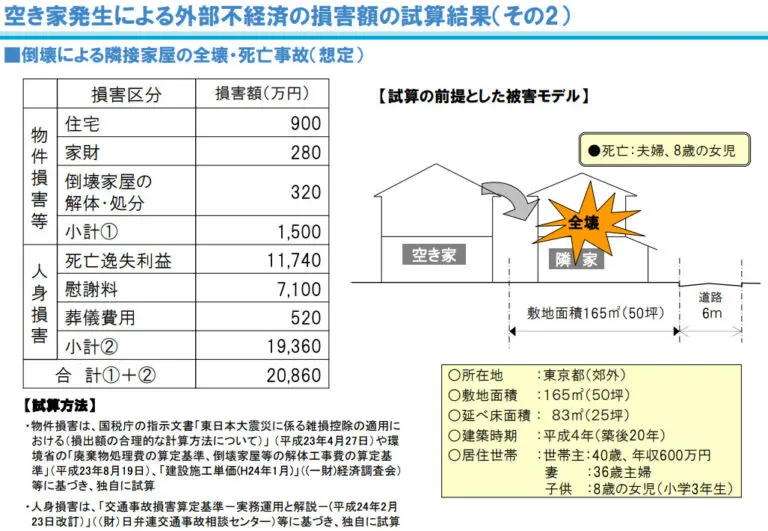

日本住宅総合センターの試算によると、空き家の倒壊により隣接家屋が全壊・死亡事故となった場合の損害額は20,860万円です。

引用元:日本住宅総合センター

さらに、空き家は犯罪の温床にもなります。

人の出入りがない家は、不法侵入や不審者のたまり場になりやすく、近隣住民にも不安を与えます。

また、不法投棄や放火などの犯罪に巻き込まれるリスクも考えられます。

実際に、埼玉県秩父市では、空き家に盗みに入り放火した疑いで、大学生が逮捕される事件がありました。

参照元:埼玉新聞

このように、誰も住まない実家を放置しておくと、さまざまなリスクがあるのです。

解体費用の負担が発生する

住まない実家をそのまま放置しておくと、最終的には解体が必要になるケースもあります。

しかし、解体には高額な費用がかかるため、事前の計画が重要です。

一般的に、戸建て住宅の解体費用は建物の面積や立地によって異なりますが、木造住宅の場合でも100万円以上かかることが多いです。

さらに、アスベストを含む建材が使われている場合、追加費用が発生する可能性もあります。

住まない実家を相続すると、多くの費用や手間が発生するだけでなく、リスクも伴います。

誰も住まない実家の相続問題にお悩みの方は、売却がおすすめです。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

住まない実家を相続する前にできる対策4選

前述の通り、住まない実家を相続すると、相続税や固定資産税の負担、維持管理の手間、空き家放置のリスクなど、多くの問題が発生する可能性があります。

そのため、相続する前に適切な対策を検討することが重要です。

ここでは、実家を相続する前にできる具体的な対策について解説します。

誰も住まない実家を相続する前にできる対策は下記の4つです。

以下で詳しく説明します。

売却を検討する

実家を相続する前にできるリスク回避の具体的な対策として、選択肢の一つとして挙げられるのが「売却」です。

不動産を売却すれば、相続税の負担を軽減し、管理の手間をなくすことができます。

売却するには、まず不動産会社に依頼して物件の査定を受け、相場を把握することが重要です。

立地や建物の状態によっては高値で売れる可能性もあります。

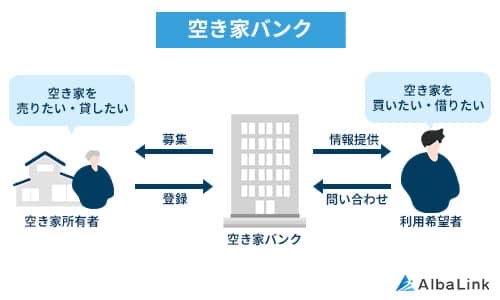

また、自治体によっては「空き家バンク」に登録し、買い手を探す制度もあります。

こうした制度を活用すれば、早期売却のチャンスが広がるでしょう。

売却は維持管理が難しく、固定資産税や管理費の負担を避けたい人、早めに現金化して資産整理をしたい人におすすめです。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

他の相続人に引き継いでもらう

相続人が複数いる場合、自分が住まないのであれば、他の相続人に引き継いでもらうことも検討できます。

例えば、親族の中でその家に住みたい人がいれば、その人に所有権を移すことで、管理の負担を回避できます。

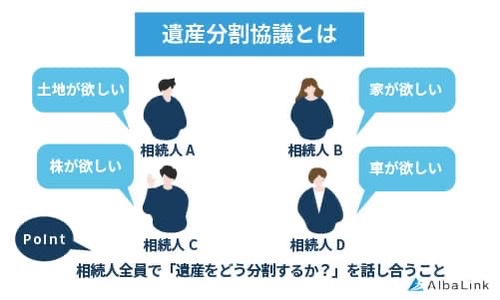

この場合、「遺産分割協議」を行い、実家を相続する相続人を決定する必要があります。

相続人同士で合意が得られれば、名義変更の手続きを行い、スムーズに引き継ぎができます。

他の相続人に引き継いでもらう方法は、他の相続人が住む意思や活用の意向を持っている場合におすすめです。

リースバックを活用する

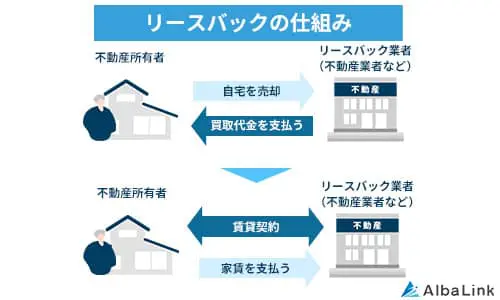

実家を相続する前にできる対策として、リースバックを活用することも選択肢の一つです。

リースバックとは、不動産を売却した後もそのまま住み続けることができる仕組みです。

リースバックの流れは、まず不動産会社や投資家に物件を売却し、その後、賃貸契約を結ぶことで引き続き住めるようになります。

リースバックのメリットは、生前整理ができる点です。

前述の通り、リースバックを利用すると、実家はリースバック業者の所有になります。

そのため、親が亡くなった後に誰が相続するかでもめることや、相続登記の手間を省くことができるのです。

ただし、リースバックにはいくつかのデメリットもあります。

例えば、売却価格が市場価格より低く設定されることが多く、毎月の賃料負担が発生するため、長期的なコストも考慮する必要があります。

また、契約期間や更新条件も事前に確認し、途中で立ち退きを求められるリスクがないか確認することが大切です。

リースバックは、相続人全員の同意が必要な場合もあるため、事前にしっかりと話し合いを行い、納得した上で手続きを進めることが重要です。

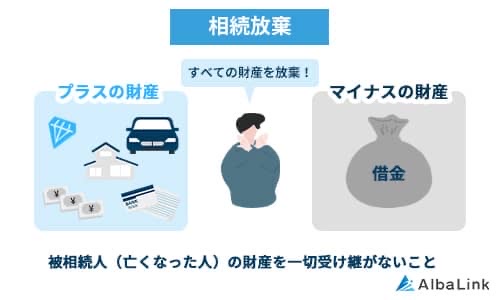

相続放棄の選択肢を考える

相続することで経済的な負担やリスクが大きくなる場合、相続放棄を検討することも重要です。

相続放棄とは、相続人としての権利を放棄し、遺産(資産も負債も)を一切引き継がない方法です。

一部の財産だけを放棄することはできないため、実家以外の遺産も放棄しなければならない点を理解しておくこきましょう。

また、相続放棄をした場合、他の相続人に相続の権利が移る場合があるため、、親族間での話し合いも必要になります。

注意点として、相続放棄後も空き家を実際に使用・管理している場合、他の相続人もしくは相続財産清算人が選任されるまでの間、財産の管理義務があることを理解しておきましょう。

相続後に後悔しないためにも、事前に情報を集め、家族と相談しながら最適な対策を講じるようにしましょう。

なお、相続放棄については以下の記事でくわしく解説しています。

実家の相続放棄は可能?

前述の通り、誰も住まない実家を相続する前にリスク回避のためできる対策として、相続放棄することは可能です。

ここでは、相続放棄の判断基準や手続きについて詳しく解説します。

相続放棄の判断基準とは

相続放棄を検討する際、まず重要なのは「相続することで発生する負担が大きいかどうか」という点です。

以下のようなケースに該当する場合、相続放棄を考える価値があります。

- 相続財産よりも負債が多い場合

- 実家が老朽化しており管理が困難な場合

- 固定資産税や管理費の負担が重い場合

- 売却が難しい物件である場合

被相続人(亡くなった親など)が多額の借金を抱えていた場合、相続するとその借金を引き継ぐことになります。

例えば、住宅ローンの残債があり、不動産の価値よりも負債が大きい場合、相続すると負担が増すため、放棄を選ぶとその負担を回避することができます。

また、前述の通り、空き家のまま放置された実家は、建物の劣化が進み、倒壊の危険性が高まります。

維持管理に多大な手間と費用がかかるため、負担を避ける目的で相続放棄を選ぶケースもあります。

相続放棄を検討する際は、他の相続人や家族と話し合い、慎重に判断しましょう。

相続放棄に必要な手続きと費用

誰も住まない実家の相続放棄を進めるには、家庭裁判所での手続きが必要となります。

相続放棄の期限は、自分が相続できることを認識した日から3ヶ月以内です。

手続きの手順は下記の通りです。

- 必要書類の準備

- 相続放棄申述書の作成

- 家庭裁判所への提出

- 家庭裁判所からの確認

空き家の相続放棄に必要な書類は、被相続人が自分の親であれば、以下の通りです。

- 相続放棄の申述書

- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

- 収入印紙(800円分)

- 切手(裁判所により異なります)

参照元:裁判所|相続の放棄の申述

相続放棄にかかる費用は、自分で手続きを行う場合、3,000〜5,000円、司法書士や弁護士などの専門家に手続きを依頼する場合は、30,000〜100,000円が相場となります。

このように、空き家を相続放棄する際は、手順を理解し、しっかりと準備することが必要です。

空き家の相続放棄には、手間と時間・費用がかかります。

こうした手間を省くために、誰も住まない実家は相続放棄せず、売却がおすすめです。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

相続放棄する場合の注意点

相続放棄する場合、空き家の処分、売却、または使用を行ってはいけません。

相続放棄したのに財産を処分したり使用すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。

注意点をしっかり理解して、相続放棄の手続きを円滑に行いましょう。

実家の相続放棄は、適切な手続きを行えば可能ですが、一度放棄すると撤回できないため、慎重な判断が求められます。

相続財産の価値や負担をよく考えた上で、放棄するかどうか決定しましょう。

住まない実家を相続した後の対処法4選

前述の通り、住まない実家を相続すると、固定資産税や維持管理の負担、老朽化によるリスクなど、さまざまな問題が発生します。

放置すると資産価値が下がるだけでなく、周囲に迷惑をかける可能性もあるため、適切な対処が必要です。

住まない実家を相続した後に取るべき対処法は下記の4つです。

以下で詳しく説明します。

売却して現金化する

住まない実家を売却することで、維持管理の負担をなくし、現金化することができます。

不動産は管理コストがかかる資産のため、早めに売却することで固定資産税や管理費の支払いを回避できます。

デメリットとしては、築年数が古く、老朽化が進んでいたり、中心街から距離がある物件は買い手が見つかるまで時間がかかることがあることです。

実家を相続したものの、管理や固定資産税の支払いが大変な人は売却して現金化するのがおすすめです。

専門の買取業者であれば、買い手を探す手間がなく、相続して管理に困っている実家をすぐに手放すことができます。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

賃貸に出して収益化する

売却せずに、賃貸物件として貸し出すことで、継続的な収入を得る方法もあります。

立地が良い場合や、需要がある地域なら、売却よりも収益性が高くなる可能性があります。

また、実家を賃貸に出すことで、建物の維持管理ができる点もメリットです。

人が住むことで室内に風が通り、水回りの使用や定期的な清掃が行われ、建物全体が劣化しにくくなるからです。

ただし、老朽化している場合、借り手が見つかりにくいため、リフォームが必要になることがあります。

また、空室リスクがあり、維持管理の手間や費用がかかる点がデメリットです。

賃貸に出して収益化する方法は、実家を手放したくないけれど管理費や固定資産税の負担を軽減したい人、賃貸需要が見込める立地にある場合におすすめです。

収益物件としての価値を見極めた上で、賃貸経営が可能かどうかを判断しましょう。

解体して土地を有効活用する

老朽化した実家を解体し、更地にすることで、土地の活用方法が広がります。

駐車場経営やアパート建築など、新たな用途で収益化することも可能です。

解体費用は、建物の構造や面積によって異なりますが、一般的には100万円〜300万円程度がかかります。

また、更地にして建物がなくなると固定資産税の住宅用地特例(最大1/6の軽減措置)が解除され、税負担が増加する可能性がある点に注意が必要です。

解体する方法は、実家の老朽化が進み管理が困難な場合や、土地活用をスムーズに進めたい人におすすめです。

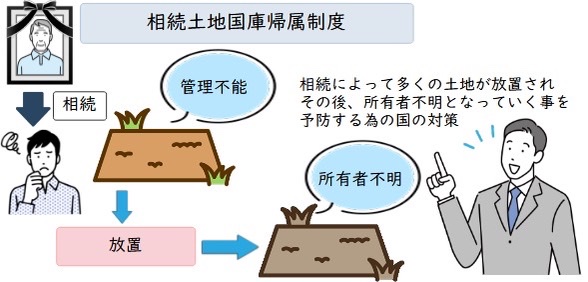

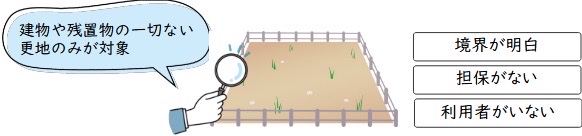

相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年に開始された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。

この制度は相続した土地を手放したい人が、国へ所有権を引き渡すことができる仕組みです。

相続土地国庫帰属制度の大きなメリットは、不要な土地だけを手放せることです。

また、相続放棄とは異なり、すべての相続財産を放棄する必要がないのもポイントです。

相続放棄をすると、土地だけでなく預貯金や貴重な財産も放棄することになりますが、この制度なら不要な土地だけを手放せるため、相続財産を有効に活用できます。

ただし、相続土地国庫帰属制度には審査があり、すべての土地が引き渡せるわけではありません。

対象外となる土地は以下の通りです。

申請時点で受理されない土地

- 建物が残っている土地

- 抵当権や賃借権などの権利が設定されている土地

- 他人が利用する予定のある土地

- 土壌汚染が確認されている土地

- 境界が不明確な土地や、所有権を巡る争いがある土地

審査の結果不承認となる土地

-

- 急斜面や崖があり、維持管理に多大なコストがかかる土地

- 地表に管理や処分の妨げとなる物がある土地

- 地中に除去が必要な構造物や障害物が埋まっている土地

- 隣接地の所有者とのトラブルが解決しない限り、管理や処分が難しい土地

- 通常の管理や処分を行うのに、過度な費用や労力が必要となる土地

参照元:政府広報オンライン

手続き方法

相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れは以下の通りです。

- 法務局へ相談

- 申請書類の作成と提出

- 承認後の負担金の納付

上記流れに沿って、具体的な手続きの内容を解説します。

ステップ1:法務局への相談

まず、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門で相談を行います。

相談は事前予約制で、対面または電話で受け付けています。

相談前に準備するもの

- 相続土地国庫帰属相談表(法務省「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」に掲載された様式を使用)

- 相談したい土地の状況について

- (法務省「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」に掲載された様式を使用)

- 土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)

参照元:政府広報オンライン

ステップ2:申請書類の作成と提出

必要書類を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ書類を提出します。

自分で新たに作る書類

- 承認申請書

- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

- 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

用意する書類

- 申請者の印鑑証明書

- 固定資産税評価額証明書(任意)

- 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)

- 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)

- その他相談時に提出を求められた資料

- 承認申請者と登記名義人が違う場合、戸籍謄本など相続があったことを証する書面

参照元:政府広報オンライン

ステップ3:承認後の負担金の納付

審査の結果、承認された場合、申請者に通知が届きます。

その際、土地の管理費用として負担金20万円の納付が求められます。

負担金は、通知の到達日から30日以内に納付しなければいけません。

このように、相続土地国庫帰属制度の利用には書類の準備や手続きが必要です。

制度を利用する場合は、メリット・デメリットをしっかり理解し、計画的に準備をすすめましょう。

住まない実家は相続せずにアルバリンクへの売却がおすすめ

誰も住まない実家を相続すると、固定資産税や管理の負担が続き、放置すると劣化やトラブルの原因にもなります。

早めに売却を検討することで、不要な出費を抑え、スムーズに手放すことが可能です。

まずは買取業者に査定を依頼し、実家の価値を確認してみませんか?

無料査定なら手軽に相場がわかり、最適な選択肢を見つけることができます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

この記事では、住まない実家を相続してはいけない理由と、その対策について解説しました。

相続税や固定資産税、維持管理の手間など、多くの負担が発生するため、無計画な相続は避けるべきです。

もし実家に住む予定がない場合は、売却や賃貸、相続放棄などの選択肢を早めに検討することが重要です。

放置するとリスクが高まり、特定空き家に指定される可能性もあります。

実家の相続に悩んでいる方は、不動産の専門家や相続のプロに相談し、最適な方法を見つけましょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/