名義変更していない相続した建物でも解体できる?

相続によって取得した建物は、名義変更をしていなくても状況によっては解体が可能です。

ただし、相続人の人数や合意の有無によって対応が異なるため、以下の場合についてそれぞれ説明します。

それぞれ詳しく解説するので、読み進めてみてください。

相続人が1人の場合

相続人が1人である場合、名義変更が済んでいなくても建物を解体することは可能です。

例えば実家を一人で相続したケースでは、他の相続人との協議も不要なため、比較的スムーズに解体工事へ移行できます。

例外として、遺言書によって別の人に家屋が遺贈されているケースもあり、この場合は1人の判断で家屋を解体することはできません。

相続した建物の解体後は法務局への建物滅失登記を速やかに行う必要があり、登記簿上の記録を現状に一致させることが求められます。

書類提出や手続きには専門家の助言を得るとより確実です。

相続人が複数の場合

相続人が複数存在する場合、名義変更がされていない建物を解体するには、相続人全員の同意が不可欠です。

相続された建物は「共有財産」として扱われ、共有者の一部が勝手に処分できません。

例えば、建物の解体に一部の相続人が反対していた場合、それを無視して工事を進めると損害賠償請求や過料などのリスクが発生します。

参照元:民法709条|電子政府の窓口

参照元:刑法260条|電子政府の窓口

したがって、まずは遺産分割協議を行い、全員の合意を文書で明確にしておく必要があります。

相続トラブルを未然に防ぐためにも、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。

ただ、実際には「話し合いが進まない」「分割協議が難航している」「持ち分が複雑で手がつけられない」といったケースも多く見られます。

そのような場合には、名義変更が完了していない相続建物や共有名義の物件でも対応可能な、専門の不動産買取業者に相談することをおすすめします。

買取業者なら相続人全員の同意は必要ですが、解体費用や複雑な手続きは不要で、現状のまま建物を買い取ってもらえます。

また、相続関係の整理についてもサポートを受けられるケースもあるので、手間と時間を削減できるでしょう。

弊社アルバリンクは、訳あり物件を専門とする不動産買取業者として、名義変更していない相続建物や共有名義の物件を含めて、さまざまな物件の買取を行ってきました。

上場企業としての信頼性と、不動産に強い弁護士や司法書士との提携により、複雑な相続関係の整理から買取まで、ワンストップでサポートいたします。

「相続人間の調整が難しい」「名義変更の手続きがわからない」といった状況でも、まずはお気軽にアルバリンクまでご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

名義変更していない相続した建物を解体する流れ

名義変更をしていない状態でも、適切な手続きを踏めば建物の解体は可能です。

そのためには、相続人間の合意形成や行政手続きを含め、以下のように段階的に進める必要があります。

それぞれ具体的に解説します。

Step1:相続人全員の合意を得る

建物が相続財産として複数の相続人によって共有されている場合、解体工事に着手する前に、必ず全員の同意を得なければなりません。

解体という重大な決定は、相続人全員の権利に関わるため、遺産分割協議を通じて文書化された合意を得ることが基本です。

協議が難航する場合には、家庭裁判所による調停や審判を利用するケースもあります。

解体後の土地売却などにも影響するため、合意の取り付けは最優先事項です。

Step2:解体業者に相談・見積もり取得

解体を進める際には、まず複数の解体業者に相談し、相見積もりを取ることが重要です。

建物の構造や周囲の状況によって費用や作業期間は大きく異なり、業者によっても対応やサービス内容に差があります。

例えば、家屋が密集した住宅地にある場合は、安全対策や近隣対応がより重要視され、費用も高くなる傾向があります。

見積もりを比較することで費用の妥当性を判断し、不要な追加費用を避けられます。

また、解体工事に伴う行政への届け出を代行してくれる業者も多く、手続きの煩雑さを軽減するというメリットもあります。

信頼できる業者選びが、スムーズな解体工事の第一歩となります。

Step3:必要書類の準備

延床面積が80m²(約24坪)以上の建物の解体工事を行う場合には、着工の1週間前には工事場所や工事内容等を記載した書類を管轄の役所へ届け出なくてはなりません。

具体的には、以下の書類が必要になります。

- 建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出

- 分別解体等の計画等

- 工程表

- 設計図又は写真

- 案内図

- 配置図

届け出は、法律上、施主本人が行う義務があります。

発注者本人または施主本人による届け出以外の場合、委任状提出が必要です。

Step4:近隣住民へのあいさつとライフライン停止

解体工事を円滑に進めるためには、近隣住民への丁寧なあいさつとライフラインの停止手続きが必要です。

騒音や振動などが発生する解体作業では、周囲との信頼関係が工事のスムーズさに大きく関わります。

特に住宅密集地では、近隣からの苦情や通報によって作業が中断される可能性もあるため注意が必要です。

また、電気・ガス・水道といったライフラインの停止を事前に行わないと、事故やトラブルの原因になります。

早めに各関係機関に連絡し、計画的に手続きを進めることが安全な工事には不可欠です。

しかしながら、近隣対応やライフラインの手配、行政への届け出など、解体に伴う事務作業は多岐にわたり、初めての方にとっては大きな負担となるのも事実です。

「どこから手をつければいいのか分からない」「誰に相談すればいいか不安」と感じる方も少なくありません。

そんなときには、建物を解体せずに専門業者による買取という選択肢も視野に入れてみてください。

専門の買取業者なら、解体費用や複雑な手続きは一切不要で、近隣対応やライフライン停止の手間もかかりません。

特に、名義変更していない相続建物のような、訳あり物件の買取経験が豊富な業者であれば、スムーズに処分できるでしょう。

弊社アルバリンクは、訳あり物件を専門とする買取業者として、相続前の物件の買取も積極的に行なっております。

解体工事に伴う煩雑な手続きや近隣対応は一切不要で、現状のまま建物を買い取らせていただきます。

「手続きの負担を避けたい」「できるだけ早く手放したい」とお考えの方は、まずは解体前に買取の可能性をご検討ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

Step5:解体工事の実施

必要な準備が整ったら、解体工事を正式に開始します。

解体作業は、建物の構造、周辺環境、法律上の規制などを踏まえた専門的な技術が必要となるため、実績のある業者に依頼することが望ましいです。

工事中は近隣への騒音・粉塵対策として防音シートや散水装置を使うなどの配慮も求められます。

さらに、建設リサイクル法に基づき、床面積が80㎡を超える建物については事前に自治体への届出が義務付けられており、違反すると過料が科される可能性があります。

参照元:国土交通省|建設リサイクル法の 対象となる建設工事では 届出が必要です!

こうした法令順守と安全対策を徹底することが、スムーズな工事と後々のトラブル防止に直結します。

以下の記事では、家を解体する前にやるべきことを詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

Step6:建物滅失登記の申請

解体工事が完了したら、建物が存在しなくなったことを法的に示すため、建物滅失登記を法務局へ申請する必要があります。

登記簿上に建物の記載が残ったままでは、固定資産税が継続して課税されるほか、今後の土地売却や管理にも支障が生じます。

必要な書類は、以下のとおりです。

- 建物滅失登記の申請書

- 解体業者からの証明書(建物滅失証明書)

- 所有者(被相続人)が死亡した記載がある戸籍

- 所有者の相続人の戸籍

参照元:不動産登記申請書提出前のチェックリスト 建物滅失|法務局

また、所有者の名義が被相続人のままである場合でも、相続人が滅失登記を申請できます。

登記が完了することで、土地の状態が法的にも現況と一致し、次のステップに進むための準備が整います。

名義変更していない相続した建物を解体する際の5つの注意点

名義変更を行っていない建物でも解体は可能ですが、その際にはいくつかの重要な注意点があります。

法的・経済的なリスクには以下があります。

これらを回避するためにも、事前に十分な準備と理解が必要です。

損害賠償や刑事罰をうけるリスクがある

名義変更が済んでいない建物を、相続人の一部が独断で解体してしまうと、他の相続人の権利を侵害する行為と見なされ、損害賠償や刑事罰の対象になる可能性があります。

民法上、共有財産の処分には共有者全員の同意が必要とされており、それに反する行動は不法行為と見なされることがあります。

特に、被相続人の財産が登記簿上に記載されたままの状態で解体を行うと、「建造物損壊罪」に該当するリスクもあります。

参照元:民法709条|電子政府の窓口

参照元:刑法260条|電子政府の窓口

こうした法的トラブルを回避するためには、必ず相続人全員の同意を取り、文書化しておくことが重要です。

しかし現実には、相続人間での話し合いがうまく進まなかったり、必要な手続きを自力で進める時間や労力が足りなかったりと、悩みを抱える方も少なくありません。

「できるだけ手間をかけずに解体や処分を進めたい」「専門業者に一括で相談したい」とお考えの方には、不動産の買取という選択肢も有効です。

買取業者であれば、解体や名義変更の手続きは不要で、現状のまま建物を買い取ってもらえます。

また、複雑な相続問題についても専門家と連携してサポートを受けられるため、法的リスクを回避しながらスムーズに問題を解決可能です。

弊社アルバリンクは、こうした複雑な相続問題を抱えたケースのように、訳あり物件の買取を専門に行う不動産会社です。

上場企業として培った信頼性と、不動産に強い弁護士・税理士との連携により、法的トラブルを回避しながら安全に建物を手放すことが可能です。

「法的リスクが心配」「相続人間の調整が困難」「専門的なサポートが欲しい」という方は、問題が複雑化する前にアルバリンクにご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

建物の住宅ローン残高がないか確認する

解体を予定している建物に住宅ローンが残っている場合、勝手に解体を進めることは金融機関との契約違反となる可能性があります。

ローンが残っている建物は、抵当権が設定されていることが一般的であり、そのまま解体してしまうと、金融機関の担保価値を無断で消滅させることになりかねません。

このような行為は、損害賠償請求や契約解除の対象にもなりうるため、まずはローンの有無や残高、抵当権の状況を確認する必要があります。

不動産登記簿や住宅ローン契約書を確認し、必要があれば金融機関と相談した上で手続きを進めることが、安全な進行の鍵となります。

建物解体後は固定資産税の負担が増加する

建物を解体すると、土地の固定資産税が増加するというデメリットがあります。

これは、建物が建っている土地は「住宅用地特例」により、固定資産税の軽減措置が適用されるためです。

具体的には、住宅が存在することで課税標準額が最大6分の1にまで軽減される制度があり、建物を解体して更地にするとこの特例が適用外となります。

参照元:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

これにより、土地の評価額や自治体の課税基準によって異なりますが、一般的な目安として固定資産税が2〜6倍程度高くなる可能性があります。

この税負担増は、土地を長期的に保有する場合に特に大きな影響を及ぼすため、解体を検討する際にはコスト試算に含めておくべき重要な要素です。

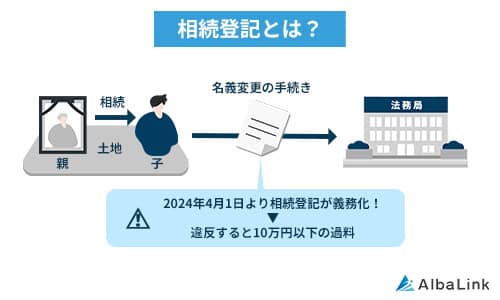

土地の解体後に土地を売却するには名義変更をする

建物を解体した後に土地を売却するには、所有権を自分に移す「名義変更(相続登記)」を行わなければなりません。

登記簿上の名義が被相続人のままでは、買主は法的な所有者から購入できないことになり、契約が成立しません。

そのため、売却予定がある場合には、解体前後を問わず、相続登記を速やかに行う必要があります。

2024年4月からは、相続登記の義務化が開始されており、3年以内に手続きを行わない場合には、過料が科される制度も導入されています。

参照元:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

法務局に相続関係を示す書類一式を提出することで、名義を相続人に変更することが可能です。

売却を見据えるなら、早期の名義変更は避けて通れません。

以下の記事では、名義変更(相続登記)について詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

解体後に土地を売却するには相続人全員の合意をとる

相続財産である土地を売却するためには、名義変更に加え、相続人全員の同意を取り付けることが不可欠です。

建物解体後の更地であっても、相続登記が未完了である場合や遺産分割協議が済んでいない場合には、売却する法的根拠を欠くことになります。

不動産売却は所有権を持つ者しか行えないため、共有状態のままでは契約締結ができません。

そのため、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印を取り付けた上で、土地の単独所有者を確定させる必要があります。

トラブルを防ぐためにも、売却を視野に入れているのであれば、事前に全員の同意を得ておくことが極めて重要です。

名義変更していない相続した建物をそのままの状態で手放す方法

名義変更していない相続した建物をそのままの状態で手放すには、以下の方法があります。

それぞれ詳しく解説します。

相続人全員で合意形成してそのまま売却する

名義変更せずに建物を手放す方法の一つとして、相続して3年以内に、相続人全員の合意を得てそのまま売却するという選択肢があります。

この場合、建物の名義が故人のままであっても、相続人全員が売却に同意すれば売却手続きを進めることが可能です。

ただし、売却には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となり、一人でも反対する相続人がいると手続きは停滞します。

また、たとえ相続人全員が売却の意思を示したとしても、買い手が見つかるかは分かりません。

買主側からすると名義が故人のままだと不安を感じる場合があるため、事前に相続登記を済ませてから売却する方が、よりスムーズに進むことが多いでしょう。

【最もスムーズ】専門の買取業者に直接買い取ってもらう

名義変更していない相続した建物を手放すには、専門の買取業者に直接買い取ってもらうのが最もスムーズです。

特に、相続問題を含む訳あり物件に強い買取業者は、名義変更が未完了の物件や共有名義の物件、再建築不可物件など、一般の不動産会社では扱いが難しい物件でも買い取ってくれるケースが多いです。

また、相続関係の整理についても専門家と連携してサポートを提供するため、売主様の負担を大幅に軽減できます。

弊社アルバリンクは、まさにこうした相続問題を抱えた不動産の買取を多数行ってまいりました。

東証上場企業としての信頼性と、年間20,000件以上のご相談で培った豊富なノウハウにより、他社で断られた物件でも買取可能なケースが数多くあります。

また、不動産に強い弁護士や税理士と連携して、複雑な相続関係の整理から買取完了まで、ワンストップでサポートいたします。

「名義変更していない建物をできるだけ早く手放したい」という方は、まずはアルバリンクの無料査定をお試しください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

名義変更していない相続した建物の売却でお困りならアルバリンクへ

名義変更していない相続した建物の解体をお考えなら、まずは不動産買取業者への査定をおすすめします。

解体費用や相続人間の調整が不要となるケースもあり、スムーズな処分が可能になることがあります。

費用や手間をかける前に、買取の選択肢もぜひご検討ください。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。 築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。 実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。 空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 \(無料)東証上場企業に相談・査定/

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

名義変更していない相続した建物の解体に関してよくある質問

名義変更していない相続した建物の解体に関して、以下のような質問がよくあがります。

それぞれ詳しく解説します。

解体費用は誰が負担するのですか?

名義変更していない相続した建物の解体費用は、原則として、その建物を相続した全員(共同相続人)が負担することになります。

それぞれの相続人が、その持分に応じて費用を分担するのが一般的です。

例えば、3人の相続人がいてそれぞれが均等な持分を持っている場合、解体費用も3分の1ずつ負担することになります。

ただし、相続人全員の合意があれば、特定の相続人が全額負担したり、特定の割合で費用を分担したりすることも可能です。

費用負担についてトラブルにならないよう、事前にしっかりと話し合い、合意書を作成しておくことが重要です。

親が認知症の場合はどうなりますか?

親が認知症で判断能力が低下している場合、親の所有する建物の解体や売却に関する法的な手続きを自分で行えません。

このような状況では、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見制度を利用して「成年後見人」を選任する必要があります。

成年後見人は、認知症の親に代わって財産管理や契約などの法律行為を行う権限を持ちます。

そのため、成年後見人が選任されれば、その成年後見人が親に代わって解体の同意や契約の手続きを進めることが可能になります。

手続きには時間がかかるため、早めに専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。

以下の記事では、認知症の場合に委任状を活用すれば家を売却できるのかを詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

相続していない状態で解体はできますか?

相続が発生したものの、まだ相続登記(名義変更)が完了しておらず、法的に建物の所有権が確定していない状態で解体を進めることは、原則としてできません。

解体工事は、その建物の正式な所有者の意思に基づいて行われるべきものであり、所有権が不明確な状態では、解体業者もトラブルを避けるために工事を請け負わないのが一般的です。

たとえ話し合いで相続人が決まっていても、登記上の所有者が故人のままであれば、法的な同意が得られないため、解体は困難です。

まずは相続登記を完了させ、所有権を明確にすることが解体への第一歩となります。

以下の記事では相続せずに家を解体する方法と注意点を詳しく解説していますので、ぜひ確認してみてください。

解体後の土地は、すぐに売却できますか?

建物を解体した後の土地をすぐに売却できるかは、いくつかの条件によって異なります。

まず、最も重要なのは土地の名義が誰になっているかです。

もし、故人の名義のままであれば、土地の相続登記を完了させ、所有者を明確にしなければ売却はできません。

相続登記には必要書類の準備や手続きに時間がかかることがあります。

また、土地が共有名義になっている場合は、共有者全員の同意がないと売却は困難です。

さらに、解体後には「建物滅失登記」を忘れずに行う必要があります。

これらの手続きが完了し、所有権が明確になったうえで、初めて土地を売却するための活動を始められます。

このように、解体後の土地売却には多くの手続きと時間が必要で、「すぐに売却したい」と思っても実際には相当な期間がかかってしまいます。

複雑な手続きを避けて早期に処分したい場合は、解体せずに建物と土地をセットで買取業者に売却する方法が最も効率的です。

買取業者なら解体費用も不要で、名義変更が未完了の状態でも買取可能です。

弊社アルバリンクは、名義変更未完了の土地建物や共有名義の物件など、売却が難しい物件でも積極的に買い取ってきた実績があります。

相続した建物でお困りの場合には、まずはお気軽にアルバリンクへご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

まとめ

この記事では、「名義変更していない相続した建物を解体」する際の可否や手順、注意点について詳しく解説しました。

相続人の人数によって対応が異なり、特に複数人の場合は全員の合意が必要です。

また、解体には専門業者との連携や書類準備、近隣対応などの丁寧なステップが求められます。

手続きを怠ると損害賠償などのリスクもあるため慎重な対応が不可欠です。

もし対応に不安がある場合は、プロのサポートを受けることをおすすめします。

専門の買取業者であれば、名義変更の完了していない相続した土地や建物でも、買い取れる可能性があります。

訳あり物件専門の買取業者である弊社アルバリンクであれば、不動産に強い弁護士とともに、売主様の相続問題の解決や物件の売却をサポート可能です。

未来のトラブルを防ぐためにも、今こそ一歩踏み出してみましょう。

まずはお気軽にアルバリンクへご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/