空き家の買取に自治体は対応しないのが基本

空き家を売却しようと考えたとき、自治体が買い取ってくれるのではないかと期待する方もいるかもしれませんが、基本的に自治体は空き家の買取を行っていません。

ここでは、自治体が空き家の買取をしない理由、例外的に買取するケースについて解説します。

自治体が空き家を買取しない理由

自治体は、原則として個人の空き家を買い取ることはありません。その理由は大きく2つあります。

1つ目は、自治体が土地や建物を取得するのは、基本的に、道路や公園、学校、福祉施設などの公共事業に活用できるケースに限られる点です。

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地の先買いや、道路や公園の整備など都市計画事業のための用地取得などが典型的なケースです。

所有者が「処分したいから」といった理由だけで買い取ることはありません。

2つ目は、維持管理の負担が自治体に発生することです。取得した空き家は、解体や修繕、維持管理を行う必要があり、その費用は自治体が負担する必要があります。

限られた財源のなかで、自治体が目的もなく空き家所有者の希望に応じて買い取ることはできません。このような理由から、自治体が空き家を買い取ることは基本的にありません。

自治体が例外的に空き家を取得・買取するケース

もっとも、例外的に自治体が空き家を取得・買取することもあります。典型的なケースは、公共事業に利用できる場合です。

たとえば、道路拡幅や防災公園、学校敷地の拡張など、都市計画や公共施設の整備に必要とされる土地・建物については、自治体が取得する可能性があります。

これは「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく先買い制度や、土地開発公社を通じた先行取得の仕組みが根拠となっています。

自治体が空き家を買い取るのはあくまで公共利用の必要性がある例外的なケースに限られるのが実情です。

自治体に空き家の買取を依頼・相談する方法

実際に自治体に空き家を買い取ってもらうことは難しいですが、依頼や相談を行うことは可能です。

ここでは、自治体に買取の依頼・相談を行う方法を解説していきます。

自治体に空き家の買取を依頼する方法

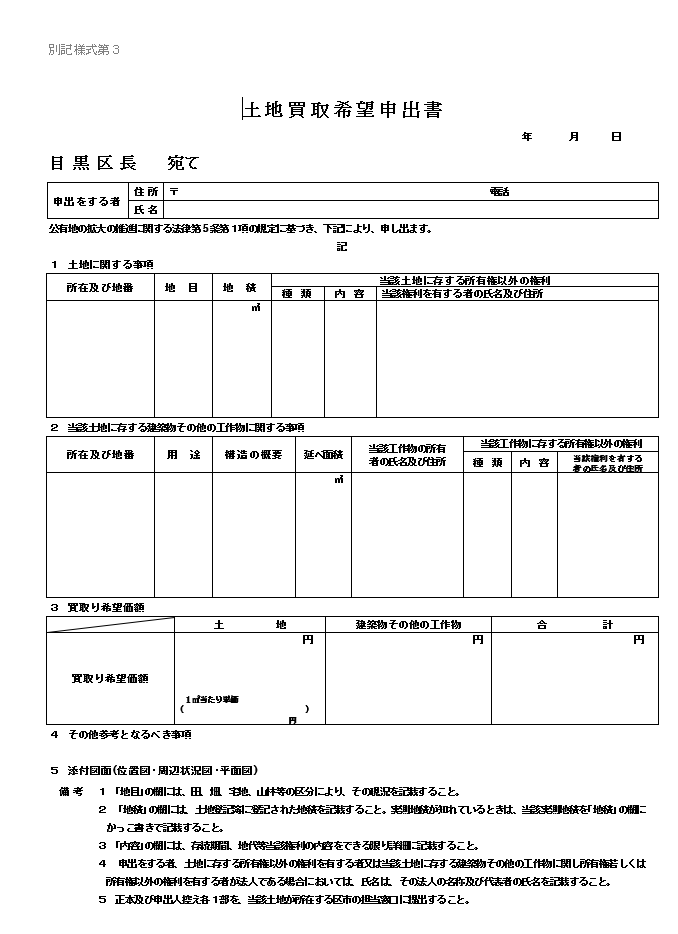

自治体に土地の買取を依頼する代表的な手続きが「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)」に基づく、「先買い制度」です。

参照元:公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度|国土交通省

これは公拡法第5条に定められた制度で、所有者が「土地買取希望申出書」を提出し、「自分の土地を買い取ってほしい」と申し出ることが可能です。

たとえば、東京都目黒区の場合、以下の流れで買取の申し出を行います。

1.申出書の作成

「土地買取希望申出書」を作成 ※書式はホームページからダウンロード可能

2.必要書類の準備

・位置図

・周辺状況図

・平面図(公図)

・(必要に応じて)実測図・委任状

3.区役所に提出

区役所の都市計画課に申出書・必要書類を提出

※電子申請フォームでの提出も可

4.買取希望の有無を照会

各地方公共団体などへ土地の買取希望の有無を照会(3週間以内に土地所有者に通知)

※買取希望団体がある場合は、所有者との協議へ進む

5.協議・売買契約締結

買取希望団体と土地所有者の協議が成立すれば、売買契約を締結

【土地買取希望申出書の書式】

国土交通省によると、令和5年度の土地の先買い制度における「届出および申出件数」は、7,910件です。このうち、土地所有者と地方公共団体などの間で買取協議が成立した件数は、1,124件となっています。

また、買取協議が成立した1,124件の多くが、道路や公園緑地の整備や公用施設など公的な用地という状況です。

自治体に買取を申し出ることはできても、公的な用途に活用できると判断されない限り、買取が成立することは難しいといえます。

参照元:土地の先買い制度における届出及び申出件数等の推移(過去10年)|国土交通省

参照元:買取り目的別の先買い状況の実績推移(過去10年)|国土交通省

自治体が指定する「空家等活用支援法人」に相談する方法もある

自治体への買取依頼が難しい場合には、「空家等管理活用支援法人」へ相談する方法があります。空家等管理活用支援法人制度は、2023年の空家等対策特別措置法改正で新設された制度です。

市区町村が、空き家の活用や管理に取り組むNPO法人や社団法人などを「空家等管理活用支援法人」に指定し、空き家所有者への相談対応や空き家の活用希望者とのマッチングなどを行う仕組みです。

具体的には、支援法人は、以下の業務を行います。

- 空き家所有者・活用希望者への相談対応・情報提供

- 所有者からの委託に基づく空き家の活用・管理

- 市区町村からの委託に基づく所有者探し

- 空き家の活用・管理に関する啓発 など

自治体自体の買い取りは難しくても、支援法人を活用することで、空き家の売却や利活用の具体的な道筋を立てやすくなります。

とはいえ、自治体への買取が成立するためのハードルは高く、また、空家等管理活用支援法人を活用しても売却が難しい空き家も少なくありません。

そのため、空き家の維持管理や費用負担の悩みを根本的に解消するには、不動産買取業者への相談が適しています。

買取であれば、老朽化した空き家や残置物などの問題を抱えた空き家でも、そのままの状態で処分でき、管理の負担からスピーディに解放されるからです。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

空き家を放置する3つのリスク

空き家を放置し続けることは、多くのリスクを伴います。

ここでは、それぞれのリスクについて詳しく解説し、空き家の適切な活用方法について考えます。

-

- 【空き家を放置する3つのリスク】

維持費と管理の手間がかかる

空き家を所有しているだけでも、固定資産税や都市計画税といった税金は毎年発生します。さらに、建物が老朽化すれば、修繕や補強に費用がかかり、放置するほどコストが増える可能性があります。

加えて、定期的な清掃や草刈りなども欠かせません。管理を怠ると、景観を損ねるだけでなく、不法投棄や犯罪の温床になるリスクもあります。

特に、所有者が遠方に住んでいる空き家の場合は、管理の負担が大きくなりやすいのが実情です。

空き家にかかる維持管理費の目安をまとめると、次の通りです。

| 項目 | 維持管理費のめやす(年間) |

|---|---|

| 固定資産税・都市計画税 | 約2.3万~14万円 |

| 清掃・庭木手入れ | 約3万~30万円 |

| 点検・修繕 | 約5万~50万円 |

| 水道・電気・ガス | 約1万~5万円 |

| 防犯・見回り | 約3万~10万円 |

維持管理費の負担を軽減する対策として、次の方法が考えられます。

- 不動産会社に管理を依頼する

- 空き家バンクに登録して売却や賃貸を検討する

- リフォームして活用する

いずれにせよ、空き家を放置するのではなく、適切に維持管理する、あるいは処分や活用を考えることが重要です。

隣戸の損壊や人身事故の損害を与えると賠償金を請求される

空き家を放置すると、老朽化した建物によって、近隣の住宅や通行人に被害を与えるリスクがあります。

例えば、台風や地震で瓦や外壁が落下し隣家を破損させたり、通行人に怪我をさせたりするケースです。こうした事故が起きれば、所有者は損害賠償を請求され、多額の経済的負担を背負う可能性があります。

また、管理が不十分な空き家は不審者の侵入や放火の標的にもなりやすく、火災で周辺に被害を広げれば所有者・管理者としての責任が問われます。

さらに、雑草の繁茂や害虫の発生で近隣から苦情を受けるなど近隣トラブルに発展する可能性もあるでしょう。

これらのリスクやトラブルを避けるには、定期的に点検・修繕を行うか、管理が困難な場合は早めに売却や解体を検討することが必要です。

空き家の放置リスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定される

空き家を放置すると、自治体から「管理不全空き家」「特定空き家」に指定される可能性があります。これは空き家対策特別措置法の改正により、所有者に適切な管理を促すための制度です。

参照元:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-GOV法令検索

特定空き家は、以下のような状態にある空き家を指します。

- 倒壊など保安上の著しい危険がある状態

- 衛生上有害となる可能性(害虫・異臭・ゴミ・汚物など)

- 景観を著しく損なっている状態

- 周辺住民の生活環境に悪影響を与える恐れがある状態

一方、「管理不全空き家」は、「現在は重大な被害を及ぼしていないが、このまま放置すれば特定空き家に該当する可能性が高い空き家」です。つまり特定空き家の予備段階にあたります。

特定空き家等に指定されると、「助言 → 指導 → 勧告 → 命令」と段階的に行政措置が取られます。

「勧告」を受けると固定資産税の優遇措置である「住宅用地の特例」が適用されません。そのため、税負担が大幅に増えることになります。

また、自治体からの勧告・命令に従わない場合、50万円以下の過料(罰金的な行政罰)が科せられることも。

最終的には、行政代執行が行わることもあります。これは、自治体が所有者に代わって強制的に改善措置(解体など)を行い、その費用が所有者に請求するものです。

参照元:空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!|政府広報オンライン

このように、空き家を放置することは、所有者としての損害賠償責任のリスクがあるだけでなく、「管理不全空き家」などに指定されれば、固定資産税の負担増や罰金といったペナルティを受ける可能性があります。

このようなリスクを回避するには、不動産買取業者を通じて売却することが有効です。買取であれば、こうした問題を回避しつつスピーディーに空き家を手放すことが可能です。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

自治体への寄付や国の相続土地国庫帰属制度は活用できる?

自治体に空き家を買い取ってもらうことは難しくても寄付はできるのではと考えられる方もいるかもしれません。

ここでは、空き家の寄付の申し出に対する自治体の対応、国に土地を帰属させる「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

空き家を自治体へ寄付することは基本的にできない

「空き家を寄付すれば自治体が引き取ってくれるのでは?」と考えるかもしれませんが、実際には個人の空き家を無条件で受け入れることはほとんどありません。

その理由は、受け入れた土地や建物に公共利用の目的がなければ、維持管理や解体費用がすべて自治体の負担になるためです。

国土交通省が自治体向けに行った調査でも、大多数の自治体は、原則、空き地などの寄付を受け入れていないと回答しています。

ただし、自治体の事業に活用できる土地で、接道要件を満たし、境界が確定しているなど、一定の条件を満たす場合、寄付の受け入れや相談に応じるケースもあります。

参照元:土地の利活用・管理に関するアンケート調査結果|国土交通省

相続土地国庫帰属制度は相続した土地のみが対象

2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、「管理が難しい土地を相続した人」が、一定の負担金を納めることで国に土地を帰属させられる仕組みです。

空き家がある場合、解体して更地にする必要があります。

次の条件を満たした土地で国と協議が成立すれば引き渡すことが可能です。

- 相続や遺贈で取得した土地であること(購入や生前贈与された土地は対象外)

- 抵当権などの担保が設定されていない

- 境界が明らかで土地や所有者について争いがない

- 土壌汚染されていない

- 一定の勾配や崖があって管理に費用や労力がかからない など

- 土地一筆あたり14,000円の審査手数料が必要 など

つまり、古家付きの土地をそのまま国に引き渡せるわけではない点に注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい方は、次の記事もご覧ください。

空き家の買取のほかに自治体が行う3つの対策

空き家の増加は、国や自治体にとって深刻な問題です。適切に管理されない空き家は、地域の景観を損ない、防犯や安全面でもリスクをもたらします。

そこで自治体は、空き家の有効活用や管理支援を目的とした対策を実施しています。ここでは、自治体が行う3つの取り組みを詳しく解説します。

空き家バンクの運営

空き家バンクとは、自治体が管理する空き家の売買・賃貸のマッチングサービスで、地域の移住促進や空き家活用を目的としています。

国土交通省の「全国版空き家・空き地バンク」から全国の自治体のサイトを横断的に検索することも可能です。

空き家バンクに登録すると、自治体の公式サイトなどで情報が公開され、購入・賃貸希望者と直接交渉が可能になります。

不動産会社を通さないため、仲介手数料が不要なケースもあり費用を抑えられるのがメリットです。

空き家バンクと併用できるリフォームの補助金制度が用意されている自治体もあり、改修費の一部を補助してもらうことで成約率の向上が期待できます。

ただし、市場価格よりも低い価格で取引される傾向があり、希望する価格で売れないこともある点に注意してください。

空き家バンクについて詳しく知りたい方は、以下記事もあわせてご確認ください。

空き家の管理支援

自治体は、適切な空き家の管理を促進するために、所有者に対して支援を行っています。

管理が不十分な空き家は、倒壊のリスクが高まるだけでなく、犯罪の温床になる可能性もあるため、自治体としても対策が求められています。

具体的な空き家の管理に対する支援策は、以下のようなものです。

- 管理代行サービスの提供

自治体が専門業者と提携し、空き家の巡回や清掃、修繕の手配を代行するサービスを実施している地域もあります。遠方に住む所有者にとっては、大きな負担軽減となります。 - 補助金制度の導入

草刈りや修繕、解体にかかる費用の一部を自治体が補助する制度で、所有者は空き家を適切に維持・処分しやすくなります。 - 啓発活動

空き家管理の重要性を周知するため、セミナーや相談窓口を設置する自治体もあります。

参照元:土地の利活用・管理に関するアンケート調査結果|国土交通省

放置された空き家は、近隣住民にも悪影響を及ぼすため、所有者は自治体の支援を活用しながら適切な管理を行うことが求められます。

管理不全空き家・特定空き家の指定

自治体は、管理が不十分な空き家を「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定できます。

自治体は、管理が不十分な空き家を「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定できます。

これは空家等対策特別措置法に基づいた制度であり、指定されると、以下のような措置が講じられる可能性があります。

- 固定資産税の住宅用地の特例が外れ、税負担が増加

- 改善命令に従わない場合、50万円以下の過料

- 行政代執行(空き家の強制撤去)とその費用の請求

このような特定空き家等の指定やペナルティとなる措置は、空き家所有者に対して、早期の改善を促す役割を持ちます。

特定空き家について詳しく知りたい方は、以下の記事を是非ご覧ください。

このような自治体の対策や支援を通じても空き家を所有し続ける負担が続く場合は、不動産買取事業者への相談がおすすめです。

不動産の「買取」は、一般市場を通じて行う「仲介」と異なり、老朽化した訳ありの空き家でもそのままの状態で買い取ってもらうことができます。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

空き家の解体・再生・利活用に使える自治体の3つの補助金

空き家を適切に管理し活用するために、自治体は解体・再生・利活用に関するさまざまな補助金制度を設けています。

放置空き家による固定資産税の負担、特定空き家等に指定されるリスクを軽減するためにも、これらの補助制度を活用して早期に対応することが重要です。

ここでは、自治体が提供する3種類の補助金について解説します。

- 【自治体が提供する3つの補助金】

空き家の解体費用補助

建物の解体には高額な費用がかかるため、所有者の経済的負担は少なくありません。建物の構造や立地条件によって異なりますが、解体費用の目安は以下の通りです。

| 建物の構造 | 解体費用(30坪の場合の目安) |

|---|---|

| 木造住宅 | 約90万~150万円 |

| 鉄骨造住宅 | 約150万~210万円 |

| RC(鉄筋コンクリート)造住宅 | 約210万~300万円 |

多くの自治体では、空き家の解体費用の一部を補助する制度を設けており、以下いくつかの自治体の補助金を紹介します。

札幌市|危険空家等除去補助制度

札幌市は、事前確認で危険性があると判断された空き家の除去費用を補助する制度を設けています。原則として、すべてを解体し更地にする必要があります。

補助率・補助限度額は次のとおりです。

| 通常型 | 地域連携型 | |

|---|---|---|

| 限度額 | 次のいずれかの低い額

・除工事費用×1/3 |

次のいずれかの低い額

・除却工事費×9/10 |

地域連携型は、除却後の土地を、5年間、地域の町内会や地域の公益的な取組を行う団体や個人に無償で貸与することなどが必要です。

参照元:令和7年度札幌市危険空家等除去補助制度のご案内|札幌市

神戸市|老朽空家等解体補助制度

神戸市では、活用の見込みがなく放置されている老朽空き家について、解体費用の一部を補助する制度を設けています。

建物の倒壊や防災・衛生面でのリスクを軽減し、地域環境の悪化を防ぐことが目的です。

【対象となる建物】

- 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建物

- 腐朽や破損がある空き家

- 所有者が解体を行う場合に補助対象

- 解体は建設業法や建設リサイクル法に基づく許可業者に依頼する必要あり

- 原則、建物本体だけでなく、附属する門・塀・車庫・立木なども含めて敷地全体を解体

補助申請前に解体工事を契約・着手した場合は対象外となります。

【補助金額】

- 通常の空き家:20万円~60万円(床面積に応じて算定)

- 3戸以上の共同住宅・寄宿舎(延床100㎡以上):最大100万円

参照元:老朽空家等解体補助事業|神戸市

北九州市|老朽空き家等除去促進事業

北九州市では、市場流通が困難で危険性の高い空き家の解体費用を一部補助しています。

老朽化した空き家の放置を防ぎ、市民の安全な住環境を守ることが目的です。

【対象となる空き家】

- 昭和56年(1981年)5月以前に建築された空き家

- 市の判定で「市場流通が困難」かつ「危険度が高い」と判断されたもの

※基礎の破損、屋根のずれ・剥落、外壁の穴など

補助対象者は、空き家の所有者(相続人を含む)のほか、所有者・相続人の同意を得た人も対象です。

【補助金額】

次の1と2のいずれか低い金額の1/3以内(上限額;1棟あたり30万円)

- 除却費用(解体工事業者との契約金額※家財道具の処分費などは除く)

- 市が定める基準額:面積基準単価×延床面積(課税床面積)

空き家の解体補助金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

リフォームやリノベーション補助

空き家を売却や賃貸するにしても、老朽化したままの状態では買主や借主が見つかりにくいことがあります。

自治体は、空き家の改修費用の一部を補助する制度を設けており、補助対象となる工事には、次のものがあります。

- 屋根や外壁の修繕

- 水回りの改修

- 耐震補強工事

- 断熱リフォーム など

以下、いくつかの自治体の補助金を紹介します。

京都市|空家等の活用・流通補助金

京都市では、昭和以前に建築された空き家の老朽化や放置を防ぐため、令和7年度までの期間限定で「空き家等の活用・流通補助金」を実施しています。

建物の活用方法に合わせて次の2つのメニューがあります。

① 建物活用補助(売却仲介手数料の補助)

空き家の流通を促進するため。不動産会社の仲介手数料を補助する仕組みです。

- 対象建物:昭和64年1月7日以前に建築、延床200㎡以下の一戸建て・長屋建て

- 条件:売却時に居住・使用していないこと

- 補助対象費用:空き家売却にかかる仲介手数料

※京都市内に本店・主事務所を置く不動産会社が対象 - 補助額:仲介手数料の 1/2(上限25万円)

② 敷地活用補助(解体工事費の補助)

空き家の流通だけでなく解体工事の補助を行っています。

- 対象建物:昭和64年1月7日以前に建築された一戸建て・長屋建て(京町家を除く)

- 対象敷地:狭小敷地(50㎡以下、または建ぺい率に応じて定められる基準以下)

- 補助対象費用:市内事業者に依頼する解体工事費

- 補助額:工事費の 1/3(上限60万円)

※解体後に隣地と一体利用する場合は 最大20万円加算

参照元:令和7年度京都市空き家等の活用・流通補助金について|京都市

東京都文京区|空家利活用事業

文京区では、空き家の放置を防ぎ、地域活性化につなげるために「空家等利活用事業」を実施しています。

所有者と活用希望者をマッチングし、条件を満たせば改修費用の補助(最大200万円)も受けられる仕組みです。

【事業の流れ】

- 空き家所有者が申請

- 区と不動産団体が調査し、利活用可能な空き家を台帳に登録

- 登録物件は区のHPや不動産団体を通じて情報公開

- 利活用希望者が現れれば、不動産団体が条件調整

- 合意成立 → 賃貸借契約を締結

- 地域活性化施設として10年以上利用する場合、改修費用を補助

【対象となる空き家】

- 文京区内にある未使用の建物(市場に流通していないもの)

- 所有権登記がされ、所有者・権利者全員の同意がある

- 昭和56年6月1日以降着工の建物、または耐震性が確認されている建物、もしくは改修にあわせて耐震補強を行うもの

改修費用の対象となる経費は、工事費・設計費・工事監理費で、補助上限は200万円です。

参照元:空家等利活用事業|東京都文京区

大阪市|空家利活用改修補助事業

大阪市では、平成12年5月31日以前に建築された空家を対象に、住宅としての再生や地域まちづくりへの活用を促すため、改修費用の一部を補助しています。

【対象となる空き家】

- 大阪市内にある平成12年5月31日以前に建築された戸建または長屋

- 3か月以上利用されておらず、市場に流通していないもの

- 改修後は住宅または地域に開かれた施設として活用すること

- 改修事例を大阪市が情報発信することに同意できること

売却を前提とした改修は対象外です。

【補助の種類と上限額】

●住宅再生型(個人向け)

- インスペクション(住宅状況調査):1/2補助(上限3万円)

- 耐震診断:11/10補助(上限20万円/棟)

- 耐震改修設計:2/3補助(上限18万円/棟)

- 耐震改修工事:1/2補助(上限100万円/戸)

- 性能向上改修工事(省エネ・バリアフリー等):1/2補助(上限75万円/戸)

●地域まちづくり型(団体向け)

- インスペクション・耐震関連補助は、住宅再生型と同条件

- 地域まちづくり用途への改修工事:1/2補助(上限300万円)

例:子ども食堂、高齢者サロン、地域交流拠点など

参照元:空家利活用改修補助制度|大阪市

空き家活用支援補助

空き家を店舗・コミュニティ施設・移住定住住宅などに再生する際の補助です。地域活性・移住促進・福祉活用など、自治体ごとに目的別メニューがあります。

以下、いくつかの自治体の補助事業を紹介します。

名古屋市|空き家活用支援事業

名古屋市では、空き家を放置せず地域に役立つ形で再生するために、改修費用の一部を補助(最大100万円)しています。

所有者や賃借人が対象で、地域活性化に資する用途での活用を後押しする制度です。

【補助対象となる空き家】

- 名古屋市内にある空き家(※特定空き家は対象外)

- 改修後、10年以上継続して活用することが条件

- 耐震性や安全性が確保されていること

【活用できる用途】

- 滞在体験施設

- 交流施設

- 体験学習施設

- 創作活動施設

- 文化施設

- 防災用倉庫

- その他、市長が認める地域活性化用途

空き家を単なる住宅ではなく、地域の拠点や交流施設に活用することを想定しています。

【補助対象となる工事】

- 台所・浴室・洗面所・トイレの改修

- 給排水・電気・ガス設備の工事

- 屋根・外壁など外装の改修

- 内装(壁紙の張替えなど)

- その他市長が認める工事( 耐震改修など構造体の補強工事は対象外)

補助額は、改修工事費の 3分の2(上限100万円)です。

周南市|中山間地域への移住支援制度

周南市では、中山間地域の空き家・空き店舗を活用して起業する人を対象に、改修費や備品購入費を補助(最大100万円)する制度を実施しています。

対象物件は、中山間地域内の空き家・空き店舗で、対象地域が指定されています。

【対象者(個人の場合)】

- 市外在住、または転入から6か月以内

- 事業完了後3か月以内に事業を開始し、中山間地域へ転入できる

- 空き家所有者の3親等以内の親族ではない

- 税の滞納がない

【補助内容】

- 補助率:1/2(大津島は2/3)

- 上限額:100万円(千円未満切り捨て)

- 対象経費:施設整備費(建物の修繕・改修、付属設備工事)や機械器具費(機械・備品購入、1品1万円超のみ)、構築物にかかる費用(外構、看板など)

新潟市|空き家活用推進事業

新潟市では、放置空き家の増加を防ぎ、地域活性化や移住促進につなげるために、空き家のリフォームや解体、購入にかかる費用を補助する制度を実施しています。

活用用途によって5つのタイプがあり、それぞれ補助対象となる経費や上限額が異なります。

| 対象用途 | 対象経費 | 補助率・上限 | |

| 福祉活動活用タイプ | 地域の茶の間、高齢者シェアハウス、障がい者グループホーム、子ども食堂など | リフォーム工事費 | 対象経費の1/3、(上限100万円)※耐震改修ありは200万円 |

| 地域活動活用タイプ | 活用型:空き家を集会場など地域活動拠点に改修

跡地活用型:空き家を解体し、駐車場や菜園などに活用 |

活用型:リフォーム・外構工事

跡地活用型:解体・外構工事 |

活用型:対象経費の1/3、(上限100万円)※耐震改修ありは200万円

跡地活用型:対象経費の1/3(上限50万円) |

| 移住定住活用タイプ | 移住者の空き家の購入・リフォーム | 県外から新潟市に移住する人の空き家の購入・リフォーム費用 | 対象経費の1/2(最大100万円 |

| 住替え活用タイプ | 居住のための空き家の購入・リフォーム工事 | 居住のための空き家の購入・リフォーム工事 |

一般世帯:購入費の1/3、最大30万円 子育て世帯: 購入費の1/2(上限100万円) リフォーム費の1/2(上限25万円) |

| 跡地活用タイプ | 未接道地(再建築が難しい土地)にある空き家の解体や土地購入 | 購入費(個人) 解体費(個人・法人) |

購入・解体費の1/3(上限50万円) |

参照元:空き家活用推進事業|新潟市

このように自治体は、空き家の除去や利活用にさまざまな補助金制度を設けています。

ただし、それでも空き家の状態が悪く維持管理が負担、早急に手離したいといった場合は、専門業者の「買取」がおすすめです。

買取であれば、状態の悪い訳あり空き家でも、そのまま買い取ってもらうことが可能です。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

空き家を自治体ではなく買取業者に売る3つのメリット

ここまで解説したとおり、基本的に自治体は空き家の買取を行いません。そこで、売却先として現実的な選択肢となるのが、不動産会社や専門の買取業者への売却です。

ここまで解説したとおり、基本的に自治体は空き家の買取を行いません。そこで、売却先として現実的な選択肢となるのが、不動産会社や専門の買取業者への売却です。

ここでは、買取業者を利用することの3つのメリットを詳しく解説します。

- 【空き家を買取業者に売る3つのメリット】

スピーディーでより確実な売却が可能

一般的な不動産仲介で買主を探す場合、売却までに数か月から1年以上かかることもあり「確実に売れる」という保証はありません。

一方で、買取業者であれば査定から契約、入金完了まで最短数日〜数週間で完了することも可能です。

よって、相続した空き家を早急に手放したい場合や、固定資産税などの維持費を早く抑えたい場合には、買取業者に依頼するのが有効な選択肢となります。

また、地方の空き家など買主が見つかりにくいエリアでも、買取業者であれば現金化できる可能性が高まります。複数の業者に査定を依頼し、条件を比較することが重要です。

売却価格が自治体より高くなる可能性がある

自治体が関与する空き家バンクでは、地域活性化の目的もあるため、売却価格が市場相場よりも低く設定される傾向があります。

一方で、不動産会社の買取では、再販や賃貸活用を見据えて市場価格をもとに査定します。特に需要が高いエリアでは、自治体の買取より高値がつくケースも少なくありません。

仲介での売却より価格がは下がる傾向ですが、市場価格に基づいて確実に売却が可能です。

買取価格は業者ごとに異なるため、一社だけで決めず、複数査定で比較するのが重要です。価格だけでなく、信頼性のある業者かどうかも見極めましょう。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

解体・リフォーム費用がかからない

個人の買主に売却する場合、建物の状態によっては、住宅ローン審査の関係でリフォームやリノベーションが求められることがあり、売却に伴う費用負担が増える可能性があります。

しかし、買取業者であれば、築年数や建物の状態に関係なく、そのままの状態で売ることが可能です。。

買い手がつきにくい築年数経過した物件でも、「土地としての価値」や「再生可能な資材」として評価され、買い取ってもらえる可能性が高くなります。

また、業者によっては解体費用を負担してくれるケースもあるため、売却前に条件を確認しておくことが重要です。

リフォームや解体費用は数百万円になることもありますが、買取業者を利用すれば、費用の負担なしで家を処分できるケースもあります。

空き家売却の流れや買取のメリットを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

自治体では難しい空き家の買取をお考えならアルバリンクに売却

空き家を手放したいとお考えなら、空き家買取に特化し、実績豊富な買取業者へ売却するがおすすめです。

自治体で買取を断られた物件でも、根拠に基づいた査定金額を提示してもらえるので、安心して取引ができます。

一般的な仲介と比べると買い取り手続きはスムーズで、解体やリフォームの費用負担なく、最短数日で現金化が可能です。

手間をかけずに空き家を手放したい方は、まずは複数の買取業者に査定を依頼し、最適な条件で売却を進めましょう。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

この記事では、自治体の空き家の買取に関する対応や空き家を放置するリスク、さらに自治体が行う空き家対策や補助金制度について解説しました。

基本的に自治体は空き家を直接買取しませんが、空き家バンクを活用したり、自治体が実施する補助金制度を利用することは可能です。

ただし、改修工事や空き家バンクを活用しても、買い手が見つからない空き家も少なくありません。

このような場合は、不動産買取業者への相談が現実的な選択肢となります。空き家を買取業者に売却するメリットは、そのままの状態でスピーディーな売却が可能な点です。

全国で豊富な空き家の買取実績を持つアルバリンクは、老朽化した空き家、立地条件が良くなく需要が少ない空き家でも買い取りしています。

早く空き家を所有する負担やリスクから解放されたい方は、お気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-672-343