空き家の相続人が多数いる場合の2つのリスク

相続人が複数いる空き家は、そのまま放置しておくと大きなリスクを抱えることになります。

空き家の相続人が多数いる場合のリスクは以下の2つです。

以下で詳しく解説します。

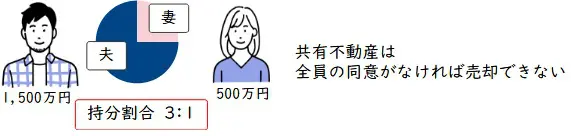

共有名義のままでは売却や処分が困難

空き家が相続人の共有名義になっている場合、その不動産を売却・解体・賃貸するなどの処分をするには、原則として全員の同意が必要です。

一部の相続人が反対したり連絡が取れない状況だと、何も進められず、空き家はそのまま放置されてしまいます。

このような状態が続くと、建物の老朽化や倒壊リスクも発生し、近隣住民とのトラブルにもつながりかねません。

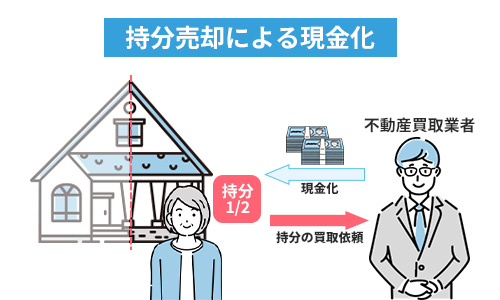

空き家の相続人が複数いて共有名義となっている方は、共有持分を売却することも一つの選択肢です。

弊社アルバリンクは共有持分や共有不動産といった、いわゆる「訳あり物件」を積極的に買い取っております。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

遺産分割協議が長期化しやすい

相続人が多数いると、意見がまとまらず遺産分割協議が長引く傾向があります。

特に空き家のような不動産は現金化しにくい資産であるため、「誰が管理するのか」「売却するのか」「残すのか」など、感情的な対立が起こりやすくなります。

たとえば、相続人の一人が実家に住み続けている場合、その人物が所有を希望すると他の相続人との公平性が問題になり、協議が膠着状態に陥ることがあります。

また、遠方に住んでいて協議に参加しづらい相続人や、関係が疎遠な兄弟姉妹がいると、意思確認に時間がかかり、手続きがさらに複雑になります。

こうした状態が続くと、相続登記が進まず、不動産の処分もできず、結果的に相続財産の価値が低下することになってしまうのです。

空き家の相続人が多数いる場合の相続手続きの進め方

相続人が多数いる空き家の相続は、感情面・手続き面の両方でトラブルが起きやすいため、順序立てて丁寧に進めることが重要です。

空き家の相続人が多数いる場合の相続手続きの進め方は以下のとおりです。

相続人を確定する

まず最初に行うべきは、相続人が誰であるかを正確に把握することです。

相続手続きは、法定相続人全員で進める必要があるため、1人でも抜け漏れがあると手続きが無効になったり、後から権利を主張されてトラブルに発展するリスクがあります。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、兄弟姉妹や前婚の子どもなど、想定外の相続人がいないかをしっかり調査する必要があります。

これは相続における最も基本的かつ重要な作業のひとつです。

手続きを進める前に、まずは全相続人の確定を確実に行いましょう。

相続財産を調査する

次に行うべきは、相続財産の内容とその価値を調べることです。

空き家となった不動産だけでなく、預貯金や株式、負債、固定資産税の未納分など、プラスとマイナスの両方を把握する必要があります。

不動産については、土地や建物の登記簿を取得し、名義や面積、権利関係を確認しましょう。

また、老朽化していて解体が必要な建物の場合は、解体費用や今後の維持管理費なども考慮に入れる必要があります。

さらに、不動産の価値は相続税や譲渡所得税の計算にも関係するため、場合によっては不動産鑑定士や税理士に査定・評価を依頼するのも有効です。

財産の全体像が見えてくることで、相続放棄の検討や遺産分割協議もスムーズになります。

最初の段階で抜けや漏れがないよう、丁寧に調査を進めましょう。

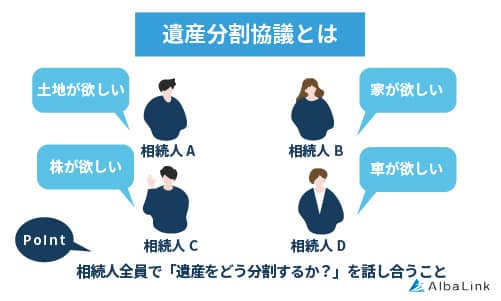

遺産分割協議を行う

相続人の確定と財産調査が終わったら、いよいよ遺産分割協議に入ります。

これは、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決めるプロセスです。

空き家が含まれる場合は、「売却して現金化するか」「誰かが単独で取得するか」「共有のまま残すか」など、さまざまな選択肢があります。

前述の通り、相続人が多数いるケースでは、意見がまとまりにくく、協議が長期化しがちです。

そのため、感情論ではなく、法的根拠や資産価値をもとに冷静に判断することが求められます。

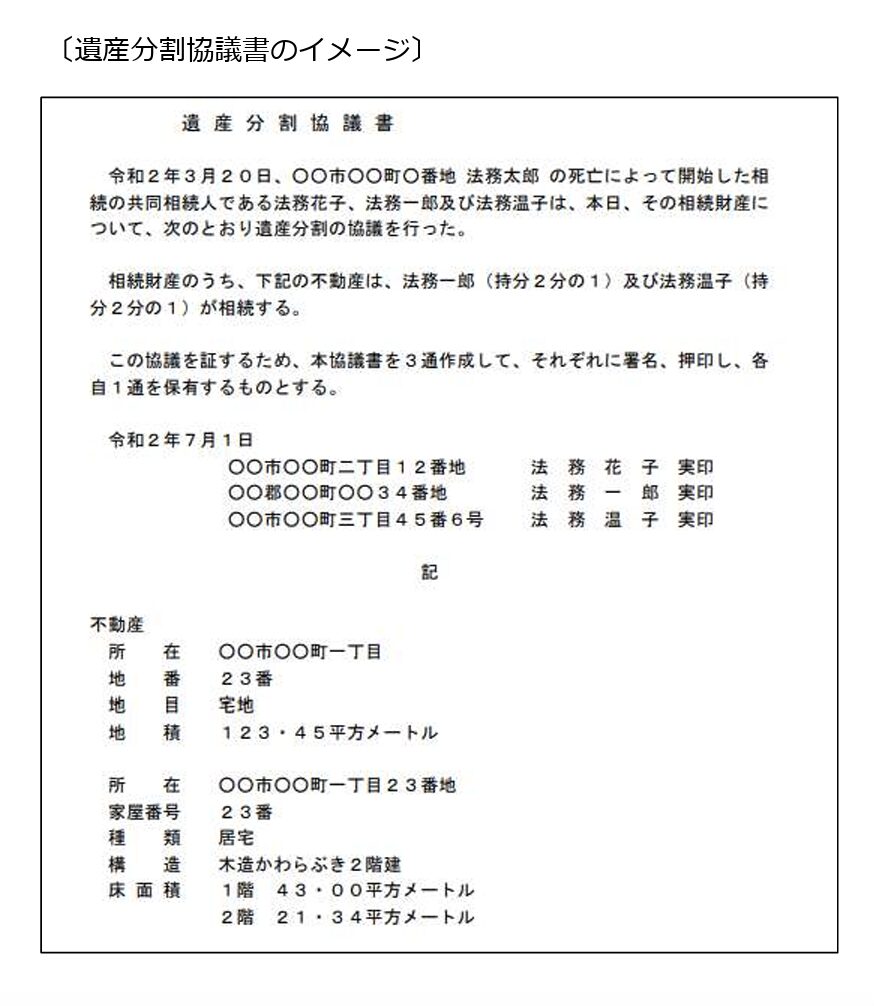

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が整ったら、その内容を文面化した「遺産分割協議書」を必ず作成する必要があります。

これは、相続人全員の合意を証明するための重要な書類であり、後の相続登記や不動産の売却手続きなどにも用いられます。

協議書がなければ、不動産の名義変更もできず、相続手続きが中断してしまう可能性があります。

協議書には、不動産や預貯金など相続財産の内容、各相続人の取得割合、住所や氏名などを正確に記載し、全員が署名・押印する必要があります。

引用元:法務省民事局

万が一、一部の相続人が署名を拒んだ場合や、合意に至っていない状態で文書化した場合は、効力が認められません。

不動産が関係する協議書は形式や記載内容に不備があると、法務局で登記申請が却下されることもあるため、作成には司法書士などの専門家に依頼することを検討すると安心です。

円満な相続手続きを進めるためにも、協議書の作成は丁寧かつ慎重に行いましょう。

相続登記を行う

遺産分割協議書の作成が完了したら、速やかに相続登記(不動産の名義変更)を行うことが必要です。

遺産分割協議書の作成が完了したら、速やかに相続登記(不動産の名義変更)を行うことが必要です。

相続登記は2024年4月から義務化されており、相続人は相続開始を知った日から3年以内に登記を完了させなければいけなくなりました。

正当な理由なく登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

参照元:法務省

相続登記を行うことで、土地や建物の正式な所有者が明確になり、売却や活用など次のステップへ進むことができます。

登記を放置したままだと、相続人がさらに死亡した場合に法定相続人が増えてしまい、登記も複雑化します。

これにより、空き家の放置や管理不全といった問題が深刻化するおそれがあります。

遺産分割協議書の作成が完了したら、速やかに相続登記を行いましょう。

相続登記に必要な書類

遺産分割がまとまった場合の相続登記に必要な書類は以下の通りです。

これらの書類が一部でも欠けると申請が受理されないため、事前にすべてを揃えることが重要です。

登記申請書の作成と法務局への提出

登記申請書には、不動産の所在地、相続人の情報、登記原因(例:相続)、日付などを正確に記載します。

作成後、必要書類を添えて法務局に提出します。

申請方法は下記の3つです。

- 窓口申請

- オンライン申請

- 郵送

登記が受理されるまでには数日から数週間かかることがあります。

ただし、申請が受理されても、後日不備の連絡があった場合は、申請方法に関わらず申請した法務局へ行き修正が必要です。

空き家の相続登記にかかる費用

相続登記を行う際には、「登録免許税」を納める義務があります。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に基づき計算され、税率は0.4%です。

登録免許税額 = 固定資産税の評価額 X 税率0.4%

参照元:前橋地方法務局

例えば、評価額が1000万円の不動産の場合、登録免許税は4万円です。

その他にも、戸籍謄本や評価証明書の取得費用、司法書士への報酬(5万~10万円程度)が発生することがあります。

参照元:司法書士岩城真之

事前に費用を見積もり、余裕を持った準備を進めましょう。

相続放棄や共有持分の整理も検討する

相続人が多数いて協議が進まない場合や、空き家の維持・管理が難しいと感じる場合には、相続放棄することも選択肢の一つです。

相続放棄とは、空き家を含む被相続人の財産や債務を一切引き継がない意思を示す法的手続きのことです。

特に空き家に価値がない、あるいは管理コストや固定資産税の負担が大きいケースでは、相続すること自体がリスクとなる場合があります。

相続放棄することで、こうした負担を回避することができるのです。

ただし、空き家以外の財産も一切引き継げなくなってしまうため、相続放棄を行う際は慎重に検討しましょう。

一方、すでに登記が共有状態になっている場合は、他の相続人に持分を譲渡する、もしくは持分を売却して清算するという方法もあります。

共有持分を現金化したいとお考えの方は、専門の買取業者への売却がおすすめです。

弊社アルバリンクは共有持分や共有不動産といった、いわゆる「訳あり物件」を積極的に買い取っております。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

空き家を多数の相続人と共有で相続した場合の3つの活用方法

空き家を多数の相続人と共有で相続した場合、適切に活用すれば相続財産としての価値を維持・向上させることが可能です。

活用方法は以下の3つです。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、相続人全員の合意が必要となるケースもあるため、しっかりと話し合いを行い、最適な方針を決定することが重要です。

以下、活用方法について詳しく解説します。

売却して現金で分配する

もっともシンプルで公平な活用方法が、空き家を売却して得た代金を相続人で分配する方法です。

現金化すれば、持分割合に応じた明確な分配ができるため、後々のトラブルも起こりにくくなります。

老朽化や立地の問題で価値が下がる前に売却することは、財産保全の観点からも有効です。

ただし、相続登記が完了していないと売却できませんし、売買契約には全相続人の同意が必要です。

また、譲渡所得税が発生する可能性や、売却価格によっては不平等感が出ることもあるため、不動産会社や税理士と連携し、事前に費用や税金の見通しを立てておくことが重要です。

手間と時間はかかりますが、公平性と資産整理のしやすさから、空き家共有時の活用として第一に検討すべき方法といえます。

共有による管理や維持が難しい方、公平に財産を分けたい方におすすめです。

空き家を売却して現金で分配しようとお考えの方は、アルバリンクへの売却がおすすめです。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

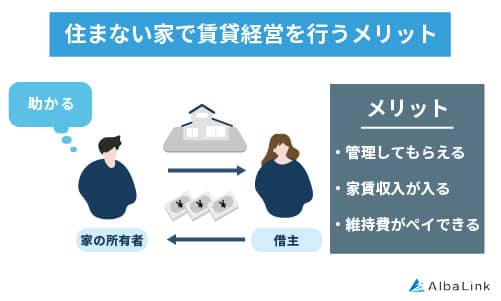

賃貸に出して収益物件にする

空き家の状態が良く、立地条件にも恵まれている場合は、賃貸物件として運用することで継続的な収益を得ることも可能です。

賃料収入を持分に応じて分配することで、資産を活かしながら相続人全体の利益を確保できます。

ただし、入居者対応・修繕・税務処理などの管理業務を誰が担うか、費用負担はどうするかといった具体的な協議が必要となり、全員の協力体制や信頼関係が不可欠です。

また、不動産管理会社に業務を委託する場合には、管理委託料などの経費も考慮して収支計画を立てる必要があります。

共有者の1人が居住して管理する

相続人の中に「実家に住みたい」「管理を引き受けてもよい」という希望者がいる場合、その1人が空き家に居住しながら管理を行うという方法もあります。

この場合、他の相続人としっかり協議し、居住する人の役割や費用負担、将来の取り扱いについて取り決めておくことが大切です。

実際には「住んで管理してくれるなら安心」と合意が得られやすい反面、「不公平だ」「家賃を払ってほしい」といった感情的な摩擦が発生することもあります。

そのため、使用貸借契約や家賃の有無、光熱費の扱いなどを文書にしておくと安心です。

共有状態で居住する場合でも、固定資産税や修繕費などのコストは発生するため、住む側・共有する側の双方で費用や権利に関する理解を共有することが、円満な活用のカギとなります。

相続人の中に実家に住みたい人がいる場合や、他の相続人が管理を任せてもよいと合意できる場合におすすめです。

空き家の相続人が多数いてお困りの方はアルバリンクへの相談

相続人が多く話し合いが進まない空き家は、時間が経つほど管理や処分が難しくなります。

まずは買取業者に査定を依頼し、資産価値を把握することから始めてみませんか?

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

この記事では、相続人が多数いる空き家の問題点と、その対処法について解説しました。

共有名義による売却の難しさや、遺産分割協議の長期化といったリスクを理解し、早めに相続手続きを進めることが重要です。

相続人の確定から協議書の作成、登記までを丁寧に行い、必要に応じて相続放棄や持分整理も検討しましょう。

空き家の有効活用としては、売却や賃貸、共有者の居住などの選択肢があります。

将来のトラブルを防ぐためにも、まずは信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/