古民家の売却が難しいといわれる3つの理由

古民家の売却が一般的な不動産と比べて難しいといわれる理由として、以下の3つが挙げられます。

歴史ある貴重な古民家でも、買い手が見つかりにくく、売却活動が長引くケースも少なくありません。

理由を把握しておくと、適切な対処がしやすくなります。ぜひ参考にしてください。

建物の資産価値が低く、売却額が相場より安くなる

築年数が経過した古民家は、建物の資産価値が低く、売却価格が安くなりがちです。

不動産業界では、年を経るにつれて建物の価値が下がっていき、築年数が20年を超えると、木造住宅の資産価値はほぼゼロとなります。

これは、国税庁が木造住宅の法定耐用年数は22年と定めていることと関係しています。

また、構造や設備の老朽化が進み、不具合が出やすくなる点も資産価値が下がる要因の一つです。

耐震性に不安がある

古民家は、耐震性に不安があるとみなされる可能性があります。

古民家をはじめ築年数が古い建物は、1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準をベースに設計されているからです。

以下は、新耐震基準(現行基準)と旧耐震基準を比較した表です。

| 項目 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 |

|---|---|---|

| 想定する地震の強さ | 震度5程度に耐えられる | 震度6強〜7でも倒壊しないことを想定 |

| 耐震設計の考え方 | 建物の崩壊を「ある程度防ぐ」 | 建物の倒壊を「原則防ぐ」 |

| 柱・壁・基礎の規定 | 特に規定なし | 耐力壁の配置や接合部の補強など細かく規定 |

| 必要な確認・検査体制 | 任意対応 | 建築確認申請での適合義務あり |

新耐震基準に基づいて建築された住宅は、震度6強〜7でも倒壊しないように設計されており、高い耐震性が求められています。

一方、旧耐震基準は、震度5程度までの地震に耐えられるようにしか設計されていません。

また、1950年(昭和25年)より前に建てられた住宅の場合、明確な耐震基準がなかったため、耐震性は旧耐震基準より下回る可能性があります。

そのため、古民家は、耐震性への不安を拭えず、買い手が見つかりにくい可能性があります。

住宅ローンが利用しにくい

買主側が住宅ローンを利用しにくいという点も、売却が難しい理由の一つです。

銀行をはじめとする金融機関は、土地・建物に資産価値があるかどうかで借入可能額を決めます。

前述のとおり、古民家は建物の価値がほぼゼロのため、資産価値は土地のみとみなされます。

もし、土地の価値が低く見積もられた場合、買主はローンを組むことができません。

ローンが組めないと買い手は現金一括払いを求められるため、購入できる人が限られてしまいます。

古民家を売る4つの方法

古民家の売却方法として、主に次の4つ選択肢が挙げられます。

そのまま売る

古民家を売る方法の一つは、そのままの状態で仲介での売却を依頼することです。

売却にかかる費用としては、仲介手数料や簡単な清掃費ぐらいなので、手間をかけずに売却できます。

また、古民家の魅力を活かしたリフォームをしたい人が見つかれば、代々受け継いだ古民家を次世代へとつなぐことも可能です。

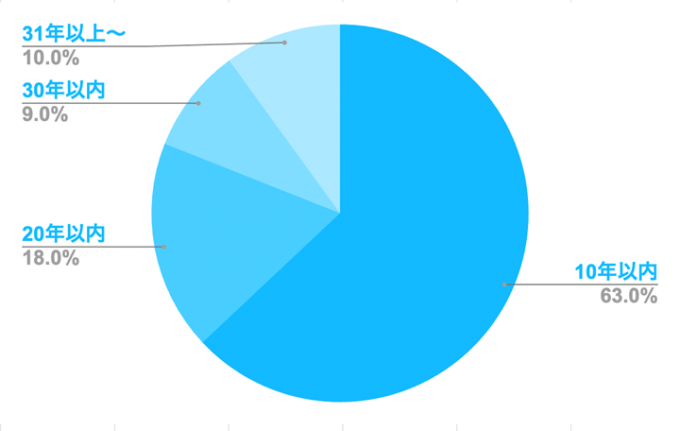

ただし、多くの買主は築古物件より築浅物件を好む傾向にあるため、買い手が見つからず、売却活動が長引くリスクがあります。

アルバリンクのアンケート調査では、築30年を超える物件でも問題ないと答えた人の割合は、わずか10%でした。

そのままの状態で売却活動をしたが、買い手が見つからない場合、別の手段での売却を考えましょう。

リフォームして売る

リフォームを行い、古民家の売却活動をスムーズに進める方法もあります。

古民家の趣を残しながら、現代の住宅設備を取り入れられるため、購入希望者にとって魅力的な物件となるでしょう。

同時に、耐震補強や設備の更新を行うことで、設備の劣化や耐震性の不安を取り除き、成約しやすくなるはずです。

一方で、大規模なリフォームを行う場合は、500万円以上の費用がかかる恐れがあります。

また、売却した際、リフォーム費用の全額を回収できるとは限りません。

事前に不動産会社と相談し、売却時の価格設定を慎重に決めましょう。

リフォームの費用や相場については、以下の記事を参考にしてください。

古民家向けのマッチングサイトを利用する

古民家の売却方法の一つとして、古民家向けのマッチングサイトの利用が挙げられます。

古民家向けのマッチングサイトは、売主と古民家の購入を希望する買主とのマッチングを支援するサービスです。

マッチングサイトを通じて、古民家再生に関心を持つ方からの問い合わせも見込めます。

主な古民家向けのマッチングサイトとしては、以下の3つがあります。

ただし、買主との交渉はご自身で行わなければなりません。

そのため、交渉の内容次第では、トラブルに発展する恐れもあるでしょう。

古民家を受け継いでほしいと考えているなら、おすすめの選択肢といえます。

不動産会社に買い取ってもらう

「早く売りたい」「手間をかけずに売却したい」という場合は、不動産会社に買い取ってもらいましょう。

買取の場合、買い手を探す必要がなく、仲介よりも短期間で売却が完了するメリットがあります。

老朽化が進んだ物件でも現状のままで買取を行ってくれる業者も多いため、リフォームや解体の必要はありません。

一方で、売却価格は、仲介で売却したときの60~80%程度となります。

高値でなくてもいいので、早く手放したい方にはおすすめの売却方法です。

古民家の買取を不動産会社に依頼するなら、アルバリンクがおすすめです。

アルバリンクは、年間2万件超の空き家の相談実績に加え、自治体と連携して空き家問題の解決に取り組んでいる不動産会社です。

親切・丁寧な対応を心がけており、売却を検討されるお客様からも感謝の声を多くいただいております。

全国対応で査定料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

古民家の売却前にやるべき5つの準備

古民家をスムーズに売却するためには、事前準備が欠かせません。

ここでは、売却前にやるべき5つの準備を解説します。

相続登記を忘れずにする

古民家の売却活動を始めるときは、相続登記を忘れずにしましょう。

相続した不動産売却において、相続人(売主)を飛ばして、被相続人から買主へと名義変更することは認められていないからです。

相続した古民家を売る場合、一旦相続人(売主)に相続登記してから、買主へと名義変更する必要があります。

相続した古民家をはじめ空き家の相続登記の詳しい手順は、以下の記事を参考にしてください。

家の中を空にする

売却前に家財道具を整理し、不要なものは処分しましょう。

家具や荷物が残っていると室内が小汚くみえて、購入希望者の購入意欲が削がれる恐れがあります。

売却活動を始める前に、ゴミはもちろん、不要な家具・家電はすべて撤去しましょう。

荷物が多く、整理に時間と労力を割けない場合、不用品回収業者に不用品の回収を依頼し、家財道具を処分しましょう。

空き家の整理・片付けの詳しい手順については、以下の記事を参考にしてください。

建物の状態をチェックする

古民家は築年数が古いため、建物の劣化や耐震性を事前に確認し、必要なら修繕を行いましょう。

主なチェック項目は、以下のとおりです。

- 耐震診断(旧耐震基準の建物は診断を推奨)

- シロアリ被害(専門業者の点検が有効)

- 雨漏り・屋根の状態(劣化や破損がないか確認)

- 給排水設備の点検(長期間未使用だと劣化の可能性あり)

問題点を洗い出して修繕やリフォームをしておくと、売却価格アップにつながる可能性もあります。

また、インスペクション(住宅診断)を実施しておくと買主に安心感を与えられるため、売却がスムーズになるでしょう。

境界を明確にする

古民家を売却する際には、必ず土地の境界を明確にしておきましょう。

古くから所有している土地の場合、隣接地との明確な境界線が存在しないケースがあります。

隣接する土地の所有者との間で、境界線に関する認識のズレがある可能性があります。

境界が不明瞭な状態では、隣地の所有者とのトラブルを避けたい買主から購入を敬遠されてしまうでしょう。

土地の境界を正確に確認するには、測量士による「確定測量」を実施するのが一般的です。

買主の不安材料を取り除くためにも、売却をする際には隣地との境界を明確にしておきましょう。

利用できる補助金がないか調べる

古民家の売却には、費用や税金がかかります。費用負担を軽減するために、活用可能な補助金や助成金制度の有無を調べておきましょう。

多くの自治体では空き家対策の一環として、家財整理の費用、耐震補強、リフォーム工事などに対する補助制度を設けています。

下表は、自治体が実施している空き家対策の補助金制度例です。

| 補助金制度例 | 補助金額 |

|---|---|

| 東京都:空き家の家財整理・解体促進事業 |

|

| 大阪市:空家利活用改修補助制度 |

|

| 名古屋市:木造住宅耐震改修助成 |

|

補助金を適切に活用できれば、古民家の価値を高めたうえでの売却が実現しやすくなります。

補助制度は自治体ごとに条件が異なるため、まずは古民家がある市区町村役場や公式ホームページで詳細を確認しましょう。

古民家売却にかかる主な5つの費用・税金

古民家を売却する際には、主に次のような費用や税金がかかります。

売却益が得られても、費用や税金を差し引いた金額が実際の手取り額となるため、事前に把握しておきましょう。

仲介手数料

不動産会社を通じて古民家を売却する場合、成功報酬として仲介手数料が発生します。

手数料は法律で上限が定められており、一般的には次の速算式で算出可能です。

(売却価格×3%+6万円)+消費税

たとえば古民家が1,000万円で売却できた場合の計算式は「(1,000万円×3%+6万円)+3.6万円=39万6,000円」となります。

ただし、売却額が800万円以下の「低廉な空き家等」の場合は、特例が適用される点に注意が必要です。

低廉な空き家に該当する場合、仲介業者は物件の使用状態を問わず、原則を超えて最大33万円(税込)まで仲介手数料を受領できます。

2024年6月30日以前であれば、400万円の物件の仲介手数料は上限198,000円(税込)でした。しかし特例の適用により、仲介手数料の負担が13万円ほど増える可能性があります。

なお、仲介手数料は売買契約成立後に発生し、売却価格に対する割合で計算されるため、原則として売却額が高くなるほど手数料も増加する点にも注意が必要です。

不動産会社によっては仲介手数料の交渉に応じてくれる場合もあるため、事前に複数社から見積もりを取っておきましょう。

なお、低廉な空き家についての詳細は、次の記事を参考にしてください。

測量費用

隣地との境界が不明確な場合や、買主から求められた場合には、土地家屋調査士による「確定測量」を行いましょう。

隣接地の所有者との立い会いや境界確認書の作成が行われるため、売却後のトラブル回避につながります。

費用は30万円以上が一般的です。

ただし、土地の形状や周囲の環境、隣地所有者の数によって費用や期間が大きく変動する点には注意しましょう。

登記費用

被相続人から名義変更をしていない場合、相続登記が必要です。

相続登記にかかる費用(登録免許税)は、以下の式で計算します。

固定資産税評価額は、毎年市長区村から送付される固定資産税の納税通知書の課税明細書に記載されています。

また、抵当権が抹消されていない場合は、抵当権抹消登記が必要です。

抵当権抹消登記にかかる費用は、不動産1件あたり1,000円です。

土地と建物に抵当権が設定されている場合は、2,000円の支払いをします。

参照元:法務局

なお、相続登記および抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合、別途費用が発生します。

司法書士への報酬として、相続登記で平均7.5万円、抵当権抹消登記で平均1.7万円もの支払いが必要です。

参照元:報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)|日本司法書士連合会

譲渡所得税

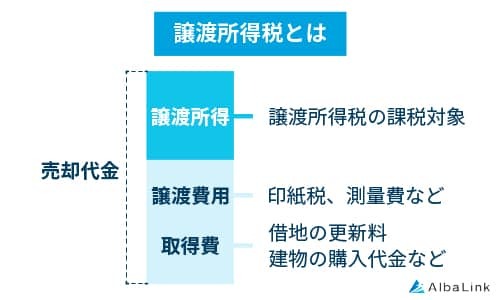

古民家を売却して利益(譲渡益)が出た場合、譲渡所得税が課される可能性があります。

譲渡所得とは「売却価格」から「取得費」「譲渡費用」を差し引いた金額のことです。利益が出た「譲渡所得」に対して「譲渡所得税」が課税されます。

一般に譲渡所得の計算式は、次のとおりです。

取得費には土地・建物の購入代金や購入時の仲介手数料などが含まれ、譲渡費用には測量費、仲介手数料、登記費用などが該当します。

譲渡所得に対して、所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得として課税されます。

譲渡所得税とは所得税・復興税特別所得税・住民税の3種類から成っており、短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率は下表のとおりです。

| 所得税 | 復興特別 所得税 |

住民税 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 (空き家の所有期間が5年以下) |

30% | 0.63% | 9% | 39.63% |

| 長期譲渡所得 (空き家の所有期間が5年超) |

15% | 0.315% | 5% | 20.315% |

長期譲渡所得のほうが税率が低いため、古民家の所有期間が長い場合には、課税面での優遇されているといえます。

ただし、課税額は売却額や取得額、適用可能な特例などによっても左右されるため、売却前にどの程度の譲渡所得税がかかるか、専門家に確認しておくとよいでしょう。

譲渡所得税の負担を減らせる3つの特例

譲渡所得税は売却額によって高額になる可能性がありますが、一定の条件を満たせば「特例」により課税額を抑えられる可能性があります。

譲渡所得税の負担を軽減できる特例として、代表的なものは下表の3つです。

| 特例の概要 | |

|---|---|

| 相続空き家の 3,000万円特別控除 |

相続した古民家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除 |

| 居住用財産の 3,000万円特別控除 (マイホーム特例) |

自身が住んでいた住宅の売却時に、最大3,000万円控除 |

| 長期譲渡所得の軽減税率 | 所有期間が10年超の住宅について、税率が14%程度まで軽減 |

参照元:国税庁HP「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

参照元:国税庁HP「No.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき」

参照元:国税庁HP「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

特例を利用するには、それぞれの適用条件を満たすだけでなく、確定申告時に必要書類を添付する必要があります。

特例を正しく活用すれば、手元に残る資金を大きく増やせるので、税務署や専門家に相談しながら、早めに準備を進めましょう。

解体・撤去・リフォーム費用

古民家をそのままの状態で売却するのが難しい場合、建物を解体して更地にするか、リフォームするかの2つの選択肢から選ぶ必要があります。

解体費用は、古民家でよく見受けられる木造の場合、1坪あたり3~4万円です。

50坪の家を解体する場合は、150万円~200万円もの解体費用が発生します。

一方、リフォームには部位ごとに以下の費用が生じます。

| リフォーム内容 | 価格帯 |

|---|---|

| 壁クロスの貼り替え | 6万円〜30万円 |

| 水回り工事(キッチンの交換) | 40万円〜80万円 |

| 耐震補強 | 20万円〜60万円 |

| 瓦屋根の交換 | 70万円〜120万円 |

| 古民家再生 | 1,200~3,000万円 |

参照元:国土交通省

どの程度リフォームするかによりますが、古民家全体を再生する場合、1,200~3,000万円もの費用の支払いが必要です。

解体とリフォーム、どちらが費用対効果に優れているかを見極める必要があります。

古民家の売却の流れ

買取の流れを事前に把握しておくと、古民家をスムーズに売却しやすくなります。

一般的な古民家売却の流れは、下表のとおりです。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 買取業者を選ぶ | 古い家の買取を得意とする不動産会社や専門業者を探す。 | ・買取実績のある業者を選ぶ ・口コミや評判をチェック ・空き家バンクの活用も検討 |

| 2. 査定を依頼する | 机上査定または訪問査定を行い、買取価格を確認する。 | ・複数社に査定を依頼し相場を把握 ・訪問査定で詳細な価格を確認 |

| 3. 買取価格の提示と交渉をする | 業者から査定結果を受け取り、条件の交渉を行う。 | ・査定の根拠を確認 ・他社との比較を行い適正価格を判断 ・リフォームや解体費用の負担について話し合う |

| 4. 売買契約を締結する | 契約内容を確認し、売買契約を結ぶ。 | ・必要書類(登記済権利証・固定資産税通知書など)を準備 ・契約条件をしっかりチェック |

| 5. 引き渡しと代金の受け取りをする | 物件の引き渡しを行い、代金を受け取る。 | ・家財道具の撤去が必要か確認 ・解体費用の負担を明確にする ・瑕疵担保責任(契約不適合責任)が免責されているか確認 |

上表の流れとポイントを参考にしながら、古い家の買取手続きを進めましょう。

売却手順の詳細については、以下の記事もぜひご参照ください。

おすすめの古民家買取業者

古民家を売却する際は、専門の買取業者に依頼することをおすすめします。

多くの不動産会社は、築年数が経過した物件の取り扱いを敬遠する傾向にあるからです。

ここでは、おすすめの古民家買取業者を3社紹介します。

アルバリンク

アルバリンクは、築古の空き家の買取に強い不動産会社です。

老朽化した空き家や雨漏り・シロアリ被害のある空き家など通常の不動産会社が敬遠しがちな物件でも買取可能です。

買取した古民家は、投資家に再販して賃貸や民泊として再利用されるため、思い入れのある家を壊さず、次の世代へとつなげられます。

また、地域の空き家問題に対して自治体と協定を結び、連携して取り組んでいます。

古民家を手放したいが、ただ壊されるのは忍びないとお考えの方は、ぜひご相談ください。

リアルエステート

リアルエステートは、古民家の買取に強い不動産会社です。

古民家物件の購入を希望する方とのつながりを築いているため、通常では売れない古民家でも売却可能です。

また、古民家再生のノウハウが充実しているので、他社では断られた物件でも高値で買取できる可能性があります。

大事な思い出がある古民家を高く手放したい方は、問い合わせしてみましょう。

アキサポ

アキサポは、空き家の買取だけでなく、相談まで幅広く対応してくれる不動産会社です。

未登記のままの物件や老朽化が進んだ物件など、買い手がつきにくい物件の買取にも積極的です。

売却までの手続きをアキサポ側がサポートしてくれるので、売主側の手間を省けます。

また、空き家の処分について、どうすればいいか分からない方向けのサービス、「空き家なんでも相談窓口」を提供しています。

古民家の取り扱いがまだ決め切れていない方は、一度相談してみるといいでしょう。

古民家売却のよくある質問5選(FAQ)

古民家の売却に関するよくある質問を5つピックアップしました。売却後の後悔を防ぐためにも、不安や不明点はなるべく解消しておきましょう。

田舎にある古民家でも売れる?

田舎の古民家も売却は可能ですが、都市部より時間がかかるケースも珍しくありません。

ただし、近年では移住希望者や古民家再生を考える買い手も増加傾向にあります。空き家バンクや自治体の支援制度を活用すれば、売却できる可能性も十分にあります。

なお、田舎の不動産は需要が限られるため、適正価格の設定や販売戦略が重要です。

地域の不動産会社や買取業者に相談し、売却プランを立てるとスムーズに進められるでしょう。

田舎の空き家売却についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

築100年以上の古民家でも売却できる?

築100年以上の古民家も売却は可能です。ただし、老朽化や耐震性の問題があるため、買い手が限られる点に注意しましょう。

特に築年数が長い物件は住宅ローンが利用しにくく、現金で一括購入できるような買い手を探す必要があります。

リノベーションを前提とした売却や、歴史的価値を活かした活用方法をアピールすると、興味を持つ買い手を見つけやすくなるのでおすすめです。

また、インスペクション(住宅診断)を行い、建物の状態を明確にすると、買主の不安を軽減できます。

老朽化した物件の売却についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

売却以外に古民家を活用する方法はある?

古民家は売却以外にも、賃貸物件や民泊、店舗、コミュニティスペースなどの活用が可能です。

特に古民家カフェや宿泊施設は、地域の観光資源として価値を高める例が多く見られます。

活用には耐震補強や改修費用が必要になる場合があるため、補助金制度の利用も検討しましょう。

古民家を放置するとどんなリスクや危険性がある?

古民家を長期間放置すると老朽化が進み、倒壊や屋根材の落下などによる近隣被害の危険があります。不法侵入や放火など、犯罪の温床となる可能性も高まるため、注意が必要です。

長期間の放置により「特定空き家」に認定されると固定資産税の軽減措置が外れ、税負担が増えるリスクもあります。

維持費や固定資産税もかかり続けるため、放置せずになるべく早く手放せるように行動しましょう。

古民家を売却するなら、買取と仲介、どちらがよい?

買取は不動産会社が直接購入するため、短期間で現金化でき、契約後のトラブルも少ない反面、価格は低くなりがちです。仲介は時間がかかりますが、市場価格に近い金額で売れる可能性があります。

安くてもスピーディに手放したいなら買取、時間がかかってもできる限り高額で売却したいなら仲介がおすすめです。売却の目的や期限に合わせて選択しましょう。

まとめ

今回は、古民家を売りたい人に向け、売却が難しい理由と後世に残せる具体的な売却方法などを解説しました。

古民家は、耐震性への不安や、買主側がローンを組めないなどの問題から、買い手が見つかりにくい可能性があります。

売却を検討する際は、以下の4つの方法の中から選ぶことをおすすめします。

- そのまま売る

- リフォームして売る

- 古民家向けのマッチングサイトを利用する

- 不動産会社に買い取ってもらう

古民家をスムーズに手放したいが、壊されるのはつらいとお考えの方は、不動産会社に買い取ってもらいましょう。

古民家を購入し、賃貸や民泊として活用したい人へと再販するため、先祖代々の家を未来へと引き継いでいけます。

アルバリンクは、古民家をはじめ築古物件、シロアリ被害のある建物など不動産会社が敬遠しがちな空き家を積極的に買い取っている不動産会社です。

空き家を賃貸や民泊として再生する不動産投資家とのネットワークを保有しているため、古民家でも再活用の可能性を見出せます。

査定・相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/