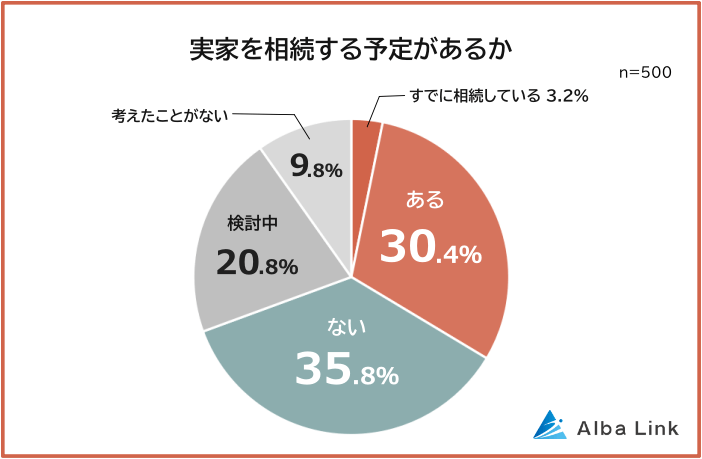

実家を相続する予定の人は30.4%

全国の男女500人に「実家を相続する予定があるか」を聞いたところ、「ある(30.4%)」と回答した人は3割程でした。

「すでに相続している(3.2%)」と合わせると33.6%で、「ない(35.8%)」とほぼ同じ程度です。

実家を相続する人としない人が、ほぼ同じ割合だとわかりました。

また「考えたことがない」と答えた人も10%近く。

20代~30代の若い世代に多いかと思いきや、50代や60代以上でも「実家の相続について考えたことがない」という人は少なくありませんでした。

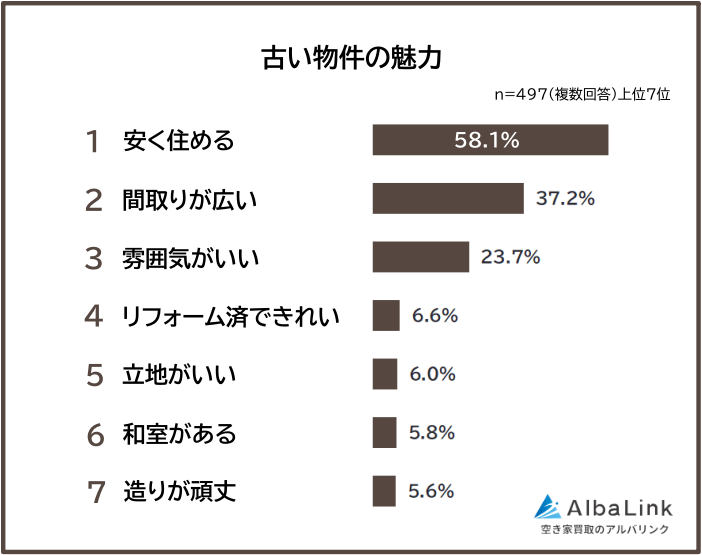

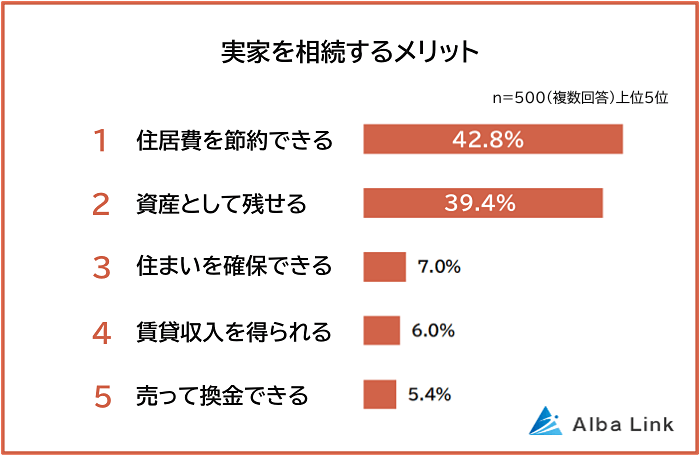

実家を相続するメリットは「住居費を節約できる」

「実家を相続するメリットは何か?」という問いの回答で最も多かったのは、「住居費を節約できる(42.8%)」でした。

僅差の2位は「資産として残せる(39.4%)」です。

実家を相続することの大きな魅力は「経済的なメリット」だとわかりました。

1位 住居費を節約できる

- ローンの支払いが終わっているので、自分の老後に毎月家賃の支払いをする必要がないこと(30代 女性)

- 築年数が浅い一戸建てを得られて、住居費がかからない(50代 女性)

1位は「住居費を節約できる」でした。

ローン完済後の実家を相続して住むのであれば、毎月の家賃支払いやローン返済に追われる必要がありません。

大きな固定費である住居費がなくなるので、生活には余裕が生まれると考えられます。

また定年後など老後の住まいにおいても、「収入が今より下がるなかで、家賃を払い続ける不安がない」という安心感は大きいものがあります。

ただローン支払いがなくても、分譲マンションであれば「修繕積立金や管理費」が毎月発生し、一戸建てでも将来のメンテナンスに向けた積立は必要です。

2位 資産として残せる

- 資産として残せることです。自宅はあるので住居としては必要ないのですが、子どもに相続して譲るのも良いかと考えてます(30代 女性)

- 資産として残して娘に譲れるため(40代 男性)

- あまり自分で労力をかけずに資産を得られる(60代以上 男性)

2位は「資産として残せる」でした。

建物は劣化しますが、土地の価値は基本的に残り続けます。

そのため自分が実家に住んで活用できるだけではなく、次世代に残せる資産になることも、実家を相続するメリットとして捉えられていました。

例えば実家とは別に自宅をもっている人なら、親から受け継いだ不動産を子どもにそのまま残せます。

また親など先代がもっていた資産を引き継げるので、自分で資産をつくるための努力が要らない点も、メリットとして捉えられています。

3位 住まいを確保できる

- 仕事をなくしても住む場所に困らないこと(30代 男性)

- 「老後に賃貸物件を借りられるか」という不安に苛まれない(30代 女性)

- 住む場所を探さなくていい。住み慣れた土地で過ごせる(50代 女性)

3位は「住まいを確保できる」でした。

賃貸に住み続けていると、「仕事を失って家賃支払いが難しくなる」「老後に賃貸契約を結びにくくなる」といったリスクが懸念されます。

しかし実家を相続すれば、生活の基盤となる住む場所の不安がなくなります。

また実家であれば、住み慣れた土地で暮らせるのもメリットです。

いざというときに帰る場所があることが、安心感になっているとわかりました。

4位 賃貸収入を得られる

- 賃貸物件や駐車場などにする場合、永続的に利益を出せる可能性があるのがメリットだと思う(20代 男性)

- 貸し出しをして、家賃収入を得られる可能性がある(30代 男性)

- 自分が住まないときは貸家や駐車場として利用するなど、収益源として考えられる(40代 女性)

「賃貸収入を得られる」が4位です。

実家を相続した場合、自分が住まない選択をしたとしても「貸す」という活用方法があります。

建物をそのまま賃貸物件として貸す方法もありますし、建物を解体して更地にし、駐車場として利用する方法も。

立地などの条件が良ければ継続的な賃貸収入を得られる可能性があり、いわゆる不労所得として家計を支える存在になり得ます。

また「住むか貸すか」という選択肢があること自体をメリットとして捉えている人もいました。

5位 売って換金できる

- 家もきれいで土地も広いので、売ってもそれなりの値段になりそう(20代 女性)

- 相続しても住む予定はないし、活用する予定もありません。売却することになり、売却額がメリットかと思います(40代 男性)

- 住まなかったとしても、売れば現金化できる(50代 女性)

5位は「売って換金できる」でした。

相続した実家に誰も住む予定がない場合でも、売却して現金化できるのは大きなメリットです。

土地や建物の状態や立地条件などによってはまとまった金額になり、老後資金や教育費などとして使えます。

ただ資産価値が見込めない家ではなかなか売却できずに困るケースもあるので、メリットとして考えられるのは「売れそうな家」に限ると言えます。

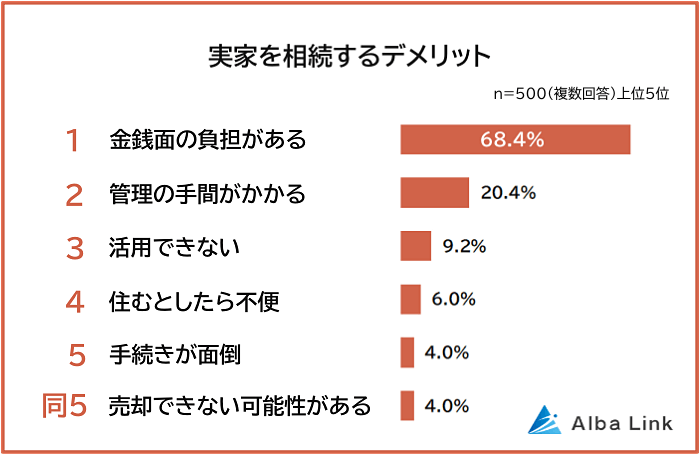

実家を相続するデメリットは「金銭面の負担がある」

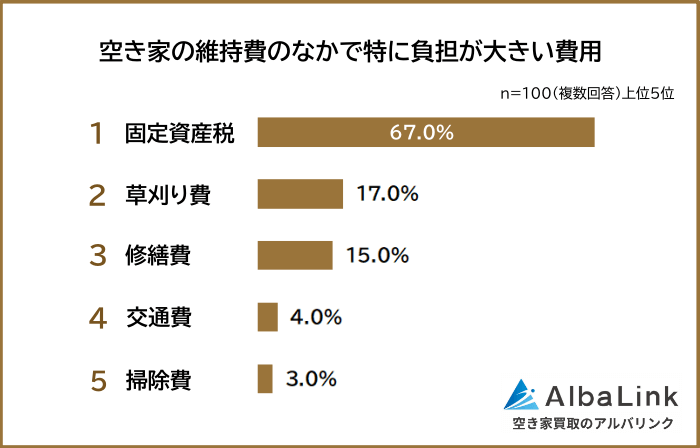

「実家を相続するデメリット」を聞いたところ、圧倒的1位は「金銭面の負担がある(68.4%)」で、70%近くの人から回答を集めました。

2位は「管理の手間がかかる(20.4%)」が続きます。

実家を相続することに対して多くの人がまず懸念しているのは、経済的な負担だとわかりました。

一方で、相続税や管理費など「出て行くお金」を心配している人も多いとわかります。

築年数・立地・ローン残債など、相続する実家の状態によって経済的なメリットとデメリットのどちらが上回るかが変わるからだと考えられます。

1位 金銭面の負担がある

- 相続税や固定資産税がかかってしまう(20代 女性)

- 固定資産税がかかるのと、家のメンテナンス費用がかかると思います(30代 女性)

- 築25年以上経っているので、今後のメンテナンスにかかる費用が読めない(50代 男性)

1位は「金銭面の負担がある」でした。

実家相続のデメリットとして最も多く挙がったのは、金銭面の負担です。

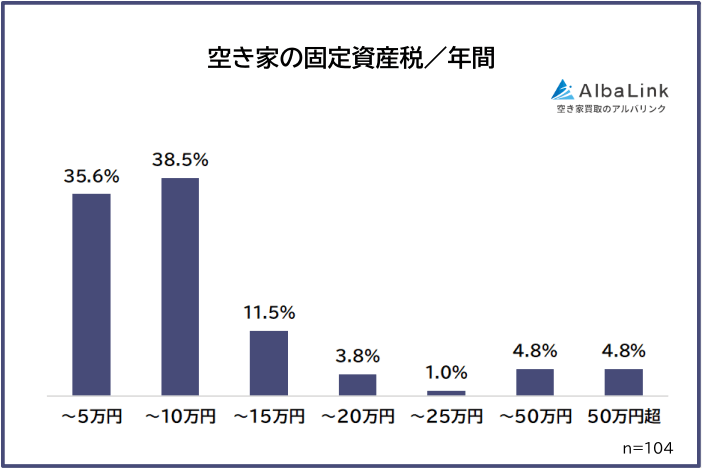

具体的には相続時にかかる「相続税」のほか、維持費としてかかる「固定資産税・都市計画税」「修繕積立金・管理費」「リフォーム費用」などが挙げられました。

固定資産税などは、実家に誰も住んでいなくても、所有していることでかかり続けます。

また築年数が経っている住宅の場合には、修繕やリフォームにかかる費用が高額になると予想されます。

2位 管理の手間がかかる

- 現在遠方に住んでいるため、管理が大変になるかもしれない(30代 女性)

- 一人っ子なので揉める相手はいませんが、家の整理整頓が大変そう(50代 女性)

- 冬は雪が降るので雪下ろしを頼む必要があり、夏の雑草処理も必要となる(60代以上 男性)

2位は「管理の手間がかかる」でした。

金銭面の次に多く挙がったのは、管理の手間に関する不安です。

住宅の手入れは大変で、「日常的な掃除」「住宅設備の点検」のほか、台風など災害への備えなどがあります。

また、庭があれば草抜き、雪の多い地方なら雪かきなども手入れのひとつです。

実家とは別に生活拠点があり、遠方に住んでいる場合には、手入れのため実家に通うこと自体が負担になります。

また年齢を重ねてくると、作業そのものが体力的に辛くなってくる可能性も考えられます。

3位 活用できない

- 固定資産税はともかく、現在の居住地からかなり遠いので自ら使うのはほぼ無理(40代 男性)

- 現在自分は実家から離れて遠方に住んでいて家もあるので、使い道に困ると思う。固定資産税がかかるのに、ただ放置になりそうで怖いです(50代 女性)

3位は「活用できない」でした。

「実家が遠方にある」「実家とは別に自分の住まいがある」などの事情から、実家を相続しても活用できないと感じる人も少なくありません。

どんなに立派な家であっても、自分の生活圏から離れている場合、実際に住むことは難しくなります。

結果として、使わないのに固定資産税などの維持費だけが発生するという状況になります。

4位 住むとしたら不便

- 場所が坂の上で周りに何もないので、生活に支障がある(20代 女性)

- 職場から遠いことと、アクセスが良くない立地にあることです(30代 女性)

- 田舎すぎて不便なところですね。車がないとどうしようもない場所ですので(50代 男性)

「住むとしたら不便」が4位です。

立地や周辺環境の問題から、「実際に住むとなると不便」という声も目立ちます。

交通アクセスが悪いなどの理由で、日常生活や通勤・通学に支障が出る立地であれば、「実家を相続しても実際には住めない」と感じてしまう人も多いと考えられます。

5位 手続きが面倒

- 書類などの資料を整えることが大変なところ(20代 女性)

- 今後家をどうするかの手続きが面倒。子どもが欲しいと言ったら継ぐかもしれないけど、可能性はゼロだと思うので(30代 女性)

- 相続税や固定資産税等の手続きがとても煩わしそうである(60代以上 男性)

5位は「手続きが面倒」でした。

「相続税や固定資産税に関する手続き」「不動産の名義変更」など、実家の相続にはさまざまな手続きがあります。

また将来的に実家を売却したり賃貸物件として活用したりするなら、不動産会社などとのやり取りも必要。

いずれも法律や不動産関連の仕事をしている人でなければ、一生に何度もやることではありません。

慣れない法律や税金などの手続きがあるので、デメリットだと感じている人も多くなりました。

同率5位 売却できない可能性がある

- 中心街から距離があるため、誰も買い手がおらず廃墟になる可能性がある(30代 女性)

- あまり良い場所ではないので、高く売却できるかわからない(40代 男性)

- 田舎の大きな一軒家で売れると思えず、固定資産税の支払いだけが発生し、ただの「負の遺産」になると思う(40代 女性)

同率5位は「売却できない可能性がある」でした。

簡単に「使わないなら、売って手放せば解決」とはいかない可能性も。

相続した実家を売りたいのに売れないと、いわゆる「負動産」を抱え込んでしまう状態になります。

売りたいのに売れないまま、維持費だけがかかり、掲載的な損失が発生する状態です。

「田舎」「古い」「被災履歴のある家」など住宅の条件が悪い場合に、デメリットを強く感じている人もいます。

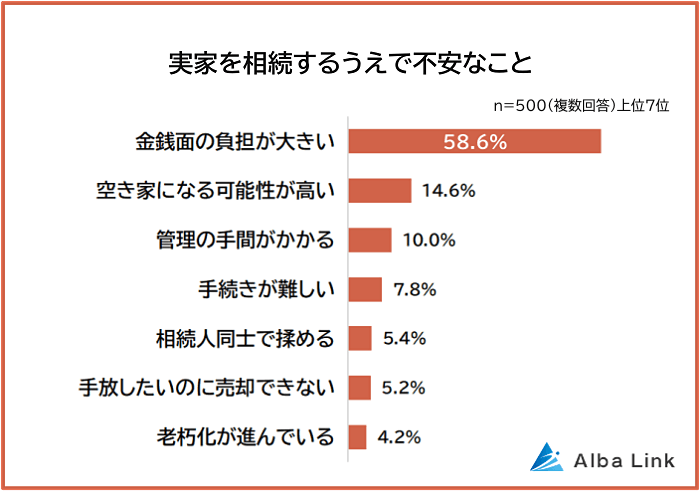

実家を相続するうえで不安なことは「金銭面の負担が大きい」

「実家を相続するうえで不安なこと」のダントツは「金銭面の負担が大きい(58.6%)」でした。

2位「空き家になる可能性が高い(14.6%)」、3位「管理の手間がかかる(10.0%)」、4位「手続きが難しい(7.8%)」が続きます。

多かったのは、やはりお金に関する不安です。

デメリットの調査でも1位だった「金銭面の負担」と重なります。

また「管理の手間」や「手続きの難しさ」といった現実的な負担が上位に挙がり、日常的な維持や法的な処理に伴う煩雑さも不安の要素になるとわかりました。

使い道のなさも不安要素で、多様な不安が挙げられています。

1位 金銭面の負担が大きい

- 固定資産税や管理費用などの金銭的負担(20代 女性)

- 固定資産税を払う必要があることと、相続時にかかる相続税が不安要素です(30代 女性)

- 相続税や処分費用がどのくらいかかるのか、不安(40代 男性)

1位は「金銭面の負担が大きい」でした。

具体的には、税金や維持費、処分費用といったお金の不安です。

相続はめったに起こるものではなく、また実家の価値や状態によってかかる費用も変わります。

「相続税や処分費用がどのくらいかかるのか」という回答からも、かかる費用がいくらかかるのか見えにくいことが、不安を強くしていることが伺えます。

実家を相続することで金銭的な負担が発生し、プラスにならない可能性がある点が、大きな不安要素となっているとわかりました。

2位 空き家になる可能性が高い

- 空き家になった場合のトラブルが怖い(20代 女性)

- すでに持ち家があり、兄が遠方なので空き家になるリスクがある(30代 女性)

- 実際空き家になり、外付けの給湯器が盗まれるなどの被害が発生し、防犯上の不安が付きまといます(40代 男性)

2位は「空き家になる可能性が高い」でした。

実家が空き家になりそうな理由としては、「相続人たちは、実家以外に家を所有している」「相続人が遠方に住んでいる」などがあります。

空き家になってしまうと、建物の劣化が進みやすくなります。

また治安や防犯面のトラブルも懸念されており、実際に空き家になった実家での盗難被害を経験した人もいました。

3位 管理の手間がかかる

- 手入れの手間。とくに庭の草むしり(30代 女性)

- 自分には大きすぎて、管理ができないことです(40代 女性)

- 家の管理が面倒で不安です(60代以上 男性)

3位は「管理の手間がかかる」でした。

庭の草むしりや広すぎる家の手入れなど、日常的な管理ができないことを不安に感じている人もいました。

手入れを怠れば劣化や近隣トラブルの原因になるからです。

しかし実家と現住所が遠かったり、相続人に体力的な制限があったりすると、手入れの頻度は下がりがちです。

「自分が手入れできなくなくなったら、どうなるのだろう」という不安も寄せられていて、管理の手間が長期的に続くことが不安の原因になっているとわかります。

4位 手続きが難しい

- 相続するときの手続きが難しそう(20代 男性)

- 相続の方法について知識がないので、勉強が必要(30代 女性)

- 相続に関して無知であること。手続きが複雑そうで、お金もかかりそう(40代 女性)

「手続きが難しい」が4位です。

相続には「不動産の名義変更」など法律関連の手続きや、「相続税の申告」など税務関連の手続きがあります。

また相続人が複数いて、みんなで実家を相続する場合には、実家をどう分けるかといった話し合いも必要です。

相続は多くの人にとって初めての経験になるので、手続きの進め方がわかりにくく、不安になるのだと考えられます。

専門家に相談する方法もありますが、専門家に相談する場合の費用が心配という声もありました。

5位 相続人同士で揉める

- 兄弟がいるので、トラブルにならず相続できるかについても不安があります(20代 女性)

- 遺産分割時に、家族間で「不動産を誰がもつか」というトラブルに発展する可能性があり、不安である(20代 男性)

- 妹が実家を「夫の家や姑から離れる息抜きの場」として利用しており、実家の取り壊しに同意するかわからない(60代以上 男性)

5位は「相続人同士で揉める」でした。

相続に関連して、親族や兄弟姉妹とのトラブルが起きるのではないかと懸念する人もいました。

実家をはじめとする不動産は、現金と違って平等な分割が難しいため、「誰がもつか」「どう活用するか」で意見が割れやすくなります。

また「実家の管理が大変なので処分してしまいたい人」と、「思い入れがあるので維持したい人」で対立することも。

対処法としては、「被相続人(親など)に方針を決めてもらう」「相続前に当事者間で話し合いを重ねる」などがあります。

6位 手放したいのに売却できない

- 田舎なので、売りたい場合に売れるのか不安(30代 女性)

- 希望の値段がつくか(50代 男性)

- 売るにしても、古い家で買い手があるのかわからないです(60代以上 男性)

6位は「手放したいのに売却できない」でした。

田舎などの需要のない地域や、古いなど条件の悪い建物では、売りたくても買い手が見つからないのではという不安も大きくなります。

売れたとしても、希望の価格で売れなかったり、売りたいタイミングで売却できなかったりすることも。

売りたいタイミングで売却できないと、払いたくない維持費がかかり続けます。

また予想より売却で得られるお金が安い場合には、売却までにかかった費用と清算して、マイナスになるかもしれません。

「売れないときに、どうしたらいいのかわからない」という不安も寄せられています。

売れないときの相談先としては、不動産の仲介や買取を扱う不動産会社などがあります。

7位 老朽化が進んでいる

- 実家の築年数による劣化が素人目線だとわからない。見た目ではわからないが、シロアリが潜んでるなど(30代 女性)

- 老朽化しているので、改築か取り壊しが必要になると思う(40代 女性)

- 家が古いので、地震があったときに壊れないかどうか。隣の家に迷惑をかけないか不安(50代 女性)

「老朽化が進んでいる」が7位です。

築年数が古くなるにつれて、家の劣化や耐震性への不安も大きくなります。

老朽化が進んでいると、売りたいときに希望の値段がつけられなかったり、相続して住み始めてから不具合を感じたりするかもしれません。

またかなり古い家の場合には、「地震などの災害に耐えられるのか」「倒壊して周囲に迷惑をかけないか」なども現実的な不安として出てきます。

老朽化が進んでいると、リフォームにコストがかかって金銭面の負担につながり、管理の手間も増大。

つまり古い家ほど、相続にまつわる不安が大きくなりやすいと考えられます。

まとめ

実家の相続には「自分で住むなら家賃がかからない」「資産として残したり、活用したりできる」といったメリットがあります。

一方で「固定資産税や修繕費の負担が大きい」「空き家になってしまったら、管理が大変」といったデメリットも。

デメリットは実家相続に対する不安にもつながっています。

ただ全体的な傾向として、「新しい」「立地がいい」など資産価値が見込まれる実家の相続は、プラスに感じている人が多くなりました。

また、自分自身が実家暮らしで、ずっと実家・地元で暮らしたいという場合にも、住み続けられる実家を相続することは、プラスに捉えられています。

実家の状況や相続人のライフスタイルによって、実家の相続に関するメリット・デメリットの捉え方は大きく変わってくることがわかりました。

実家の相続は、「いいことしかない」あるいは「悪いことしかない」というものではありません。

今回のアンケートが、実家の相続について悩む人にとって、自分と実家の状況を総合的に判断するための材料になれば幸いです。