親の死後、家の処分前に発生する費用

親の死後に家を処分する前には、さまざまな費用が発生することをあらかじめ理解しておくことが大切です。

代表的な3つの費用を紹介します。

親の死後にスムーズな家の処分を行うためには、家の処分前にかかる費用を理解したうえで、計画的に行動することが重要です。

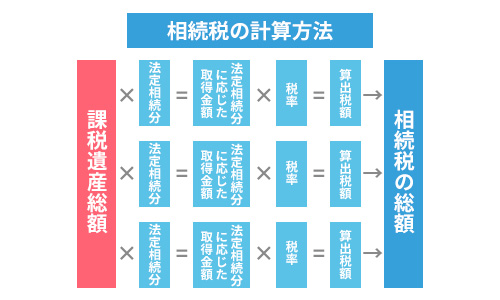

相続税

親名義の家を相続する際、まず発生する費用は相続税です。

相続税は現金、土地や建物などの課税遺産総額に、一定の税率をかけて算出されます。

財産の総額に応じて課税されるため、基礎控除額を上回る財産を持っている場合は、課税対象となる可能性があります。

参照元:政府広報オンライン

また、申告期限は相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡した日)から10か月以内と定められており、その期間内に財産評価・申告・納税を完了しなければなりません。

相続税は財産の額、相続人の人数、住宅が「小規模宅地等の特例」の条件を満たしているかどうかで変わってくるため、税理士に相談しながら手続きを進めていきましょう。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅として使用していた宅地に対して、一定の面積まで相続税の評価額を減額する制度です。

相続対象の宅地が「居住の用地に該当している宅地」のみで、相続人が同居している親族や、一定の要件を満たした者である場合は、330㎡の面積まで80%の減額が可能です。

相続登記費用

親の死後に家を処分するには、まず相続登記が必要です。

相続登記とは、法務局に対して不動産の名義を相続人に変更する手続きです。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に行わなければいけません。

2024年4月から義務化されるようになった制度です。

参照元:法務局

相続登記にかかる主な費用は、登録免許税と司法書士への依頼費用です。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に基づき計算され、税率は0.4%です。

登録免許税額 = 固定資産税の評価額(課税価格)× 税率0.4%

参照元:前橋地方法務局

例えば、評価額が2000万円の不動産を登記する場合、登録免許税は8万円です。

また、相続登記を司法書士に依頼した場合、司法書士への報酬が必要になります。

司法書士の報酬の相場は5万~12万円程度ですが、依頼内容により異なる場合があるので、依頼する前に確認しましょう。

参照元:日本司法書士会連合会

相続登記が完了していないと名義が親のままになっているので、家を売買契約したり、賃貸に出すことはできません。

実際、相続登記が未了のまま放置されると、不動産が「共有状態」となり、将来の売却や分割が困難になるケースもあるため、早めに相続登記の手続きを進めましょう。

相続登記の詳しい手続き方法について、詳しくはこちらで紹介しています。

維持管理費用

家を相続したあとすぐに売却や活用を決められない場合、家を維持するための「維持管理費用」が発生します。

維持管理費用は、以下のような費用がかかります。物件の規模や地域によって異なりますが、実際に住んでいなくても年間30万円以上の維持費がかかる可能性があります。

維持管理費用の主な例は、以下のとおりです。

| 項目 | 年間の費用の目安 |

|---|---|

| 固定資産税 | 10万円〜20万円 |

| 火災保険 | 1万円〜6万円 |

| 電気・水道・ガスなどの基本料金 | 5万円〜7万円 |

| 管理・清掃・草刈りなどの維持管理費 | 10万円 |

| 管理委託費 | 6万円〜20万円 |

| 合計 | 32万円〜 |

処分に時間がかかると負担が大きくなるため、放置せずに早期対応することが、経済的にも精神的にも大きなメリットとなります。

空き家の維持費について、詳しくはこちらで紹介しています。

親の死後、なるべく家の維持費をかけずに処分をしたい場合は、買取専門業者への売却がおすすめです。

業者が直接買い取るため、仲介の売却に比べると時間をかけずに売却できます。

弊社アルバリンクは、弁護士や司法書士、税理士と提携している不動産買取会社です。

複雑な相続手続きと家の売却を合わせて行えるため、よりスピーディーに家の処分を進めることができるでしょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

家の処分準備にかかる費用

親の死後、実家などの不動産を処分する際は、売却する前段階でも「準備費用」が発生します。

家の処分準備にかかわる5種類の費用を紹介します。

これらは意外と高額になるケースもあるため、費用の内訳や金額の目安を事前に把握しておくことが重要です。

準備段階で費用が発生することを想定し、相場や必要条件を調査しながら、余裕を持った資金計画を立てましょう。

複数業者に見積もりを取り、比較検討することで、費用を抑えることも可能です。

買取業者によっては、買取後に業者側で遺品整理やハウスクリーニングを行ってくれるところもあります。

弊社アルバリンクは「物件をそのままの状態で買取」を行なっている買取専門業者です。売却のための準備費用を用意したり、遺品整理の手間をかけたりせずに家を処分できるでしょう。

査定や相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

土地の測量費用

不動産を売却する際、特に土地付きの住宅では「測量費用」が必要になることがあります。

測量とは、土地の正確な面積や境界を明確にするための調査で、買主からの要請や不動産会社からの指示で実施され、土地家屋調査士に依頼することが一般的です。

土地の測量費用は場所や事務所により異なりますが、10~50万円が相場です。日本土地家屋調査士会連合会が発行している「土地家屋調査士報酬ガイド」から、おおよその報酬額の目安を知ることができます。

測量を怠ると、売買契約時に隣地との境界問題やトラブルに発展する可能性があり、最悪の場合は売却そのものがストップしてしまいます。

そのため、土地を含む家の処分を検討しているなら、早めに不動産会社に相談し、必要な測量の有無を確認するのが得策です。

遺品整理やごみ処分費用

家の処分を行うにあたって避けて通れないのが、遺品整理や不用品の処分です。

家具や不用品が多いと、遺品整理や不用品の処分費用は高くなります。

参考として、以下に、一般的な間取りごとの費用目安を紹介します。

| 間取り | 費用目安 |

|---|---|

| 1R・1K | 3万~8万円 |

| 2LDK | 12万~30万円 |

| 3LDK | 17万円~50万円 |

| 4LDK以上 | 22万円~60万円 |

自分で処分を行えば費用を抑えられる可能性はありますが、手間や労力と費用のバランスを考えてどのように進めるか判断しましょう。

遺品整理費用の目安について、詳しくはこちらで紹介しています。

ホームインスペクションや耐震診断費用

親の死後、実家の処分を検討する際に重要なのが「ホームインスペクション(住宅診断)」や「耐震診断」です。

これらは不動産の売却前に建物の状態を把握し、買主に信頼性を示すうえで非常に有効な手段です。

たとえば、築年数が古い住宅を売却しようとする場合、買い手側は老朽化や地震への不安を抱くことが多いため、事前に診断を受けておくことで、不動産会社を通じた査定額の向上や売買契約の円滑化につながります。

ホームインスペクションと耐震診断の費用の目安を紹介します。

| 診断名 | 価格帯 |

|---|---|

| ホームインスペクション | 5万円〜13万円 |

| 耐震診断(木造住宅・延床面積120㎡の場合) | 60万円〜100万円 |

ただし、建物の状態や構造、使用されている木材や土壁、検査したい内容によって価格が変わるので、注意が必要です。

家の価値を明確に示すためにも、診断の依頼は積極的に検討すべき選択肢です。

ハウスクリーニングや修繕費用

実家を売却する前に「ハウスクリーニング」や「修繕」を行うことは、買い手に良い印象を与えるうえで非常に重要です。

空き家となってから時間が経過している住宅は、ホコリ・カビ・虫害などが発生しやすく、放置すると物件の価値を下げてしまいます。

ハウスクリーニングにかかる費用は、間取りや家の状況によりますが、一戸建てで5万円〜10万円と言われています。

さらに、水回りの修繕や壁紙・床のリフォームを行うと、負担が大きくなりますが、その分、買主の印象がよくなるでしょう。

ハウスクリーニングや修繕が行き届いた家は価値が高くなり、売却価格の底上げや早期成約につながる可能性があります。

土地として売却する場合は解体費用

親の死後、家を「土地」として売却する場合、建物を解体して更地にする必要があります。

家が老朽化していたり、買主が建物に価値を見出していないケースでは、解体して土地として売却する方がスムーズに売れる可能性があります。

1坪あたりの解体費用の目安を紹介します。

| 構造 | 平均の解体費用 |

|---|---|

| 木造 | 90万~120万円 |

| 鉄骨造 | 120万~180万円 |

| 鉄筋コンクリート(RC)造 | 150万~240万円 |

木造とくらべ、鉄骨造や鉄筋コンクリート造はより頑丈な構造のため、重機や専門技術が必要となり解体費用は高くなります。

さらに、解体後の整地費用や廃材の処分費、場合によってはアスベスト調査費なども加わるため、解体費用はさらにかかる場合があります。

アスベストとは、過去に家の断熱や吸音材として使われており、吸い込むと肺がんを起こす可能性がある素材です。アスベストの撤去には、作業員や周辺環境を守るため、特別な手順で撤去を行うように定められています。

参照元:厚生労働省

また、解体によって、固定資産税の特例が適用されなくなる可能性もあるため、注意が必要です。

家の解体について、詳しくはこちらで紹介しています。

「家の築年数が経っているから、解体しないと売れないかも」とお考えの方は、買取専門業者への売却がおすすめです。

弊社アルバリンクは建物や家具がそのままの状態でも物件を買取しているため、家を解体する手間や時間をかけずに売却できる可能性があります。

査定は無料なので、お気軽にご相談ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

家を売却する際にかかる費用

親の死後に実家を売却する場合、「査定金額がそのまま手元に入る」と期待していると後悔することがあります。

不動産の売却にはさまざまな費用が発生するからです。

代表的なものを3つ紹介します。

そのため、家を売却する際は、単に「いくらで売れるか」だけでなく、「いくらの費用がかかるか」を把握してから実際に売却を進めていくことがおすすめです。

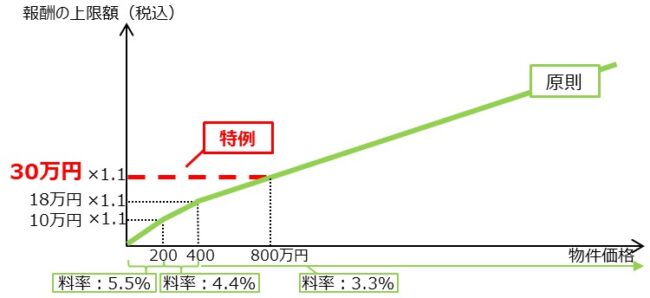

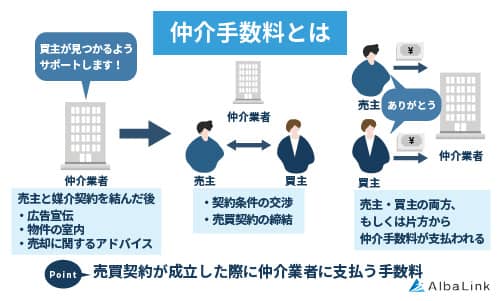

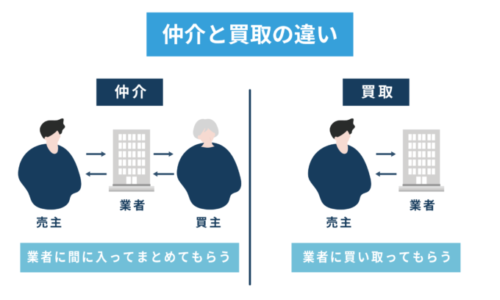

仲介手数料

家を不動産会社に依頼して売却する際には、「仲介手数料」が発生します。

仲介手数料は売買契約が成立した際に仲介業者へ支払う報酬で、法律により上限が定められています。

| 物件価格 | 手数料率 |

|---|---|

| 200万円以下 | 5,5% |

| 200万円超~400万円以下 | 4.4% |

| 400万円超 | 3.3% |

参照元:国土交通省

また、仲介手数料には特例が設けられており、物件価格が800万円以下の場合では、報酬の上限額が「30万円+消費税」に引き上げられています。

引用元:国土交通省

仲介手数料は売却における重要なコストの一つなので、しっかりと確認しておきましょう。

印紙税

売買契約書を取り交わす際にかかるのが「印紙税」です。

郵便局や法務局で金額に合わせた収入印紙を購入し、契約書に貼ります。

印紙税の納付は法律上義務付けられており、納付を怠ると過少申告加算税などのペナルティが発生するリスクもがあるため、注意が必要です。

印紙税の額は、家の売却金額によって変わります。令和9年3月31日までの間に作成された契約書は軽減税率(下の表の太字部分)が適用されます。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超~100万円以下 | 千円 | 500円 |

| 100万円超~500万円以下 | 2千円 | 千円 |

| 500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |

| 1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

参照元:国税庁

不要なトラブルを防ぐためにも、契約時にはしっかりと内容を確認しましょう。

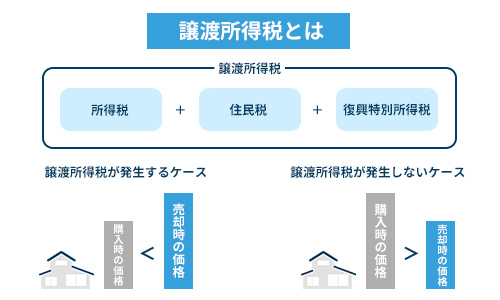

譲渡所得税

親の家を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」が課税される可能性があります。

譲渡所得税は、以下の式で計算します。

譲渡所得税額=譲渡所得(不動産売却金額-取得費-譲渡費用-特別控除)×税率

参照元:国税庁|No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

譲渡所得に対する税率は、不動産をどれだけの期間所有していたかによって異なり、以下のように区分されます。

| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |

|---|---|---|---|---|

| 5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |

| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |

また、相続によって取得した家の場合、「取得費加算の特例」や「3,000万円特別控除」などの軽減措置が適用できる場合もあります。これらを適用すれば、税額を大幅に減らせる可能性があります。

確定申告の際には、取得費の証明書類なども必要になるため、売却前に準備を整えることが大切です。 場合によっては、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

自治体によっては、実家を売却する際に、活用できる税制優遇措置があります。

詳しくはこちらで紹介しています。

親の死後、家を売却するまでの流れ

親が亡くなった後に実家を売却するには、いくつかの手続きを経る必要があります。

「家を売却するまでの流れ」を簡単に紹介します。

- 相場を調べる

- 不動産業者へ見積もり査定依頼を出す

- 不動産業者が販促活動を行う(仲介の場合)

- 買い手が決まったら売買契約を結ぶ

- 売却金を決済して家を引き渡す

家の売却は高額なやりとりとなるため、契約を結んだり、引き渡しに登記手続きが必要であったりと、思っていたより時間がかかるケースもあります。

放置せず早めに動き出すことが、精神的・金銭的な負担を軽減する鍵となります。

大まかな流れを把握してから、不動産業者に査定を依頼すると自分のペースで売却を進めることができるでしょう。

家を売却する流れについて、詳しくはこちらで紹介しています。

親の死後に家を処分する4つの方法

親の死後に残された実家や空き家の処分には、さまざまな方法があります。主な方法を4つ紹介します。

冷静な判断と情報収集に基づき、適切な方法を選ぶことが、後悔のない相続処理への第一歩となります。

仲介業者に依頼して売却する

親の死後に家を処分する際、もっとも一般的な方法の一つが「仲介業者に依頼して売却する」ことです。

不動産会社を通じて売却すれば、広く買主を募集でき、相場に近い価格での売却が期待できます。

ただし、仲介の売却は「物件を欲しいと思っている個人」が見つからないと成立しないので、売却まで時間がかかる傾向にあります。

また、住宅の内見の対応や、リフォームやハウスクリーニングといった事前対応も必要になるケースもあるため、費用や時間がかかる点には注意が必要です。

家が築20年以内の築浅、立地のよい場所にあったり、売却に時間や手間をかけられる人に向いている方法です。

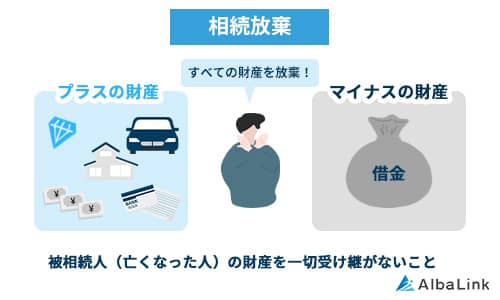

相続放棄する

親の家を相続せず「相続放棄」するという選択も、処分の一つとして有効です。

相続放棄をすれば、家だけでなく他の資産や負債も一切引き継がないことになります。

借金が多すぎて負担になる、家の管理が難しい、解体費用が高額になるなど、維持費用やリスクが大きい場合には、相続放棄を検討する価値があります。

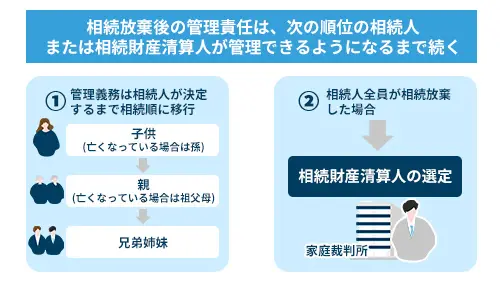

しかし、相続放棄をしても当面の間は家の管理責任が続く点には注意が必要です。

相続放棄しても、家の管理は次の順位の相続人が行うことになります。

相続人全員が相続放棄した場合に相続財産清算人が行うことになりますが、相続財産清算人が選定されるまでには時間がかかるため、その間の家の管理を相続人が行っています。

また、相続放棄は、相続開始を知ってから家庭裁判所に対して「3か月以内」に申述しなければならないという期限があるため、迅速な判断が必要です。

相続放棄を選ぶ際は、司法書士など専門家に相談し、リスクと影響を十分に理解したうえで決断することが大切です。

相続放棄について、詳しくはこちらで紹介しています。

自治体へ寄付する

親の死後に実家の処分方法に悩んでいる場合、「自治体へ寄付する」という選択肢もあります。

寄付することで固定資産税や管理責任から解放されるというメリットがあります。

ただし、実際には「自治体が寄付を受け入れる条件」は厳しく、利用目的がある土地や建物に限られるなど、すべての物件が対象になるわけではありません。

また、自治体への寄付は無料でできるわけではなく、測量や登記の変更、建物の解体費用は自己負担となる場合もあります。

そのため、費用対効果を十分に比較したうえで検討する必要があります。

事前に都道府県や市町村へ相談し、必要な書類や手続き、対応可能なケースを確認することが重要です。

自治体に寄付する場合の注意点について、詳しくはこちらで紹介しています。

買取業者に直接売却する

なるべく早く家を処分したい場合は、「買取業者に直接売却する」方法は非常に有効です。

不動産仲介とは異なり、買主を探す手間がなく、条件さえ合えば短期間で現金化につながるメリットがあります。

買取の場合、査定価格は市場価格よりも低くなる傾向がありますが、仲介手数料がかからないことや、修繕やクリーニングなどの事前対応が不要になるため、結果的にトータルでの負担が軽減される可能性もあります。

また「訳あり物件」や「老朽化物件」など、一般的には売りにくい不動産でも、買取業者なら対応してくれるケースが多いです。

早く家を売却したい、手間をかけたくない人におすすめの方法です。

弊社アルバリンクは、「訳あり物件」や「老朽化物件」を重点的に買取している買取専門業者です。

査定は無料なので、お気軽にご相談ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

処分するなら買取業者がおすすめな4つの理由

家を処分する際、仲介よりも「買取業者に依頼する」ほうが適しているケースは少なくありません。

家を処分するなら買取業者がおすすめの理由は、以下の4つです。

1ヶ月以内の短期間で現金化できる

実家をできるだけ早く現金化したいと考える相続人も少なくありません。そんなときは「買取業者による直接売却」が最適です。

査定から契約、決済までのスピードが非常に早く、条件が整えば1ヶ月以内での現金化ができるケースもあります。

これは、買取業者が物件を直接買い取るため、買い主を探したり物件を引き渡したりする時間を短縮できるためです。

物件は、引き渡すまでに固定資産税、管理費、清掃費用といったコストがかかり続けますが、買取であればそうした維持費の発生を抑えられる点も大きなメリットです。

スピードと確実性を重視するなら、短期間で完了する買取業者への依頼が最適解となります。

遺品整理不要でそのまま売却できる業者もある

親の死後、実家の処分で多くの相続人が悩むのが「遺品整理」です。

たとえば、遠方に住んでいて頻繁に実家に通えない状態であったり、高齢の相続人にとっては、遺品整理の作業は大きな負担です。手間だけでなく、処分費用がかかるケースもあります。

しかし、買取業者によっては遺品整理をせずに、そのままの状態で売却できる場合もあります。これにより、時間と労力をかけずに家の売却を進めることが可能になります。

「早く処分したい」「片付けが難しい」といった状況では、遺品整理不要の買取サービスは非常に便利です。

契約不適合責任を免除できる

不動産を売却する際に気をつけたいのが「契約不適合責任」です。

契約不適合責任とは、売却後に買主から「雨漏りがあった」「シロアリの被害があった」といった不具合の指摘を受けた場合、売主が修理や損害賠償を行うなど、一定の責任を負う制度です。

参照元:東京都

ただし、買取業者への売却であれば、この責任を免除できるケースがあります。

たとえば、老朽化が進んだ住宅を売却する場合、売主は建物の状況をすべて把握できていないことも多く、見落としによるトラブルが発生しがちです。

こうした状況で個人の買主に売ると、後日トラブルに発展するリスクがあります。

一方、買取業者との契約では、契約時に「契約不適合責任を免除する」旨を明記できるため、売却後のリスクを回避できます。

万が一、売却後に隠れた欠陥が見つかっても、追加費用や修繕の請求をされる心配がありません。特に遠方に住んでいる、または時間的余裕がない方には安心できる仕組みです。

弁護士や司法書士と提携している場合は相続の相談もできる

親の死亡後、家の処分を進めるうえで避けて通れないのが「相続の問題」です。相続登記、遺産分割協議、税金の申告など、法的な手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。

弁護士や司法書士と提携している不動産会社や買取業者を選ぶと、相続手続きから家の売却までスムーズに進めることができます。

たとえば、複数の相続人がいる場合や、遺言書の内容に争いがあるケースでは、法律の専門家によるサポートが不可欠です。司法書士が相続登記を代理で行ってくれることで、スムーズに不動産の名義変更が完了し、売却活動をすぐに始められます。

また、弁護士と連携している業者であれば、遺産分割や相続放棄に関するアドバイスも受けられます。

相続と売却を一括で相談・対応できる窓口を選ぶことで、無駄な時間や費用を削減し、よりスムーズな不動産処分が実現します。

売却の見積もりと同時に、法的な相談も受け付けている業者に依頼するのがおすすめです。

実家を放置することで生じる3つのリスク

親の死後、実家をそのまま放置しておくと、予想以上に深刻な問題が発生する可能性があります。

実家に誰も住まない場合は、空き家となります。

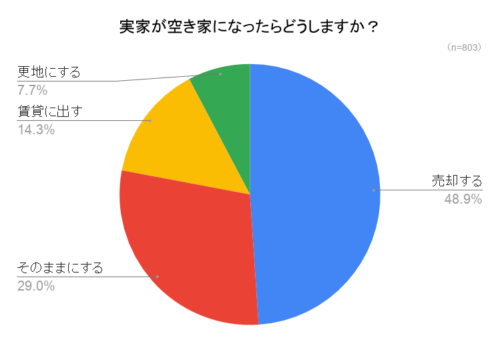

弊社で「実家が空き家になったらどうしますか?」とアンケート調査を行ったところ、48.9%が「売却する」を選んでいました。

実家に思い入れがあっても、今後住む予定が決まっていない場合はそのままにするのではなく、売却して現金を得た方が今後のためによい、と考えている方もいらっしゃいました。

一方で、29.0%の方が実家を「そのままにする」を選んでいました。アンケートでは「解体に費用がかかる」「思い入れがあって手放しづらい」と理由が挙げられていましたが、実家は放置するとリスクがあります。

実家を放置すると起きる3つのリスクを紹介します。

放置することで損失が広がる前に、早めの行動を取りましょう。

資産価値の下落と税金負担の増加

実家を放置すると、資産としての価値が下がるだけでなく、固定資産税や都市計画税などの税負担が増えるというデメリットがあります。

時間が経てば経つほど、建物の劣化が進み、売却価格にも大きく影響します。

このようなリスクを避けるためには、早めに不動産会社へ査定を依頼し、物件の価値や適切な処分方法を把握することが重要です。

修繕やリフォームによって資産価値を維持できる場合もありますが、それには別途費用が発生します。

不要な出費と価値低下を防ぐには、放置せずに活用や売却を早期に検討することが基本です。

犯罪リスクや近隣トラブルの可能性

空き家を放置して、外観が荒れた家は周囲に迷惑をかけ、地域全体の治安や景観にも悪影響を及ぼします。

下記2つの例は、犯罪リスクや近隣トラブルが起きるパターンです。

- 庭や敷地内の草木が伸びたまま放置:近隣に迷惑がかかる

- 管理が行き届いていない:不法侵入や放火、不法投棄の犯罪リスクが上昇

一度こうした問題が発生すると、修復や清掃、行政対応に費用と時間がかかり、精神的な負担も大きくなります。不動産会社や空き家管理業者に定期的な巡回・管理を依頼する方法もありますが、継続的なコストがかかる点には注意が必要です。

トラブルを未然に防ぐためにも、実家を長期間放置するのは避け、早めに売却・活用・管理の選択肢を検討すべきです。

「特定空き家」指定による行政指導

実家を放置していると、自治体から「特定空き家」に指定され、行政指導を受けるリスクがあります。

特定空き家とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態になっている空き家のことです。

参照元:e-Gov法令検索

これは2015年施行の「空家等対策特別措置法」に基づく措置で、対応を怠ると勧告・命令・強制執行まで発展する可能性があります。

たとえば、屋根が崩れ落ちそうな状態や、雑草・樹木が隣地に越境しているような物件は、行政から改善指導が入ります。

それでも改善が見られず「特定空き家」と認定されてしまうと、住宅用地特例の適用が外れ、固定資産税が最大6倍になることもあります。

さらに放置を続けると、自治体が強制的に解体を行い、高額な解体費が請求される可能性があります。

特定空き家への指定を避けるには、建物の定期的な管理や、早期の売却・解体などの処分を検討することが必要です。

特定空き家に指定されるまでの流れや注意点については、こちらで詳しく紹介しています。

親の死後、家の処分はアルバリンクに相談しよう

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、家具がそのままの家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

これまでに、築年数が経過した住宅や劣化が進んでいる空き家など、需要がないと思われる物件でも積極的に買い取ってきた実績があります。

司法書士や弁護士と提携しているため、複雑な相続手続きと家の処分をまとめて行えます。

全国の住宅に関する買取実績を紹介します。

- 岩手県北上市:築年数31.2年の共有持分戸建

- 静岡県熱海市:築年数50.1年の再建築不可戸建

- 島根県出雲市:築年数39.9年の空き家戸建

親の死後、家の処分について悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

親の死後に家を処分するには、相続税や登記費用、維持管理費、さらには測量や遺品整理、解体など、多くの費用がかかります。

こうした負担は、遺族にとって精神的にも経済的にも大きな悩みとなります。

家をそのままにし続けても維持管理費がかかり続けるため、住む予定がない場合は不動産の売却は有効な解決策です。

ただし、不動産の売却には仲介手数料が発生し、売却までに時間がかかるケースもあります。

こうしたリスクを回避するには、専門の買取業者に直接売却する方法が有効です。

買取業者なら、直接物件を買い取るため仲介業者と比べると短期間で現金化につながる可能性があります。遺品整理や修繕も不要なケースが多く、契約不適合責任も免除されやすいため、安心して任せられます。

その中でも「アルバリンク」は、多くの空き家や相続不動産の買取実績があり、弁護士や司法書士と連携しているため、複雑な手続きにも対応できます。

親の死後、家の処分にお悩みの方は、ぜひアルバリンクに相談を検討してみてください。

スムーズな家の処分に向けて、サポートします。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/ 電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-672-343