亡くなった祖母の家に孫が住むことは可能か?

孫が祖母の家に住む際は、相続や贈与、遺言の有無を確認し、正当な手続きを経て名義変更を行うことが不可欠です。

以下の3つを詳しく説明します。

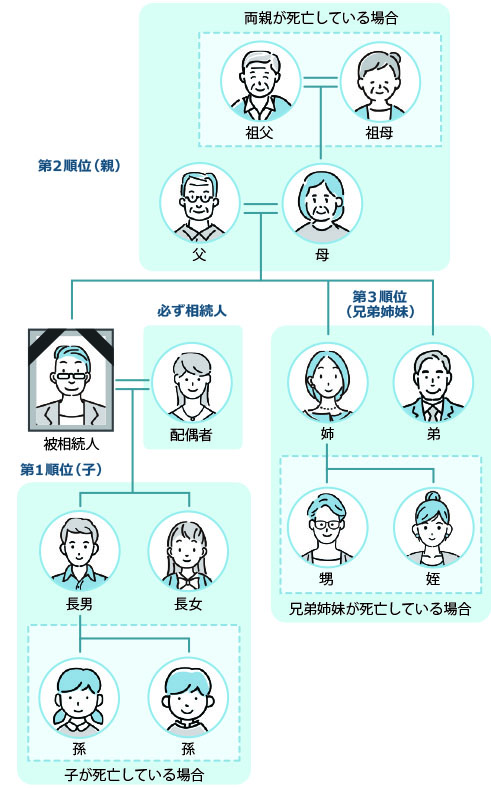

孫は原則として相続人ではない

結論から言えば、孫は原則として亡くなった祖母の相続人にはなりません。

なぜなら、民法では直系卑属である子ども(つまり孫の親)が存命である場合、孫は相続権を持たないからです。

孫が相続するには特定の条件が必要となり、通常は子ども(孫の親)が優先されます。

例えば、祖母が亡くなった際に祖母の子ども(孫の親)が生きている場合、孫の親が法定相続人となり、不動産や土地などの遺産を相続することになります。

孫が直接相続人となるのは例外であることを理解しておきましょう。

代襲相続が適用されるケース

孫が祖母の財産を相続できるケースとして、代襲相続があります。

代襲相続とは、被相続人にあたる亡くなった方(この場合は祖母)の子ども、つまり孫の親が祖母よりも先に死亡していた場合に、代わって孫が相続権を持つ制度です。

参照元:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】

たとえば、母方の祖母が亡くなったケースで、祖母の娘、つまり孫の母親が祖母よりも前に亡くなっていた場合、孫が代襲相続によって家や土地などの不動産を受け継ぐことが可能になります。

これにより名義変更や登記が行えるようになります。

ただし、他の相続人(孫の兄弟姉妹やおじ・おばなど)との遺産分割協議が必要になる可能性があるため、事前に関係者全員としっかりと話し合うことが大切です。

祖母の遺言がある場合の対応

祖母が遺言書を残している場合、孫が家に住むための道が開ける可能性があります。

なぜなら、遺言書に「自宅を〇〇(孫の名前)に遺贈する」といった内容が明記されていれば、それに従って名義変更を進めることができるからです。

祖母が公正役場で公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言書を作成し、孫に住宅の所有権を遺す旨を記載していれば、その内容に基づいて不動産登記を変更することが可能です。

参照元:日本公証人連合会

ただし、遺留分に注意が必要で、他の相続人(孫の兄弟姉妹やおじ・おばなど)から遺留分侵害額請求がされるリスクもあります。

遺言書に基づく遺贈と名義変更を円滑に行うためには、司法書士や弁護士といった専門家のサポートを受けるのが安心です。

参照元:エンディングノート~あなたに届け、わたしの想い – 法務局

亡くなった祖母の家に孫が住む場合の名義変更の方法と流れ

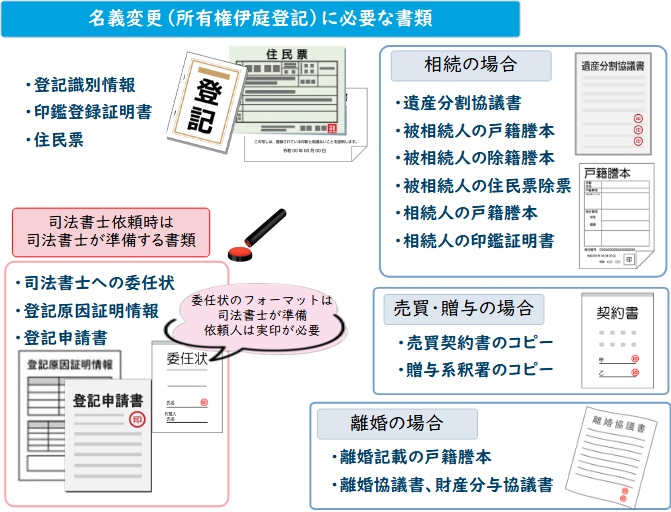

亡くなった祖母の家に孫が住むためには、不動産の「名義変更」が必要です。

固定資産税の納税やリフォームなど、住まいに関わるさまざまな対応が可能になるため、下記の2点を確認して、正しい流れで進めてください。

親が相続後に孫へ名義を変更する方法

祖母の家を孫が使いたい場合、まず祖母の子ども(孫の親)が相続し、その後名義変更する方法が現実的です。

この方法では、まず祖母から親へ不動産の名義変更を行い、その後、孫に対して贈与や売買といった形式で所有権を移転します。

贈与する場合、親が家を相続したあとで、孫に「贈与契約書」を作成し、不動産登記を変更すれば名義変更は完了します。

贈与契約とは、財産を与える側(贈与者)が財産をもらう側(受贈者)に対して、無償で財産を与える契約で、民法549条で定められています。

参照元:e-GOV法令検索 民法549条

ただし、贈与税や登録免許税といった税金が発生するため、費用面の検討も必要です。

この方法のメリットは、親族内で話し合いを重ねながら段階的に名義を移行できることです。

贈与契約は口頭でも成立しますが、実務上は必ず書面で契約内容を残しておくべきです。

贈与契約書があることで「本当に贈与が行われたのか」という点について、客観的な証拠として機能します。

書面のない贈与契約は履行前であれば撤回できてしまうため、トラブル回避の観点からも贈与契約書を作成しましょう。

参照元:e-GOV法令検索 民法550条

親族間の口約束は後々「そんな話はしていない」と否定されるリスクがあり、文書があればそのリスクを大幅に減らすことができます。

また、不動産の名義変更手続きにおいては、登記所に提出する書類の一つとして贈与契約書が必要になる場合があります。

さらに、税務上のトラブルを防ぐうえでも贈与契約書は重要です。

贈与税の対象となる場合、契約書によって贈与の時期や内容、合意の意思が明確になっていれば、税務署から調査を受けた際にもきちんと説明できます。

祖母から親への相続登記(名義変更)に関して以下の記事で解説しているので、確認してみてください。