地主から立ち退きを迫られた際にまずやるべきこと

借地権付きの建物で地主から立ち退きを求められた場合、慌てず冷静に対処することが重要です。

借地借家法により借地人は保護されているため、地主の一方的な要求に即座に応じる必要はありません。

具体的には以下の3つを確認し、適切に対処しましょう。

それぞれ詳しく解説します。

立ち退き要求に「正当事由」があるかを確認する

地主が契約の更新を拒絶したり、借地契約の解約を申し入れたりするためには「正当事由」が必要とされています。

この「正当事由」の判断には、以下のような要素が総合的に考慮されます。

- 地主および借地人が土地の使用を必要とする事情

- 借地に関する従前の経過

- 土地の利用状況

- 立ち退き料の提供の申し出

地主が自己使用のために土地を必要とする明確な理由がある場合や、都市計画に基づく再開発事業などの公共性の高い目的がある場合に正当事由が認められる可能性があります。

一方で、単に「土地を売りたい」「賃料を上げたい」といった経済的理由だけでは、正当事由として認められないケースがほとんどです。

地主の一方的な要求だけであれば、すぐに法的な強制力を持つわけではなく、借地人は借地借家法によって保護されており、交渉の余地が大いにあります。

借地権契約の内容を確認する

立ち退き要求を受けた際は、現在の借地権契約の内容を確認しましょう。

具体的には、以下のような契約内容を把握し、地主の要求が契約に基づくものかを判断します。

- 契約期間(定期借地権か普通借地権か)

- 地代の金額と支払い条件

- 契約更新に関する条項

- 建物譲渡や転売に関する制限事項

- 契約解除の条件

特に重要なのは、契約期間の確認です。

普通借地権の場合は30年以上の期間が設定され、原則として契約の更新が可能です。

一方、定期借地権の場合は契約期間満了とともに確定的に契約が終了します。

また、地代の滞納がないか、契約条件に違反していることがないかも併せて確認しましょう。

契約違反があると、地主側の正当事由が認められやすくなる可能性があります。

借地権に詳しい不動産会社や司法書士などの専門家に相談する

借地権問題は法的に複雑なため、早期に専門家への相談を行うことが重要です。

借地借家法に詳しい弁護士や司法書士、不動産会社に相談することで、適切なアドバイスを受けられます。

専門家は地主との交渉代理や法的手続きの支援も行ってくれるため、安心して対処できるでしょう。

なお、相談する際には、契約書類などを用意しておくと話がスムーズに進みます。

また、そもそも手放したいと考えていた場合には、この機会に売却を検討することも一つの選択肢です。

次章で「土地と建物の名義が違う借地権付きの空き家を売却する方法」を解説するので、ぜひ読み進めてみてください。

また「地主との交渉がうまくいかない」「複雑な手続きに時間をかけたくない」という方は、専門の買取業者への相談がおすすめです。

権利関係が複雑な借地権付きの建物は、売却には専門知識が不可欠なため、通常の不動産会社では対応が難しく、なかなか買い手が見つからないケースも少なくありません。

しかし、買取業者であれば、複雑な権利関係や地主との交渉もすべて任せられるため、売主が煩わしい手続きに追われることはありません。

弊社アルバリンクは、借地権付き建物や、土地と建物の名義が異なるなどの「訳あり物件」の買取を専門としています。

これまでに数多くの複雑な事情を抱えた不動産を買い取ってきた実績があり、お客様の状況に合わせた最適なご提案をいたします。

借地権付き建物をできる限り早く手放したい方は、ぜひ一度、アルバリンクにご相談ください。

無料査定も承っております。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

土地と建物の名義が違う借地権付きの空き家を売却する5つの方法

「土地と建物の名義が異なる借地権付きの物件は売れないのでは?」と、不安に感じている方も多いでしょう。

しかし、以下のように、状況に応じた売却方法があります。

それぞれ詳しく解説します。

借地権付き建物として第三者に売却する

借地権付き建物は、建物の所有権とともに借地権も一緒に譲渡する形で第三者に売却することが可能です。

参照元:三井のリハウス

この方法では、買主が新たな借地権者となり、地主との契約関係を引き継ぎます。

ただし、売却には地主の承諾が必要で、譲渡承諾料の支払いが求められることが一般的です。

また、借地権付き物件は融資が受けにくく買主が限定されるため、市場価格よりも安くなる傾向があります。

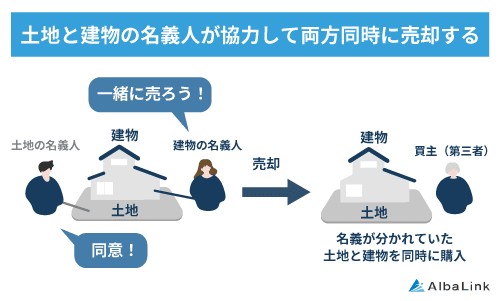

双方合意のもと、名義が異なったまま「同時売却」する

土地の所有者(地主)と建物の所有者(借地権者)が協力し、それぞれの権利を同じ買主に同時に売却する方法です。

この方法では、買主は土地の所有権と建物の所有権を同時に取得できるため、完全な所有権を得られるメリットがあります。

売却価格も通常の不動産に近い水準で取引される可能性が高く、融資も受けやすくなります。

ただし、地主と借地権者の双方が売却に同意し、価格配分についても合意する必要があります。

交渉がまとまれば、市場価格に近い金額での売却が期待できるでしょう。

地主に借地権ごと買い取ってもらう

地主に対して建物と借地権をセットで買い取ってもらう方法です。

地主にとっては土地の完全な権利を回復できるメリットがあり、借地権者にとってもまとまった資金を得られる利点があります。

この方法では、第三者を介さないため手続きが比較的簡単で、速やかな売却が可能です。

ただし、地主に買取の意思がない場合は成立しません。

また、価格交渉においては、借地権の価値を適正に評価してもらうことが重要です。

借地権に強い不動産会社や不動産鑑定士などの専門家による査定を受け、適正価格での売却を目指しましょう。

建物を解体して更地にして地主に土地を返還する

借地権を放棄し、建物を解体して更地の状態で土地を地主に返還する方法です。

この場合、建物の解体費用は借地権者が負担することになりますが、維持管理の負担から解放されるメリットがあります。

解体費用は建物の構造や規模、アスベストの有無などによって異なりますが、数百万円以上かかるケースも珍しくありません。

高額な解体費用が必要になるため、地主と交渉して建物を解体せずに返還する方法や、地主に買い取ってもらえないかなどの代替案も同時に検討してみましょう。

なお、以下の記事では、建物の解体前にやるべきことを詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

訳あり物件を専門に扱う買取業者に相談する

借地権付き建物や複雑な権利関係を持つ不動産を手放したい場合に、最も手間や時間がかからずスムーズに手放すなら、買取業者に依頼するのがおすすめです。

訳あり物件を専門にする買取業者は、通常の不動産会社では取り扱いが困難な物件や買い手が見つかりにくい物件でも、買取に応じてくれる可能性があります。

地主との交渉や法的手続きも一括してサポートしてくれるため、売主の負担を大幅に軽減できます。

また、現状のまま買取してもらえるため、名義変更や解体などの手間がかかりません。

ただし、一般的な市場価格よりも安くなる場合があるため、複数の業者から査定を受けて比較検討することをおすすめします。

「借地権付きの空き家を所有しているが、管理が大変で早く手放したい」「地主との関係性もあり、売却に時間がかかりそう」とお悩みではありませんか?

借地権付きの建物は買い手が見つかりにくく、売却活動が長期化する傾向にあります。

その間も、固定資産税や維持管理費用がかかり、精神的な負担も大きくなります。

しかし、不動産買取業者に相談すれば、お客様の物件を直接買い取るため、仲介のように買い手を探す必要がありません。

条件が合意できれば、すぐに売却が成立し物件を手放せます。

訳あり物件専門の買取業者である弊社アルバリンクでは、買い手が見つかりにくい借地権付きの空き家や、名義が複雑な物件でもスピード買取が可能です。

10年以上の空き家買取の経験やさまざまな活用方法のノウハウがあるからこそ、どんな条件の不動産でも買取を実現しています。

借地権付きの空き家をできる限り早く手放したい方は、ぜひ一度、アルバリンクの無料査定を受けてみてください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

借地権以外で土地と建物の名義が違う2つのケース

借地権が絡んでいるわけではなく、土地と建物の名義が異なるケースとして、以下の2つが挙げられます。

それぞれ詳しく解説します。

親の土地に子が家を建てたケース

親の土地に子どもが家を建てたケースは、親子間の信頼にもとづいて始まるものの、売却や相続時に大きな問題を引き起こす可能性があります。

この場合、土地と建物の所有者が異なるため、通常の不動産売却と比較して手続きが複雑になります。

通常の不動産売却では、所有者一人の意思決定と署名・押印で売買契約が成立しますが、土地と建物の名義が異なる場合は以下のような追加手続きが必要です。

- 土地所有者(親)と建物所有者(子)の両方の同意が必要

- 売買契約書を2通作成する必要がある(土地用・建物用)

- 売却代金の配分について両者の合意が必要

- それぞれの所有権移転登記を行う必要がある

参照元:訳あり物件買取ナビ

例えば、父親名義の土地に息子が住宅ローンを組んで建物を建てたケースでは、売却を検討する際に父親の承諾が得られなければ売却自体が進められません。

また、仮に両者が売却に同意しても、売却代金をどう分けるかで意見が対立する可能性もあります。

さらに、名義変更や贈与税、相続税などの課税も関係してくるため、税理士などの専門家への相談も必要になります。

名義変更をせず相続した土地に建物を建てたケース

相続後に名義変更をせずに土地を利用するケースでも、売却や分割が困難になるリスクがあります。

これは、相続人の一人が建物を建てた場合に、相続登記を行っていないことで法的な所有者が不明確になり、権利関係が複雑化することが原因です。

相続が発生すると土地は法定相続人全員の共有財産となりますが、登記名義を故人のままにしておくと、以下のような問題が生じます。

- 法的に相続人全員が土地の共有者となっているため、売却には全員の同意が必要

- さらに二次相続が発生すると共有者が増え続ける(例:祖父→父→孫へと相続が続くと、叔父や叔母、いとこなども共有者になる可能性)

- 共有者のなかに連絡が取れない人や所在不明者がいると手続きが停滞する

たとえば、祖父から相続した土地に孫が家を建てたケースでは、登記名義が故人(祖父)のままだったために、売買契約時に法務局から登記を拒否される可能性があります。

なぜなら、法務局は「現在の正確な所有者」でなければ登記申請を受け付けないため、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)を完了させる必要があるからです。

不動産(土地や建物)の所有者が売買・相続・贈与などによって変わった際に、法務局にその変更内容を登記簿へ反映する手続き

この問題は、特に兄弟間での合意が得られない場合や、相続人の中に所在不明者がいるケースで複雑化します。

そのため、相続が発生した時点で速やかに名義変更を行い、建物を建てる際には法的手続きを済ませておくことが重要です。

こちらの記事では、相続登記の手続き方法や必要書類について詳しく解説しています。

借地権以外で土地と建物の名義が違う場合に空き家を売却する3つの方法

借地権問題以外で土地と建物の名義が異なる場合には、以下のような売却方法があります。

それぞれ詳しく解説します。

土地と建物をそれぞれ単独で売却する

土地と建物をそれぞれ単独で売却する方法は、名義が異なる不動産を活用する一つの手段です。

この方法のポイントは、土地と建物を別々に扱い、それぞれの所有者が独立して売却する点にあります。

例えば、父親が土地を、息子が建物を所有している場合、それぞれが別々の買主を見つけ売却に至るケースもあります。

ただし、建物と土地の用途が異なるため、買主が限られる可能性があり、価格にも影響が出る点には注意が必要です。

また、用途地域や建築基準法などの制限が絡む場合、自由に処分できないケースもあります。

事前に不動産会社に査定を依頼し、想定されるリスクや価格を把握しておきましょう。

一方を買い取って名義を統一してから売却する

土地と建物の名義を統一する方法は、もっとも一般的かつ確実な売却方法の一つです。

この手段は、片方の所有者がもう一方の持分を買い取り、名義を一本化することで、第三者への売却をスムーズに進められるというメリットがあります。

具体的なメリットは、以下のとおりです。

- 売買契約書も1通で済み、手続きがシンプルになる

- 所有者が一人なので、意思決定や契約手続きがスムーズに進む

ただし、名義変更には売買契約書または贈与契約書が必要で、売買の場合は適正な対価を、贈与の場合は贈与税が発生する可能性があることに注意が必要です。

また、いずれの場合も譲渡所得税が課税される可能性があります。

法務局への登記申請や司法書士への依頼も発生するため、必要書類の準備や費用負担も考慮すべきです。

長期的な利益とトラブル回避の観点から、不動産会社や税理士、司法書士などの専門家に相談しながら進めるようにしましょう。

土地か建物かをもう一方の所有者に売却する

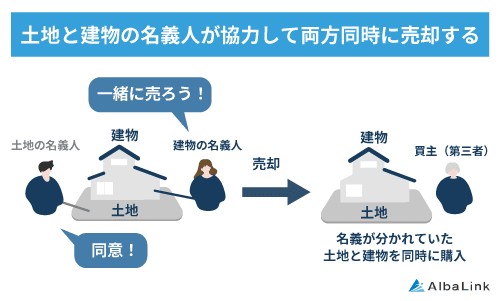

名義が異なる不動産を「同時売却」する方法は、名義人全員が協力して一括で売却するケースに適しています。

この方法のメリットは、買主にとってもわかりやすく、契約手続きも一度で済むことです。

例えば、親子それぞれの名義になっている土地と建物を同時に売却するケースでは、親子で売買契約書を別々に作成し、合意内容に基づき同じ買主へ譲渡されます。

この場合、査定価格も一括で提示され、交渉も効率的に進む可能性があります。

しかし、この方法は全員の合意と承諾が不可欠であり、ひとりでも反対すれば取引が成立しない点がデメリットです。

また、契約書類や登記申請が複雑になるため、司法書士や不動産会社に依頼して慎重に進める必要があります。

土地と建物の名義が違うまま空き家を売却する際の4つの注意点

土地と建物の名義が異なる状態で不動産を売却しようとする際には、以下のような注意点があります。

名義の違いが原因で発生するリスクを理解し、対策を講じることで、不動産売却を円滑かつ安全に進められます。

それぞれ詳しく解説します。

借地権付き建物の場合は地主の許可が必要になる

借地権付き建物を売却する際は、借地借家法の規定により地主の承諾が必要です。

地主は正当な理由なく承諾を拒むことはできませんが、一般的に譲渡承諾料の支払いが求められます。

この承諾料は借地権価格の10%程度が相場とされています。

参照元:日本地主家主協会

ただし、承諾を取ろうとしてもスムーズにいかないケースもあり、地主への相談・交渉で時間がかかることも珍しくありません。

承諾が得られない場合は、裁判所に承諾に代わる許可を求める申立てを行うことも可能ですが、手続きが複雑になるため、事前に地主との良好な関係を築いておくことが重要です。

不動産会社に仲介を断られる場合がある

名義が一致していない不動産は、不動産会社から仲介を断られるケースが少なくありません。

契約や登記において複数の所有者の同意が必要になり、手続きが複雑化するためです。

不動産会社としても、責任の所在が曖昧な案件は避けたいと考えるのが一般的です。

このような事態を避けるには、事前に全名義人の同意を得ていることを示し、必要書類や登記情報の準備を整えることが重要です。

しかし、名義人全員の同意を得たり必要書類を集めるのは、思いのほか労力とコストがかかります。

そのため、売却の意思が固まっているのであれば、不動産仲介会社ではなく「不動産買取業者」に相談するのがおすすめです。

買取業者は、仲介とは異なりお客様の物件を直接買い取るため、買い手を探す手間や、複雑な権利関係の調整もすべて任せることが可能です。

弊社アルバリンクは、名義が複雑な空き家や、通常の不動産市場では買い手が見つかりにくい訳あり物件を専門に買い取っている不動産会社です。

お客様の物件を現状のままスピーディーに買取し、複雑な手続きや地主との交渉もすべてサポートいたします。

まずは、弊社アルバリンクにお気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

買主側から契約を敬遠される可能性がある

土地と建物の名義が異なる不動産は、買主にとって契約リスクが高いため、購入を敬遠される可能性があります。

契約内容が複雑で、ローン審査や登記に支障が出ることが主な理由です。

所有権が分かれていることで担保設定や権利移転の手続きが煩雑になるため、住宅ローンの審査に通らない可能性があるのです。

権利関係が複雑になりがちであるため、買い手が慎重になってしまうのです。

参照元:訳あり物件買取ナビ

さらに、所有者の一方が契約に非協力的であれば、売買自体が成立しないリスクもあります。

このような問題を回避するためには、売主側で名義統一の検討や、第三者への承諾取得などの準備を行うことが重要です。

トラブル防止のために契約書を工夫する

名義が異なるまま不動産を売却する場合、契約書の内容を工夫することがトラブル防止の鍵となります。

具体的には、所有者ごとの権利や責任範囲、譲渡条件などを明記し、全員が納得したうえで売買契約を締結することが必要です。

契約書の作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けながら、法務局での登記対応や税金の課税対象も考慮することが求められます。

適切な文言の記載と署名捺印の手続きにより、後日の紛争リスクを減らせるため、契約内容の精査は必須です。

なお、土地と建物の名義が異なる等の「訳あり物件」に強い買取業者に依頼すれば、法的手続きも含め一括したサポートを受けられるのが大きな魅力です。

弊社アルバリンクは、土地と建物の名義が異なる物件やその他複雑な事情を抱える「訳あり物件」の買取を専門としている不動産会社として、これまでに多数の物件を買い取ってきました。

不動産に強い弁護士や税理士とも連携しながら、お客様の物件売却に必要な契約書作成から登記手続きまで、すべてをサポートいたします。

複雑な契約書作成や法的手続きにお悩みの方や、土地と建物の名義が違う不動産をスムーズに売却したい方は、ぜひ一度、弊社アルバリンクにご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

借地権以外で土地と建物の名義の統一が困難な場合の3つの対応策

土地と建物の名義を統一できない場合でも、適切な対処法を講じることで売却や管理の問題に対応できます。

それぞれの状況に応じた対応策を理解し、専門家の支援を受けながら手続きを進めることが、複雑な権利関係の不動産を円滑に処理する鍵です。

具体的な対応策は、以下の3つです。

それぞれ詳しく解説します。

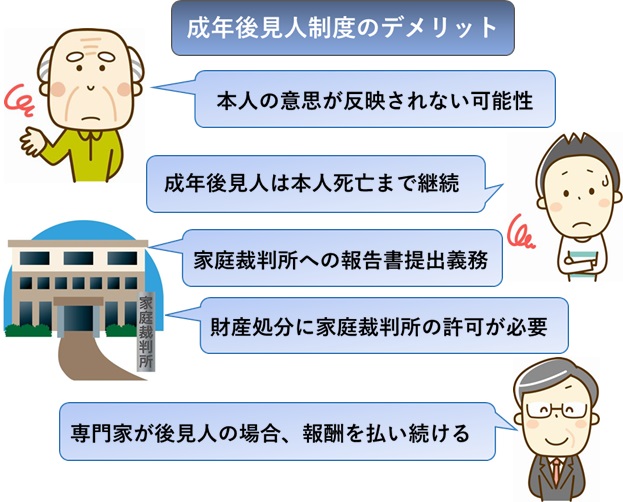

名義人が認知症:成年後見制度を利用する

名義人が認知症を患っており、自身で契約などの法的行為ができない場合には、「成年後見制度」を利用することが有効です。

この制度は、判断能力を失った本人の財産を保護し、家庭裁判所が選任した成年後見人が代わりに手続きを進めるものです。

参照元:厚生労働省

成年後見制度を利用することで、判断能力のない名義人が所有する土地や建物について、後見人が家庭裁判所の許可を得て売却手続きを進めることが可能になります。

特に、名義人の一方が認知症などの場合に有効です。

ただし、制度利用には報酬や申請手続きが発生するほか、裁判所の許可も必要です。

事前に司法書士や弁護士に相談し、制度の仕組みを理解しながら慎重に進めましょう。

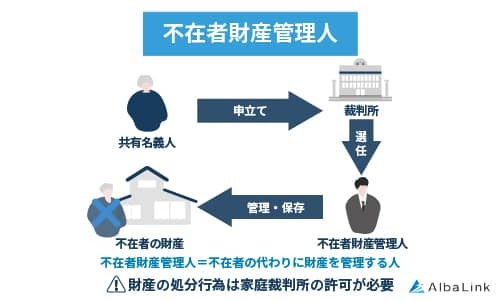

名義人が不明・連絡不能:不在者財産管理人の選任をする

名義人と連絡が取れない、あるいは所在が不明な場合には、「不在者財産管理人」の選任が有効な手段です。

長期間行方不明の人に代わり、家庭裁判所が選任した者がその財産を管理・処分する制度上の代理人

不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることで、所有者本人に代わって第三者が売却や管理を進めることが可能になります。

手続きには申請書類や戸籍謄本、費用が必要です。

また、司法書士や弁護士などの専門家の関与が不可欠であり、家庭裁判所の判断にも時間を要するため、早めの対応を心がけましょう。

住宅ローン残債がある:金融機関へ確認する

住宅ローンの残債がある場合、不動産の売却には金融機関の同意が不可欠です。

抵当権が設定されているため、原則としてローンの完済または金融機関の承諾がない限り、所有権移転登記ができません。

つまり、まずは住宅ローンを完済して、抵当権の抹消を進める必要があります。

手持ちの現金で住宅ローンを完済できない場合は、買い手を見つける必要があり、売却価格で完済できる場合はスムーズに手放せます。

まずは、金融機関に連絡し残債額を確認しておきましょう。

しかし、土地と建物の所有者が異なる場合には、不動産仲介会社を通して買い手を探したとしても、買い手がなかなか見つからない、または適正価格で売却できない可能性が高いです。

なるべく早く、適正価格で手放すためには、「訳あり物件」に精通している不動産買取業者に依頼するのがおすすめです。

買取業者であれば、複雑な法的手続きや名義人との交渉もすべてサポートし、お客様が煩わしい手間をかけることなく、物件を手放せます。

弊社アルバリンクは、訳あり物件専門の買取業者として、これまでに20,000件以上の売却相談を受けてきました。

名義人が認知症・名義人不明・住宅ローン残債があるなどの複雑なケースでも、10年以上の空き家再生で培われた専門知識と経験で、積極的に買取を行なってきました。

お客様の状況に合わせて最適な解決策をご提案し、スピーディーな売却を実現いたします。

所有している不動産の売却でお困りの際は、お気軽に弊社アルバリンクにご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

借地権以外で名義を統一してから売却する手続きの4SETP

借地権問題以外で土地と建物の名義が異なる不動産を売却する際には、名義の統一がもっともスムーズな方法とされています。

名義を一本化することで、買主にとっても契約が明確になり、住宅ローンの審査や所有権移転登記も円滑に進みます。

以下のステップに従って、名義統一から売却までの流れを整理しておくと、手続きのミスやトラブルを未然に防げます。

各ステップを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

Step1:名義人同士で合意を得る

名義統一の第一歩は、すべての名義人同士で合意を得ることです。

土地と建物が異なる所有者に属している場合、それぞれの所有者が名義統一に同意しなければ、先へ進めません。

たとえば、親子で土地と建物を分けて所有していた場合、売却の目的を共有し、互いに利益を確認したうえで合意形成を図る必要があります。

相続や贈与が絡む場合は、課税の可能性や金額についても事前に確認しておくべきです。

Step2:買取金額の調整と合意書の作成を行う

次に、名義を移すために一方の所有者がもう一方の不動産を買い取る場合は、適正な価格での合意が不可欠です。

この際には、贈与税や譲渡所得税の対象とならないよう、適正価格であることを示す不動産の査定書などを準備しましょう。

たとえば、土地が父名義、建物が息子名義の場合に、息子が父の土地を買い取るケースでは、第三者である不動産会社に査定を依頼し、その金額をもとに買い取り価格を決定します。

その後、弁護士の指導を受けながら合意書を作成し、売買契約の証拠として登記にも反映させるケースがあります。

この段階で、司法書士や専門家に契約書の作成を依頼することで、契約の有効性や内容の整合性が担保されているのです。

税金の適用や金額の妥当性に関する知識も求められるため、専門家の助言を活用しましょう。

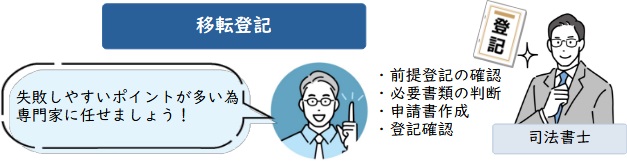

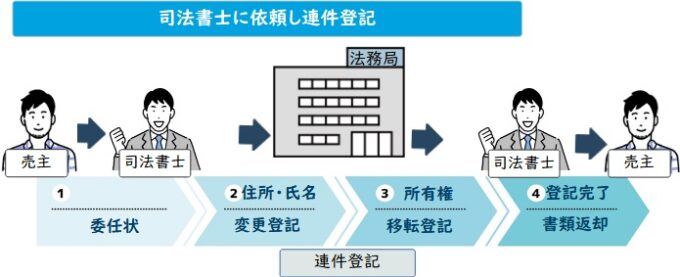

Step3:司法書士へ依頼して名義変更手続きを行う

買取と合意書の作成が完了したら、司法書士に依頼して名義変更の手続きを進めます。

この段階では、所有権移転登記や登録免許税の申請を行うため、法務局での手続きが必要です。

この手続きでは、登記原因証明情報や委任状、印鑑証明書などの書類が求められ、費用として報酬や登録免許税が発生します。

必要書類をもれなく準備し、名義変更を確実に完了させることが、次の売却への重要な一歩です。

Step4:所有権移転登記と売却契約を行う

名義が統一されたら、いよいよ第三者との売却手続きへと進みます。

買主と売買契約を締結し、同時に所有権移転登記を行うことで、不動産の正式な移転が完了します。

この段階では、売買契約書の内容が非常に重要です。

不動産会社、司法書士、金融機関と連携しながら進めることで、安全かつ確実な取引が実現します。

借地権問題や土地と建物の名義が違う空き家の場合はアルバリンクへの相談がおすすめ!

土地と建物の名義が異なる空き家をスムーズに売却するには、空き家専門の買取業者に依頼するのが効果的です。

こうした業者は、複雑な名義関係や法的手続きに詳しく、通常の不動産会社では対応が難しい「訳あり物件」でも買い取りに応じてくれる可能性があります。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、土地と建物の名義が異なる不動産や共有持分の不動産に対し、仲介ではなく自社で買取を実行した実績が多数ある専門業者です。

参照元:成約事例一覧

特に交渉や手続きを一括して進められる体制を整えており、名義が不一致でも安心して依頼できます。

土地と建物の名義が異なる不動産や空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

土地と建物の名義が異なる場合でも、売却は可能です。

しかし、売却方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれに手間やリスクが伴います。

名義を統一する、同時売却を行うなどの対応策がありますが、名義人が高齢で認知症だったり、連絡が取れないといった事情があると、手続きが大きく複雑化します。

また、不動産会社から仲介を断られたり、買主が契約を敬遠するなど、売却活動に支障が出ることもあります。

こうしたリスクを回避する一つの手段が、「物件の売却」によって問題を整理することです。

特にスムーズに売却を進めたい場合は、専門の買取業者に依頼するのが安心です。

買取業者であれば、煩雑な手続きを代行し、スピーディかつ確実に売却を進めることができます。

中でもアルバリンクは、土地と建物の名義が異なる物件の買取実績が豊富で、複雑な事情にも柔軟に対応可能です。

名義問題でお困りの方は、ぜひアルバリンクにご相談ください。

円滑な売却と問題解決の一助となるでしょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/