自然災害による家の傾きは補助金支給の対象

自然災害によって住宅が傾いた場合、補助金の支給対象となる可能性があります。

これは、家の傾きが資産価値や住まいの安全性に影響を及ぼすため、国や自治体が支援制度を設けているからです。

たとえば、地震や台風による地盤沈下で建物が傾いたケースでは、「被災者生活再建支援制度」によって最大300万円程度の支援金が受け取れる場合があります。

参照元:内閣府

また、自治体によっては耐震補修や地盤補強といった工事費用への補助制度を併用できるケースも少なくありません。

こうした補助制度を活用すれば、工事費用の負担を軽減しながら、安心して住宅の改修や補強を進められます。

なお、補助金の対象となる条件や金額は、自治体や被害の程度によって異なります。

申請期限があるケースもあるため、被災後はすみやかに建物の常体を把握し、必要な申請手続きを進めましょう。

被災者生活再建支援制度を利用できる

地震や自然災害により住居が傾いた場合、「被災者生活再建支援制度」の対象となることがあります。

この制度は、住まいの再建や修繕に必要な費用を一部補助する国の支援策です。

実際に政府は、自力での再建・補修などを支援するために、最大300万円の被災者生活再建支援金を支給しています。

参照元:首相官邸

支給を受けるには、罹災証明書の取得や支給対象条件の確認が必要です。

また、地震保険や火災保険との併用も可能なため、補償範囲を広げることもできます。

住宅に被害が出た際は、迷わず自治体窓口に連絡し、支援制度の詳細を確認しましょう。

自治体独自の補助制度(傾斜修復・耐震補修との併用)もある

家の傾き修正や耐震補強工事に対しては、自治体独自の補助制度を利用できる場合があります。

国の支援制度とあわせて活用すれば、自己負担を大きく抑えることが可能です。

具体的には、薬液注入による基礎補強やジャッキアップによる土台調整が対象となるケースもあります。

| 自治体名 | 補助の名称 | 何に対する補助 | 補助金額 |

| 七尾市 | 被災宅地復旧支援事業の補助制度 | ・復旧工事 ・地震改良工事 ・住宅基礎の傾斜修復工事 |

被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額。 上限は958万3千円。 |

| 白山市 | 被災宅地復旧事業補助制度 | ・復旧工事 ・地盤改良工事 ・被災住宅基礎の傾斜修復工事 |

対象工事の費用から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額(千円未満切り捨て)。 限度額766万6千円。 |

| 穴水町 | 穴水町被災宅地復旧支援事業 | ・のり面の復旧工事 ・擁壁の復旧工事 ・地盤の復旧工事 ・地盤改良工事 ・住宅基礎の傾斜修復工事 |

被災した宅地の所有者等が対象工事に要した額(消費税及び地方消費税を含む。)から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額。 上限は958万3千円。 |

これらの補助制度を併用するには、建物の診断結果や工法の説明書類、見積書などの提出が求められるため、施工業者や専門家と連携して準備を進めることが重要です。

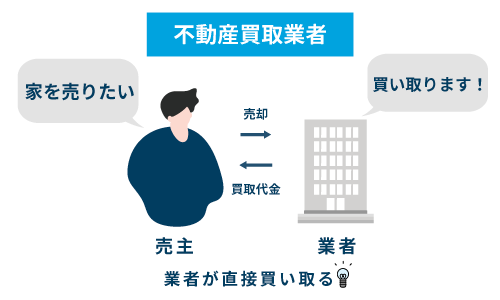

なお、傾いている家でもアルバリンクなら買い取れる可能性があるので、まずは相談してください。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

これまでに、築年数が経過した空き家や劣化が進んでいるなどの訳あり物件を積極的に買い取っています。

参照元:買取実績|アルバリンク

傾いた家の維持管理や処分でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

家の傾きの被害認定基準による認定によって補助金額は変わる

住宅が地盤沈下や不同沈下などで「傾き」の被害を受けた場合、その補強・修正・改造工事に対して補助金制度が適用される可能性があります。

ポイントは、被害認定の区分(全壊・大規模半壊・半壊・準半壊など)によって、自治体・国の支援金・補助金の金額や実施条件が変わることです。

ここでは、①被害認定の区分、②「罹災証明書」の取得という2つの重要な要素について解説します。

被害認定の区分(全壊・大規模半壊・半壊・準半壊など)がある

家屋の傾き被害を受けた場合、単に“傾いている”というだけでは補助金対象の区分にならず、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」などの被害認定区分に基づいて判定・認定されます。

| 住宅の損害割合 | 被害認定区分 |

| 20%以上40%未満 | 半壊 |

| 40%以上50%未満 | 大規模半壊 |

| 50%以上 | 全壊 |

参照元:内閣府

たとえば、木造住宅で基礎・柱・耐力壁の損傷率が「75%以上」ならば損害割合を50%以上とみなして“全壊”と判定される場合もあります。

この認定がなされれば、その建物の補強や基礎改修、沈下修正工事(プッシュアップ工法、薬液注入工法など)が「支援対象工事」として補助金交付の対象になりやすいでしょう。

さらに、補助金額や助成率が区分によって優遇されることがあります。

認定には「罹災証明書」の取得が必須

被害を受けた建物について補助金制度を利用するには、「罹災証明書」の取得が必須となるため、傾き・沈下などの事象が発生したら速やかに申請準備を行います。

罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村長が被災住宅の被害を「全壊・大規模半壊・半壊等」の区分で証明する書面です。

この証明書がなければ、補助金・助成金の交付審査時に“被害あり”としての認定がされず、補強工事や改造にかかる費用が補助金等の対象にならない可能性があります。

たとえば、液状化・地盤沈下による傾斜が1/100以上1/60未満という状態(不同沈下)で“半壊”と判定された住宅は、被害認定調査を受けて「罹災証明書(半壊認定)」を交付されます。

これをもとに「地盤沈下・傾斜改修工事」への補助金申請が可能となります。

したがって、傾き・沈下などが見られたときには、放置せずにすぐ市町村の窓口へ申請し、罹災証明書を取得することが、補助金を活用して修正・補強工事を進めるための必要条件と言えます。

なお、傾いている物件でも、買取ならそのままの状態でも手放せる可能性があります。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、訳あり物件の不動産買取実績が豊富です。

傾いた家の維持管理や処分でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

家の傾きで補助金が支給された3つの事例

本章では、実際に家の傾き被害を受けた家に補助金が支給された事例を紹介し、それぞれの対応や補助内容について解説します。

能登半島地震:傾斜修復支援制度例

2024年の能登半島地震では、多数の住宅で不同沈下や建物の傾斜が発生し、石川県を中心に自治体独自の補助金制度が立ち上げられました。

参照元:高岡市

特に傾斜修復に関しては、専門業者による調査とジャッキアップ・基礎補強工事が対象となり、費用の一部が支給される制度が実施されています。

このような支援は、被災者生活再建支援制度と併用可能で、罹災証明書や建物診断報告書の提出が必要です。

熊本地震・豪雨:地盤補正・傾斜修復補助例

熊本県では、2016年の熊本地震およびその後の豪雨災害で、地盤沈下や土台の損傷による傾き被害が多く発生しました。

その際、県および市町村は住宅再建のための補助金制度を用意し、地盤補正や傾斜修復工事に対して助成を行っています。

たとえば、補助額は対象工事費から50万円を控除した額の2/3(対象工事費は1,000万円まで)です。

①復旧工事:のり面、擁壁、地盤の復旧

②地盤改良工事:液状化した区域における地盤改良

③住宅基礎の傾斜修復工事:住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜の修復

これら、自治体からの補助金が被災後の生活再建に向けて大きな支えとなりました。

新潟・千葉等:液状化被害補助適用例

新潟県や千葉県などの沿岸部では、過去の大地震時に液状化現象が発生し、住宅の傾きや基礎の沈下が多数確認されました。

これに対応して、自治体では独自の補助金制度を設け、液状化対策および修復工事に対する費用を支援しています。

たとえば、千葉県では液状化等で被害を受けた住宅の解体工事や復旧工事に対して、最大100万円の補助金を支給していました。

工事内容には、ベタ基礎の補強、外構の再整備、地盤改良などが含まれ、施工の際には自治体指定の専門業者の診断と見積もりが必須となります。

液状化による被害は目に見えにくく進行するため、放置すると倒壊リスクが高まります。

家の傾きで補助金を申請するときに必要な書類と手続きの流れ

補助金の申請には、必要書類の準備や一定の手順があります。

本章では、補助金申請のために必要書類一覧および手続きの流れについて解説します。

必要書類一覧

補助金申請をスムーズに行うためには、次の書類を準備しておくことが必要です。

- 罹災証明書

- 本人確認書類

- 修繕、再建の見積書

- 建物登記簿謄本(登記事項証明書)

自然災害や地盤沈下等で建物に被害を受けたことを自治体が認定した証明書。

被害認定区分(全壊・半壊等)を示す書類

請者の住民票、運転免許証やマイナンバーカードなど、所有者または申請者を確認できる書類

傾き修正や地盤補強、基礎改修などの工事に関する見積もり。工法内容や工事費用が明記されていることが望ましいです

所有者や建物の構造、敷地面積などを確認する書類。補助の対象建物であるかを証明するために必要です

これらの書類を揃えることで、補助金申請時の窓口で「手続きに必要な条件を満たしているか」のチェックがスムーズになります。

手続きの流れ

次に、傾き修正・地盤補強工事に伴う補助金申請の一般的な流れを紹介します。

- 被害調査の申請・罹災証明書の取得

- 市町村への支援金申請

- 支給決定・交付

住宅に傾き・沈下・不同沈下などの被害が発生したら、まずは自治体窓口に被害届出を行い、担当者による実地調査を依頼します。

調査により被害区分(例:半壊・大規模半壊)が判断され、罹災証明書が交付されます。

修繕・補強・改修工事を実施する前、または実施後に「補助金申請書」を提出します。

必要書類(上記)と工事内容の見積書、断面写真や調査報告書を添付します。

自治体ごとに受付期間および申請条件(支給上限・自己負担率など)が定められています。

申請が審査され、支給決定通知を受けて工事を着手、工事完了後、実施報告書の提出や写真添付を経て補助金が交付されます。

工事費用の一部が補助金として支給されるケースが多いです。

以上を踏まると、家の傾き・地盤沈下といった被害を受けた住宅を修正・補強する際には、 事前の被害申請・書類準備・補助制度の確認が必要です。

工事施工や見積もりを業者と進める際にも、補助対象となる工法・補助金の限度額・期限などを確認しておくことで、余計な費用負担や手続きの遅れを避けられます。

まずは、自治体の制度窓口や信頼できる専門業者に連絡・相談がおすすめです。

補助金以外にも家の傾きで利用できる補償2つ

家の傾きが生じた際、補助金制度以外にも「火災保険」や「地震保険」といった民間保険の補償が活用できる場合があります。

補助金制度とは異なり、保険は申請時期や契約内容に大きく影響されるため、事前確認が必要です。

本章では、具体的に利用可能な「火災保険」と「地震保険」の補償内容について解説します。

火災保険

火災保険は、名前のとおり火災への補償が中心ですが、実は「風災」「雪災」「水災」など自然災害による被害にも適用されることがあります。

これにより、台風や大雨による地盤のゆるみや土台の傾きといった被害も補償対象となる場合があります。

ただし、経年劣化や老朽化による傾きなど、「自然災害との直接的因果関係が不明確」な場合は対象外となることもあり、現地調査や診断報告書の提出が求められます。

申請時には、写真や業者の見積もり、被害の発生日時を正確に記録することが重要です。

なお、築50年以上の家でも入れる火災保険の相場などについては、以下の記事でくわしく解説しています。

地震保険

地震保険は、地震・噴火・津波による損害を補償する保険ですが、建物の「傾き」でも補償対象となるケースがあります。

たとえば、地震によって起きた液状化現象によって家が沈下・傾斜した場合、建物が「半壊」「一部損壊」と認定されたときです。

ただし、地震保険は原則として火災保険とセットでの加入が必要で、加入していない場合は補償対象外になります。

また、保険金の支払いには罹災証明書や建物診断報告書などが必要です。

被害発生後はすぐに保険会社へ連絡し、対応の流れや必要書類を確認することで、スムーズに申請・支給を受けることができます。

災害以外の家の傾きで補助金を請求可能な3つのケース

家の傾きが「災害ではない原因」でも、修正・補強工事に対して補助金や助成制度が活用できる可能性があります。

本章では、以下の3つのケースについて解説します。

施工不良・瑕疵による傾きがあるとき

もし建物の傾きが「地盤の問題」ではなく、基礎施工不良や瑕疵(かし)によるものと判定される場合、補助金や保険金請求の対象となる可能性があります。

施工不良・瑕疵が原因ならば、施工中の工法ミスや設計ミスとして「建築基準法違反」や「保証の対象」となることがあるからです。

この場合、施工業者の瑕疵担保責任の追及が可能であり、地盤改良やジャッキアップによる修正工事が「補助対象工事」として自治体や保険で支援される可能性があります。

よって、傾き・地盤沈下があった際には、「施工不良・瑕疵」の可能性を専門家に調査してもらうとよいでしょう。

地盤保証制度・住宅瑕疵担保責任保険を利用できるとき

傾きに対して「地盤保証制度」や「住宅瑕疵担保責任保険」が活用可能な場合には、補助金と併用して修正・補強費用の軽減が期待できます。

地盤保証制度とは、宅地造成や住宅建築時に地盤沈下・不同沈下などが一定期間内に発生した際に保証される制度です。

参照元:住宅保証機構

また、住宅瑕疵担保責任保険では、建物構造に瑕疵があった際の補償が行われます。

参照元:国土交通省

これらが適用されると「原因が施工関連・地盤関連である」と認められ、自治体の補助制度の対象となる可能性が高まります。

傾き修正を検討する際は、まず建築時の保証制度や保険加入状況を確認し、保証があるなら請求と並行して補助制度の利用を図ると、実質負担を大幅に軽減できます。

傾斜修復+耐震改修補助制度を活用できるとき

傾き修正工事と同時に「耐震改修補助制度」を活用できるケースがあります。

傾き・土台損傷などは、地震時の倒壊リスクを高めるため、補強・耐震改修工事として扱われる場合があります。

とくに、自治体・国の「住宅の耐震化支援制度」では、旧耐震基準の住宅に対して耐震診断・改修工事費用に補助金を交付しています。

参照元:〖国土交通省〗住まいの耐震化 家族を思う、強い家 ~大地震に備える耐震改修~

傾斜補修と耐震改修がセットになることで、補助金の対象になり得るという解説もあります。

築40年の木造住宅で、地盤沈下により床が傾斜し、また耐力壁にも亀裂が入っていたケースでは、まず傾斜を修正(ジャッキアップ)し、その後で耐震補強を実施します。

傾き+耐震改修という二本柱での対応が可能な場合、補助金を最大限に活用して、安全性と資産価値を同時に向上させることができます。

補助金なしで家の傾きを修繕する際にかかる費用相場

補助金制度が利用できない場合でも、家の傾きは放置せずに修繕が必要です。

傾きが進行すると、住宅の構造や土台へのダメージが深刻化し、建物の倒壊や資産価値の低下など重大なリスクにつながるためです。

たとえば、不同沈下が原因で傾いた戸建て住宅では、状況に応じて「プッシュアップ工法」「薬液注入工法」「アンダーピニング工法」などの方法があります。

各費用の相場は、以下の通りです。

薬液注入工法:80〜200万円

アンダーピニング工法:150〜400万円

これらの工事は専門業者による調査と診断のうえ実施されるため、事前の見積もりが必要です。

なお、補助金なしで家の傾きを修繕するのは難しいのですが、買取ならそのままの状態で手放せるメリットがあります。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、日本全国の訳あり物件を取り扱っている不動産買取業者です。

査定は無料で承っておりますので、傾いた家の維持管理や処分などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

傾いた家を放置するデメリット

家が傾いたまま放置してしまうと、見た目だけの問題では済まず、構造・健康・資産価値・補助制度という複数の面で重大なリスクを抱えることになります。

本章では、傾いた家を放置するデメリットを解説します。

倒壊の危険性がある

傾いた家を放置していると、小さな揺れや負荷でも“倒壊”に至る可能性が高まります。

住宅が傾く原因として、地盤沈下・不同沈下・液状化・施工不良などがあり、基礎・土台・構造に過剰な歪みが生じると建物全体の耐力が低下してしまうからです。

傾斜が進んだ建物では、通常では想定しない荷重が特定の柱や壁に集中し、地震などの揺れに際して崩壊につながることもあります。

つまり、傾きが疑われる段階で放置すると、後で“倒壊”のリスクを抱えることになり、大規模な修正・工事(ジャッキアップ、薬液注入など)が必要となります。

健康被害が生じる可能性がある

傾いた住宅に住み続けることは、健康被害が生じる可能性があります。

なぜなら、住宅の床や構造が傾くと人が無意識にバランスを取るために筋肉・神経に負荷がかかり、めまい・頭痛・吐き気・不眠などの症状が出るといわれています。

したがって、傾いた状態を「見た目だけ」「少し傾いてるだけ」と放置してしまうと、住環境・健康リスクを増大させる可能性があるため、住宅点検や専門家による診断を早めに検討すべきです。

売却額が安くなる

傾いた家をそのまま売却すると、資産価値が低下し、売却額が通常よりも大きく下がる可能性があります。

傾きや不同沈下がある住宅は、買主から「補修費用がかかる」「安心して住めるかどうか不安」と見られやすいからです。

加えて、傾いた状態では住宅ローン審査や火災保険・地震保険加入にも影響が出るケースがあります。

つまり、傾きを放置することは“資産を減らす”ことであり、売却を検討しているなら早めに傾き修正や専門業者による調査・見積もりを行うことで売却額の低下を抑えられます。

補助金が受けられなくなるリスクがある

傾いた建物を放置していると、補助金制度・支援金制度の対象から外れてしまうリスクがあります。

なぜなら、多くの自治体・国の支援制度(傾斜修正・地盤補強・耐震改修)では、建物が被災認定されていることや“被害申請時点での適切な手続き”が条件となる場合があるからです。

傾きが進みすぎて「経年劣化」「放置による損傷」と判断されてしまうと、補助対象から除外されることがあります。

つまり、傾きを感じたときに調査や申請を検討せず放置してしまうと、補助金を受ける機会を失ってしまう可能性が高いです。

なお、補助金を受けられないなら、手放すのもひとつの選択です。

アルバリンクなら、傾いた家でもそのままの状態で買取できる可能性があるので、まずは弊社の無料査定をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

傾いた家を売却する2つの方法

傾いた家を手放したい場合、「修理してから売る」か「そのまま売る」かの二択が基本です。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

ここでは、傾いた家を売却する2つの具体的な方法について詳しく解説します。

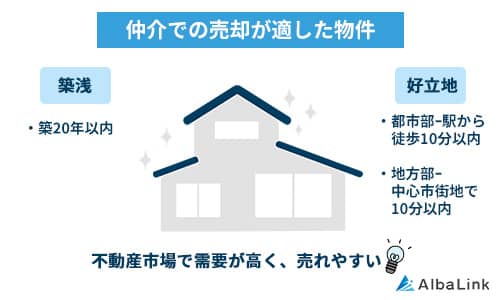

傾きを直してから不動産仲介で売却する

家の傾きを修正してから不動産仲介を利用する方法は、少しでも高く売却したい方に適した方法と言えます。

たとえば、築浅や好立地の家であれば、是正工事により建物の安全性を確保し、資産価値を回復させられます。

たとえば、築浅や好立地の家であれば、是正工事により建物の安全性を確保し、資産価値を回復させられます。

工事費用は50〜200万円程度が相場ですが、売却価格がそれ以上に上がれば費用対効果の高い選択といえるでしょう。

ただし、補助金が使えない場合には全額自己負担となるため、見積もりや査定をしっかり行い、売却予定価格とのバランスを検討する必要があります。

なお、仲介と買取の違いについては、以下の記事でくわしく解説しています。

修理せずそのまま買取業者へ売却する

買取は、修理せず現状のまま売却する方法で、費用や手間を最小限に抑えたい方に向いています。

傾きの修復が難しい建物やリフォームしても売却価格が見込めない物件では、不動産買取業者への売却がおすすめです。

傾きの修復が難しい建物やリフォームしても売却価格が見込めない物件では、不動産買取業者への売却がおすすめです。

たとえば、地震や液状化によって傾いた住宅を、専門の買取業者がそのまま買い取り、後にリノベーションや解体を前提に再活用するケースがあります。

買取価格は相場よりも低くなることが一般的ですが、工事不要でスピーディーに現金化できる点が大きなメリットです。

また、工期や見積もり調整、施工業者とのやり取りが不要なため、精神的・時間的負担も軽減されます。

早く処分したい、修繕費をかけたくない場合の買取は、もっとも合理的な選択と言えるでしょう。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、日本全国の訳あり物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

他社から断られた物件でも買い取ってくれたと、お客様からは感謝の声を多くいただいております。

参照元:お客様の声

傾いた家の家の維持管理や処分などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

家の傾きが自然災害によるものであれば、罹災証明書の取得で国や自治体の補助金制度を活用できる可能性があります。

被災者生活再建支援制度や自治体独自の補助金制度などを利用すれば、数十万円から数百万円の支援が受けられるケースもあるでしょう。

ただし、補助金の支給には「被害認定区分」や「申請期限」などの条件があり、必ずしも全てのケースで対象になるわけではありません。

また、災害以外の原因(施工不良・地盤沈下など)の傾きに対しても、住宅瑕疵担保責任保険や地盤保証制度を利用できる場合がありますが、こちらも契約内容や保証期間に左右されるため、事前確認が重要です。

一方で、補助金や保険が使えない場合、修繕費用は高額となる可能性があり、金銭的負担が大きくのしかかります。

傾いた家を放置すれば、倒壊や健康被害、資産価値の大幅な下落にもつながるため、早期の対応が不可欠です。

このような負担やリスクを避けたい場合、「傾きを修繕せずにそのまま売却する」という選択がおすすめです。

専門の不動産買取業者なら、傾きのある物件でもそのまま買取ができ、査定から現金化までスピーディーに対応できます。

なかでも弊社アルバリンクは、傾きのある住宅や地盤に問題を抱えた家の買取実績が豊富な業者です。

修繕不要で手間なく売却できるため、補助金や保険の手続きを避けたい方や面倒な方、急いで現金化したい方には最適な方法と言えるでしょう。

「家の傾きに悩んでいるけれど、補助金も難しい」とお感じの方は、まずはアルバリンクに相談してください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/