旧耐震基準とは?

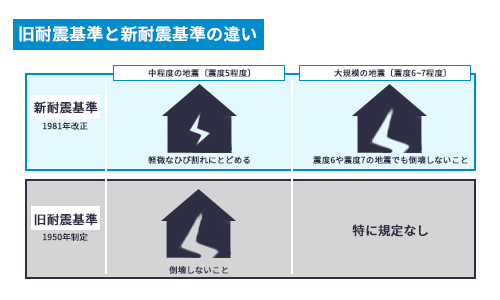

旧耐震基準とは、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた建物に適用されていた、当時の耐震設計基準のことです。

この基準では、震度5程度の地震で倒壊しないことが最低条件とされていました。

この基準では、震度5程度の地震で倒壊しないことが最低条件とされていました。

たとえば、1970年代に建てられた木造住宅は、旧基準で設計されており概ね震度6以上の地震リスクに対して耐震性が十分とはいえません。

参照元:日本耐震診断協会

阪神淡路大震災や熊本地震では、旧耐震基準の建物に大きな被害が集中したというデータもあります。

参照元:住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題【国土交通省】

そのため、旧耐震の建物を所有・購入・売却する場合は、耐震診断やリフォームによる耐震補強が推奨されており、自治体によっては補助金制度もあります。

耐震基準は、不動産取引時の価格査定や住宅ローン審査時の金融機関の担保評価、買主の安心感にも大きく関わるため、早めに耐震性の確認や必要に応じて耐震補強対策を講じることが必要です。

なお、旧耐震物件を迅速に売却したいと思っているなら、不動産会社への買取がおすすめです。

買取なら、耐震基準に関係なく不動産会社に引き渡せます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の旧耐震物件など売却しづらい不動産を積極的に買取しています。

旧耐震物件の売却で迅速な現金化を希望するのであれば、まずは無料買取査定をご利用ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

新耐震基準との違い

旧耐震基準と新耐震基準の違いは、「震度6強〜7程度の大規模地震でも倒壊しない耐震性」が求められるようになった点です。

新耐震基準は1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用されています。

参照元:住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題【国土交通省】

たとえば、新耐震基準に基づいて建てられたマンションや戸建住宅は、構造的な強度が旧耐震よりも高く、耐震等級や耐震診断でも良好な評価を得やすいでしょう。

新基準では、建物の基礎設計や壁の配置バランス、構造材の強度などが厳格化されているからです。

また、耐震適合証明書があれば、地震保険料の割引などの優遇措置を受けられる場合もあります。

不動産の売買や資産価値の面でも、新耐震基準に適合した物件は買い手からの人気が高く、取引もスムーズに進みやすいため、両社の違いを正しく理解しておくことが大切です。

自宅が旧耐震か見分ける3つの方法

自宅の耐震性が新耐震か旧耐震に基づいているかは、建物の安全性や資産価値に大きく関わります。

そこで今回は、自宅の耐震基準を見分けるための具体的な方法を解説します。

建築確認が下りた日が1981年5月31日以前かを確認

まず確認すべきことは、「建築確認日」です。

これは建物を建てる前に提出する設計図が、建築基準法に適合しているかを審査する日付であり、1981年5月31日以前に建築確認が下りていれば、その建物は旧耐震基準で設計された可能性が高いとされています。

建物の安全性に不安がある場合は、この日付のチェックが耐震診断の第一歩です。

確認通知書・完了検査済証をチェック

建築確認の有無や完了日を裏付けるためには、「確認通知書」や「完了検査済証」といった公的書類の確認が必要です。

これらの書類には、建築確認がいつ下りたか、建物の完成がいつかといった詳細な情報が記載されており、旧耐震か新耐震かを判断する材料となります。

たとえば、売却を検討する際には、買主や不動産会社からこれらの書類の提示を求められるケースが多く、耐震性のアピールにもつながります。

書類が見つからない場合でも、当時の建築士や建築会社に問い合わせれば再発行できる可能性があります。

台帳記載事項証明書で建築日を確認

最後は、「台帳記載事項証明書(建築台帳)」を取得して建築日を確認することです。

この証明書は、建築物の構造や建築年月日、用途などが記載されており、自治体の建築課や窓口で誰でも取得できます。

これにより、確認通知書や完了検査済証が手元にない場合でも、1981年以前か以降かの判断が可能です。

台帳記載事項証明書の取得には身分証や申請書の提出が必要です。

たとえば、横浜市の場合1通300円で取得できるため、リスク回避の意味でも活用をおすすめします。

参照元:横浜市

なお、旧耐震物件を所有し売却が難しいと思っているなら、不動産会社への買取がおすすめです。

買取なら、耐震基準に関係なく不動産会社へ迅速に売却できます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の旧耐震物件など売却しづらい不動産を積極的に買取しています。

旧耐震物件の売却でお困りであれば、まずは無料買取査定をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

旧耐震の物件が売却しにくい5つの理由

旧耐震基準で建築された物件は、現在の住宅市場において売却が難しい傾向にあります。

その理由は、耐震性への不安や税制上不利であるなど、買主側にリスクとなる部分が多いからです。

本章では、売却を検討している売主に向けて、旧耐震物件が敬遠されやすい5つの代表的な理由を解説します。

地震に対する安全性への不安がある

旧耐震基準の物件が売れにくい理由は、「地震への耐震性」に対する不安です。

なぜなら、旧基準では震度5程度の耐震性能しか想定されておらず、現在の地震リスクに対応しきれない可能性があるからです。

たとえば、阪神淡路大震災では、昭和56年以前に建てられた住宅の倒壊が多数確認され、耐震性の低さが原因とされました。

参照元:住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題【国土交通省】

こうした背景から、買主が購入をためらうケースが多く、売却活動に支障をきたすことがあります。

現在の建築基準法では、震度6強〜7の地震にも耐えられる構造が求められており、新耐震基準と比べて安全性に大きな差があるのは事実です。

売却をスムーズに進めるには、耐震診断や補強工事を行い「耐震適合証明書」を取得しておくことが信頼性の向上につながります。

住宅ローン審査に通りにくい

旧耐震の物件は、住宅ローンの審査に通りにくい傾向があります。

なぜなら、金融機関は耐震性など建物の担保評価も審査基準としており、耐震基準を満たしていない不動産には融資を断る可能性があるからです。

たとえば、旧耐震と新耐震では金融機関の担保評価の違いから、買主のプロフィール(年収や勤務先など)が一緒でも融資内容が異なるケースがあります。

売主としては、ローンが通りにくいという買主側の事情を理解すること、あるいは現金購入者に絞って販売活動を行うなどの工夫が必要です。

税制優遇(ローン控除・贈与税非課税)が受けられない

旧耐震の物件は、原則住宅ローン控除や贈与税の非課税措置といった税制優遇を受けられません。

これらの制度が「耐震性が確保された住宅」に限定されているためです。

一方で、耐震適合証明書があれば、旧耐震物件でも住宅ローン控除を利用できます。

そのため、売却を有利に進めるには、耐震補強工事を実施し耐震適合証明書を交付しておくことが、購入希望者にとっての大きなアピールポイントになります。

地震保険料が割高になる

旧耐震物件は、地震保険料が高く設定されています。

これは耐震性が低いため、保険会社が地震時の倒壊や半壊、損傷リスクを高く見積もるからです。

たとえば、新耐震基準の建物だと10%の保険料割引を行っている保険会社もあります。

参照元:東京海上日動

保険料が高くなることで、買主側の維持コストが増加するため、結果的にコスト高を要因に「避けたい物件」として判断されてしまいます。

売却を成功させるためには、事前に耐震診断と必要な耐震補強を行い、割引対象となる基準を満たすよう対応したいところです。

建物が古く、リフォーム費用がかさむ

旧耐震の物件は築年数が古く、外装・内装ともに老朽化が進んでいることが多いため、リフォーム費用が高額になる傾向にあります。

買主はリフォーム費用の負担やそもそもリフォーム工事自体の手配が面倒という考えで敬遠し、購入を見送るケースが少なくありません。

築年数が古い建物は状態によっては、構造部分の劣化やシロアリ被害が見つかることもあり、リフォーム費用が多額となる可能性も否定できません。

売主としては、売却前に最低限の修繕を行うかリフォーム費用を考慮した価格設定を行うことが必要です。

なお、旧耐震物件の売却で難航していれば、迅速な売却が可能な不動産会社への買取がおすすめです。

買取なら、不動産会社が買主なので耐震基準に関係なくスムーズな取引を行えます。

そのなかでも、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の旧耐震物件などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

旧耐震物件の売却でお困りなら、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

旧耐震物件の売却方法【5つの選択肢】

旧耐震基準(1981年5月31日以前)で建築された住宅を売却する際には、耐震性の不安や地震時の倒壊リスクなどが影響し、買い手がつきにくいといわれます。

しかし、適切な方法を選べば、旧耐震の住宅でも資産として価値を見出せます。

本章で解説するのは、以下のポイントです。

仲介で「古家付き土地」として売却する

旧耐震住宅でも、そのまま「古家付き土地」として売却する方法があります。

この方法は、買主が自らリフォームや解体を行う前提で購入するケースであり、売主が大規模な補強や工事を行う必要がありません。

たとえば、駅近など「立地の良さ」をアピールできれば、古屋付き土地で売却できる可能性が高まります。

このように、耐震性には難があっても、土地の価値が高ければ価格が付く可能性は十分にあります。

ただし、売却後のトラブルを防ぐため、事前に耐震基準について買主に伝えることが必要です。

なお、古屋付き土地で売却するメリットやデメリットについては、以下の記事でくわしく解説しています。

耐震診断・耐震改修を行ってから売却する

建物の価値を上げるために、耐震診断と耐震改修を行ってから売却する方法があります。

新耐震基準に適合するよう補強すれば、住宅ローン控除や地震保険料の割引を受けられるなどのメリットを買主に提供でき、売却のしやすさにつながるからです。

国土交通省によると、耐震改修にかかる費用は木造戸建てで平均100万~150万円程度が目安とされていますが、自治体によっては補助制度も利用できます。

費用負担はあるものの、売主・買主双方にとって安心できる選択肢です。

耐震基準適合証明書を取得して売却する

耐震性を証明する公的な書類の「耐震基準適合証明書」を取得することで、旧耐震物件でも売却の条件を大きく改善できます。

この証明書があれば、買主が住宅ローン減税や登録免許税の軽減措置などを受けられるため、購入検討者が増える可能性があるからです。

証明書の取得には耐震診断と必要な改修工事が前提となるため、コストはかかりますが、その分メリットも大きいです。

売却の成功率を高めたい方は、検討すべき方法と言えます。

建物を解体して更地で売却する

老朽化が著しい、あるいは倒壊のリスクが高い旧耐震物件の場合は、建物を解体し「更地」として売却する方法もあります。

建物がないことで買主の自由度が高まり、特に新築を希望する層にとって魅力的な物件になるからです。

ただし、解体費用や固定資産税の増加といった負担も発生します。

そのため、更地での査定価格や相場に準じた売り出し価格、想定される売却期間などを不動産会社に相談しながら検討するとよいでしょう。

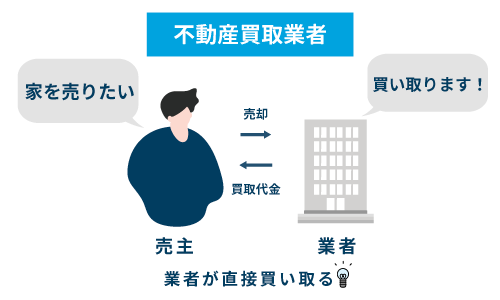

買取専門の不動産会社に売却する

すぐに現金化したい、手間をかけずに売却したいという場合は、買取専門の不動産会社に直接売却する方法がおすすめです。

特に旧耐震の住宅は、仲介では売却に時間がかかることが多いので、スピード重視の方には適した手段と言えるでしょう。

特に旧耐震の住宅は、仲介では売却に時間がかかることが多いので、スピード重視の方には適した手段と言えるでしょう。

買取では耐震性や建物の劣化に関係なく、「現状渡し」での取引が可能なことが多く、煩雑な手続きや修繕の必要もありません。

実際、買取を利用すると最短2週間程度で契約から入金まで完了するケースもあります。

高値での売却は難しいものの、現金化の確実性やスピードを優先したい場合には有力な選択肢と言えるでしょう。

なかでも、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の旧耐震物件などの売却しづらい不動産を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

ご興味があれば、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

旧耐震物件を少しでも高く売却するための5つの工夫

旧耐震基準の物件は、地震リスクや税制優遇の制限などにより、一般的には売却が難しいとされています。

しかし、工夫次第で物件の価値をアピールし、より良い条件で売却することも十分可能です。

本章では、旧耐震物件を高く売却するために効果的な5つの戦略について詳しく解説します。

好立地・希少性を最大限アピールする

旧耐震物件でも「立地が良い」「周辺に同じ条件の土地が少ない」といった希少性があれば、高値での売却が狙えます。

買主は耐震性だけでなく、利便性や将来の価値にも注目しているからです。

たとえば、駅徒歩圏内や小中学校が近い場所の戸建ては、築年数が古くてもファミリー層からの人気が高い傾向にあります。

また、地域の再開発エリアなどは、将来的な資産価値の上昇も期待できるでしょう。

耐震性に不安があっても、立地という強みを明確に打ち出せば、購入希望者の関心を引くことができます。

耐震基準適合証明書の取得で「安心」を提供する

旧耐震物件でも、耐震改修工事を行い「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン控除や登録免許税の軽減といった税制優遇を受けられる可能性があります。

これにより買主の購入意欲を高めることができるでしょう。

たとえば、築50年の木造住宅でも耐震補強工事を行い耐震基準適合証明書を取得したことで、買主が住宅ローン減税を受けられるようになります。

耐震診断から証明書の交付までには、一定の費用と時間が必要ですが、その分「安心・安全な住まい」としての信頼性を高めることが可能です。

あえてリフォームせず相場より安く設定して早期売却を目指す

物件が古い場合、全面的なリフォームをしてから売却するよりも、現状のままで相場より少し安めに設定するほうが早期売却につながるケースもあります。

あえて古い家を購入し、自分の好みにリフォームしたいと考える買主も多いためです。

この方法は、売主がリフォーム費用や工事の手間を負担せずに済むため、コスト面でもメリットがあります。

「手を加えない勇気」も、物件の価値をうまく伝えるための一つの戦略です。

ホームインスペクションを活用する

ホームインスペクション(住宅診断)は、建物の構造や設備の状態を第三者が客観的に評価する調査です。

これにより、不動産の信頼性を高め、買主に安心感を与えられます。

たとえば、旧耐震の物件であっても「構造は良好で大きな補修の必要はない」と診断された場合、買主は安心して購入を検討しやすくなります。

インスペクション結果は、引き渡し後のトラブル防止にもなるので安心して取引を進められます。

信頼できる不動産会社を複数比較する

旧耐震物件の売却には、知識と経験が豊富な不動産会社を選ぶことが成功のカギです。

そのため、1社だけに頼らずに複数の不動産会社に査定・相談を依頼し、実績や提案力を比較すると高く売れる可能性が高まります。

たとえば、旧耐震の売却実績が豊富な不動産会社には、住宅ローン控除の対象化に向けたリフォームの提案など、買主の不安を和らげるノウハウを持っています。

エリアの市場動向を熟知した担当者であれば、より高値での売却も期待できるでしょう。

不動産会社によっては、ホームページに過去の取引事例を掲載しているところもあります。

物件の魅力を最大限に引き出し高く売るには、「誰に任せるか」という視点が欠かせません。

なお、仲介での旧耐震物件の売却は、いろいろ面倒を思う方には、不動産会社への買取がおすすめです。

買取なら、耐震基準適合証明書の取得やリフォームの手間なく、現況のまま不動産会社に引き渡せます。

なかでも、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

現況のまま迅速な売却を希望するなら、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

旧耐震基準物件の売却における3つの注意点

旧耐震基準で建てられた住宅を売却するには、通常の物件とは異なるリスクや注意点が存在します。

そこで今回は、旧耐震物件の売却時に注意すべき3つの重要ポイントについて解説します。

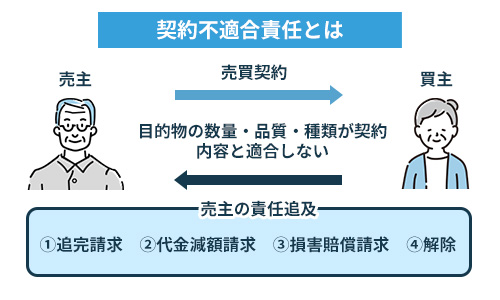

旧耐震であることを必ず告知し契約不適合責任を明確にしておく

はじめに、旧耐震であることを買主に告知し、契約不適合責任について明確に取り決めておく必要があります。

耐震性の不備を隠して売却した場合、売主が損害賠償や契約解除を求められる可能性があるためです。

耐震性の不備を隠して売却した場合、売主が損害賠償や契約解除を求められる可能性があるためです。

参照元:国土交通省

実際、不動産会社を通じた売買契約では、建物が旧耐震基準に基づくものであるかどうかを重要事項説明書で明記することが一般的となっています。

売却価格に影響する場合もありますが、トラブル回避のために透明性のある取引を心がけます。

リフォーム済でもローン対象にならない場合がある

たとえ内装をフルリフォームして見た目が新しくなっていても、旧耐震の建物は住宅ローン控除の対象外となるケースがあるため注意が必要です。

金融機関の多くは、耐震性を担保できない建物に対して融資を行わない、あるいは金利条件を厳しくする傾向があります。

これは、倒壊リスクが高いと判断される建物に融資することが、資金回収面でのリスクを伴うからです。

売却前に耐震診断を行い、必要であれば補強工事や耐震基準適合証明書取得を検討することで、売却機会を広げられます。

築古ならではのトラブルがある

旧耐震物件、特に築年数が経過した住宅では、建物自体に隠れた損傷がある場合が多く、思わぬトラブルが売却後に発生するリスクがあります。

主に注意すべき箇所は、以下の通りです。

- 給排水設備

- 基礎

- 屋根

- 外壁

たとえば、地震による構造へのダメージが蓄積しているにも関わらず、目視で気づかないケースもあり、引渡し後に雨漏りや配管破損といった問題が発覚します。

こうした事態を防ぐには、売却前に専門家によるインスペクション(住宅診断)を実施し、買主へ状況を正しく伝えることが重要です。

売却価格が下がる可能性はありますが、信頼ある取引によって成約率の向上にもつながります。

なお、旧耐震物件の売却で引き渡し後のトラブルに遭いたくないと思うなら、不動産会社への買取がおすすめです。

買取なら、不動産会社との直接取引となるので売却時の注意点や引き渡し後にトラブルに遭うリスクはありません。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

買取にご興味をお持ちであれば、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

旧耐震基準の不動産を売却しない場合の3つのリスク

旧耐震基準の物件を相続したものの、売却せずにそのまま保有し続けることには、今後に向けてリスクを背負い続けることになります。

本章では、旧耐震基準の不動産を売却しない場合のリスクについて解説します。

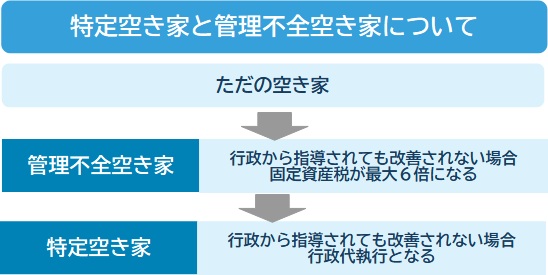

空き家放置による「特定空き家」認定される

旧耐震の物件を長期間放置していると、「特定空き家」に指定され、行政からの是正勧告や命令の対象となるリスクがあります。

特定空き家に認定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税金負担が大幅に増加することがリスクです。

特定空き家に認定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税金負担が大幅に増加することがリスクです。

参照元:NPO法人空家空地管理センター

たとえば、老朽化が進んだ木造住宅で、屋根の一部が崩落し通行人に危害を与える危険があると判断された場合、特定空き家もしくは管理不完全空き家に指定される可能性があります。

この制度は、地域の景観保全や防災対策の一環として2015年に改正された「空家等対策特別措置法」に基づいて運用されています。

空き家を売却しない場合は、定期的な空き家の維持管理(建物の改修、日常的な清掃、草刈りなど)を定期的に行いましょう。

維持費・固定資産税がかかり続ける

旧耐震物件を所有し続ける限り、たとえ使っていなくても「維持費」や「固定資産税」の支払いは継続します。

なぜなら、これらのコストは所有しているだけでかかってしまうコストであるからです。

具体的には、以下の費用がかかります。

- 草刈り費用

- 日常的な清掃費用

- シロアリ対策費

- 交通費や宿泊費

- 固定資産税・都市計画税(市街化区域内の場合)

特に、遠方に住む所有者にとっては、移動の交通費や宿泊費、管理の手間は大きな負担になります。

価値が下がり続ける建物に費用を投じるより、早期の売却や他の活用法を検討するほうが結果として損失を最小限に抑えることになるでしょう。

地震で倒壊すると損害賠償のリスクがある

旧耐震基準の建物は震度6強以上の地震に耐えられない設計であるため、万一倒壊して第三者に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。

たとえば、地震によって隣家の塀を壊してしまったり、駐車中の車に損害を与えたりしたケースでは、修繕費や慰謝料を請求される可能性が高まります。

耐震診断を受けていない旧耐震物件を保有すること自体が、法律上の「安全配慮義務」を怠ったとみなされるリスクをはらんでいます。

所有者としての責任を果たすためにも、地震に弱い建物を放置せず、補強・解体・売却といった対策を講じることが求められます。

なお、旧耐震物件の所有をリスクと考え早期に手放したいと思うなら、売却がおすすめです。

そのなかでも、買取なら買主を探す手間なく早期の現金化を実現し、さらに現況のまま不動産会社に引き渡せます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の旧耐震物件などの売却しづらい不動産を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

買取に興味をお持ちいただけたなら、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

旧耐震基準の物件は、地震への安全性やローン・保険の制約といった要因から、一般的に売却が難しいとされています。

耐震性能への不安と税制優遇の対象外となる点が、買主には大きなハードルです。

よって、売却時には「古家付き土地」や耐震診断・改修を経たうえで売却、あるいは更地化といった方法があります。

しかし、耐震補強や解体には多額の費用がかかり、さらに築古物件特有のトラブルや契約不適合責任にも注意が必要です。

これらのリスクを回避しつつ、手間を最小限に抑えたい場合は、「専門の買取業者への売却」が現実的な解決策となります。

なかでもアルバリンクは、旧耐震基準の物件を含む築古住宅の買取に豊富な実績を持つ専門業者です。

「売れないかも」「解体費が心配」といった不安を抱える売主にも丁寧に対応し、広告活動なしで迅速な売却を実現します。

旧耐震の家を「売りたくても売れない」とお悩みなら、まずはアルバリンクへご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/