空き家を解体する3つのメリット

老朽化した空き家を放置しておくと、倒壊や火災といった深刻なリスクを招くおそれがあるため、解体には大きなメリットがあります。

はじめに本章では、空き家を解体する3つのメリットについて解説します。

老朽化による倒壊・火災などの危険を防げる

空き家を解体する大きなメリットは、老朽化による倒壊や火災といった「物理的リスク」を未然に防げることです。

特に木造住宅は経年劣化が進みやすく、放置することで危険性が高まります。

たとえば、古い空き家が老朽化により屋根が崩れたことで通行人にけがを負わせると、所有者に損害賠償責任が発生する可能性が高いです。

こうしたトラブルを避けるためにも、解体によって建物を安全に処分することが重要です。

更地になることで売却・活用しやすくなる

更地にすることで、その土地の売却や活用が格段にしやすくなります。

なぜなら、老朽化した建物が残っている場合、買主に解体費用や解体業者の手配などの負担が生じるため、物件として敬遠されるケースが多いからです。

また、更地であることで、収益物件(アパートや店舗など)の建設に着手しやすくなるほか、駐車場としての活用も可能になるなど、総じて活用しやすい不動産となります。

たとえば、空き家が建っていた敷地を更地にすれば、駐車場として貸し出せ固定資産税の一部を補えます。

このように活用しやすくなるだけでなく、解体済みの土地は不動産会社からの査定価格が上がる傾向にあります。

ただし、更地にすると住宅用地の特例から外れるため、固定資産税が増額となる点には注意します。

それでも、売却しやすいまたは長期的には活用しやすい状態となるため、早めに解体を行うようにしましょう。

クレームや近隣トラブルを未然に防止できる

空き家を解体することで、クレームや近隣トラブルを未然に防止できるメリットがあります。

空き家の放置は、景観の悪化や異臭、害虫の発生などから、近隣住民とのトラブルにつながるケースが多いからです。

たとえば、管理されていない家屋の雑草が繁茂し、隣地の敷地に侵入したことで「迷惑行為」としてクレームを受けるケースがあります。

このことをきっかけに、近隣住民との人間関係が悪化し、所有者が心理的なストレスを抱えることもあるでしょう。

所有者としての責任を果たすためにも、トラブルの“火種”を断つ方法として解体は効果的です。

なお、空き家の解体が面倒であれば、そのままの状態で売却できる不動産会社への買取がおすすめです。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買取しています。

築年数が古い空き家、使い道がなく解体しようと思っている空き家があれば、まずは無料の買取査定をご利用ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

空き家を解体する4つのデメリット

空き家の解体には多くのメリットがありますが、同時に無視できないデメリットも存在します。

本章では、空き家解体のデメリットについて解説します。

固定資産税の優遇(住宅用地特例)がなくなる

空き家を解体すると、住宅用地としての「固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)」が失われてしまいます。

これは、本特例が『住宅が建っている土地』に限定して適用されるためです。

そのため、家屋が残っていれば固定資産税評価額の6分の1まで軽減されていた土地が、解体によって住宅がなくなることで、通常の評価額に戻ってしまいます。

この特例は住宅が建っている土地に限定されており、解体後は自動的に対象外となります。

特に、都市部の土地では、税額の差が大きく負担が急増することもあるので注意しましょう。

解体を決断する前には、土地の評価額や今後の活用予定を踏まえ、税金面の影響をシミュレーションすることが重要です。

なお、空き家の固定資産税が約6倍となる住宅用地の特例については、以下の記事でくわしく解説しています。

数十万~数百万円の解体費用がかかる

空き家の解体には、一般的に数十万~数百万円の費用がかかります。

木造住宅でも100万円前後、鉄骨・鉄筋コンクリート造になるとさらに高額になるのが一般的です。

参照元:NPO法人空家空地管理センター

また、空き家が狭小地や旗竿地、斜面地等の場合には重機を使用しずらく手作業に頼る部分も多くなることから、解体費用については必ず複数業者に見積もりを取りましょう。

さらに、自治体の補助金制度が適用される場合もありますが、申請手続きや対象要件が細かく、交付までに時間がかかることも多いです。

解体費用の相場および補助金の有無の確認が必要です。

解体後に活用しなければ管理負担は残る

空き家を解体しても、その土地を活用しなければ管理の負担は依然として残ることです。

雑草の除去や不法投棄の防止など、手間や費用が継続的にかかる点は見逃せません。

たとえば、更地にした結果、敷地内にゴミを不法投棄されるようになり、撤去や防犯対策のために追加費用が発生するケースもあります。

住宅用地特例が失われて固定資産税が増えるうえに、定期的な手入れも必要となるため、活用予定のない更地は“負の資産”になる恐れがあります。

そのため、解体後の土地活用計画が定まっていない場合は、あえて解体を見送るという判断も検討すべきです。

再建築不可物件は建物が建てられない可能性もある

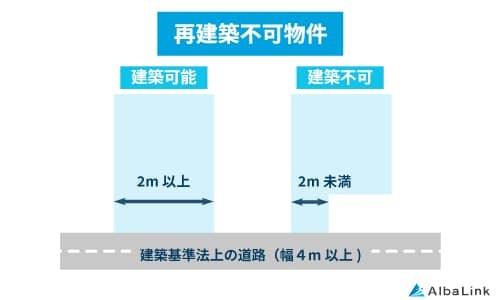

解体後の土地が「再建築不可」に該当する場合、新たな建物を建てられず、資産価値が著しく下がる可能性があります。

なぜなら、接道義務を満たしていない敷地(幅員4m以上の道路に2m以上接していない場合)では、建築基準法により建物の再建築が禁止されているからです。

なぜなら、接道義務を満たしていない敷地(幅員4m以上の道路に2m以上接していない場合)では、建築基準法により建物の再建築が禁止されているからです。

このような土地は一般消費者への売却は困難を極め、不動産会社からも敬遠されてしまいます。

実際、こうしたケースで空き家を解体してしまうと活用方法が限られ、固定資産税だけが発生し続けるという問題もあります。

解体を決断する前にその土地が再建築可能かどうかを建築士などの専門家に確認し、リスクを把握しておくことが不可欠です。

なお、解体費用の負担や解体後の維持管理費の負担が重いとの考えであれば、不動産会社への買取をおすすめしています。

買取であれば、これら費用負担なくスムーズに手放せるからです。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

再建築不可物件など訳あり不動産も買取しているので、まずは無料買取査定をご利用ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

空き家の解体費用を抑える4つのポイント

空き家の解体費用は、状況によって数十万円から数百万円と大きく変動します。

しかし、少しの工夫や制度の活用で費用を大幅に抑えることが可能です。

本章では、空き家の解体費用を抑えるポイントについて解説します。

補助金・助成金制度を活用する

解体費用を抑える効果的な方法の一つが、自治体の補助金・助成金制度の活用です。

多くの自治体では、老朽化により倒壊の危険性がある空き家や景観・防災上の問題を抱える建物を対象に、解体工事費用の一部を補助しています。

たとえば、茨城県日立市には、最大50万円の補助金が交付される制度があります。

解体を検討している方は、まずはお住まいの自治体の制度を確認し、補助対象に該当するかを確認しましょう。

不用品は事前に自らで処分しておく

解体前に不用品を自ら処分することで、全体の費用を大きく節約できます。

なぜなら、解体業者に廃棄処分まで依頼すると、不用品の量に応じて処分費用や人件費が追加で発生し、費用が高くなるのが一般的だからです。

たとえば、家具や家電といった粗大ごみは、自治体の粗大ごみ回収や専門のリサイクル業者に依頼するほうが、解体業者に一任するよりも費用を抑えられます。

特にリサイクル業者のなかには、使えるものを買い取ってくれる場合や、トラック乗せ放題といったお得なパック料金を設定しているケースもあるため、大幅な負担軽減につながるでしょう。

解体の直前までに可能な範囲で片付けを済ませておくと、コスト削減につながります。

地元の業者・閑散期を狙って依頼する

解体費用を抑えるもう一つのポイントは、地域密着型の業者を選び、閑散期を狙って依頼することです。

地元の業者であれば移動コストがかからず、土地や地域にも精通しているため、スムーズに工事が進む可能性が高いからです。

さらに、解体業者には繁忙期(12月~3月ごろ)と閑散期(4月以降)があり、閑散期の方が価格交渉しやすい傾向があります。

参照元:NPO法人空家空地管理センター

事前に複数業者の見積もりを取得し、施工時期も含めて相談することで無理のない金額で解体工事の契約ができます。

解体後の滅失登記を自分で行う

建物の解体が完了した後は、「滅失登記」という登記簿上の手続きが必要です。

これは建物が取り壊されたことを法務局に申請・登録するもので所有者が行うべき義務の一つです。

多くの場合、司法書士などの専門家に依頼しますが、実はこの手続きは自分でも行えます。

必要書類は建物除却証明書や解体業者の発行する書類、本人確認書類などで手間はかかるものの費用削減につながります。

特に、解体後の土地を売却や譲渡する予定がある方は、登記は迅速に行っておきましょう。

なお、空き家の解体で負担をかけたくないと思うなら、不動産会社への買取がおすすめです。

買取なら、解体等の負担なく現況のまま不動産会社に引き渡せます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

これまでに、築年数が経過した空き家や劣化が進んでいる空き家など需要がない物件でも積極的に買い取ってきた実績があります。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

空き家の解体で発生しやすい3つのトラブル

空き家の解体には多くのメリットがありますが、同時に予期せぬトラブルが発生しやすいのも事実です。

特に「契約や金額面での業者とのトラブル」「近隣住民との騒音・粉塵被害」などは注意すべき代表例です。

解体業者との契約・金額トラブル

空き家の解体で最も多いトラブルの一つが「解体業者との契約内容や費用をめぐるトラブル」です。

費用の内訳が不明確なまま契約を進めてしまうと、後から追加料金が発生するケースがあります。

たとえば、見積もり段階の金額提示と実際の解体工事で重機の追加使用や廃棄物処理の費用が別途かかり、結果的に請求金額が見積もり金額を大幅に超えてしまうことです。

契約前には工事内容、費用内訳、追加費用の発生条件を明記した「書面での契約」を必ず交わすことが重要です。

近隣住民との騒音・粉塵トラブル

空き家の解体工事では、騒音や粉塵が発生するため、近隣住民とのトラブルが起きやすくなります。

特に住宅密集地では、作業時間や作業音が原因でクレームに発展することが少なくないからです。

たとえば、重機による解体作業が早朝から始まったことで、周囲から苦情があるケースがあります。

また、粉塵が洗濯物や車に付着したといった細かな問題もトラブルの原因になり得ます。

こうした事態を避けるには、工事前に挨拶回りを行い、作業期間・時間・安全対策を丁寧に説明することが大切です。

地中埋設物や残置物による追加費用発生のトラブル

解体工事の際に地中から古い基礎や廃棄物、浄化槽などの「地中埋設物」が見つかり、追加費用が発生するトラブルも多発しています。

たとえば、解体中に古い井戸やコンクリート片が地中から出てきた場合、それを撤去・処分する費用が見積もりに含まれておらず、追加費用の発生と工期の延長が起きてしまいます。

このような事態に備え、事前に地盤調査や家屋内の残置物チェックを行い、可能性がある項目は見積書に明記してもらうことが大切です。

最近では、解体工事向けの無料見積もりシミュレーターを提供している業者も増えています。

なお、空き家の解体でトラブルが不安なら、そもそも解体が不要な不動産会社への買取がおすすめです。

買取なら、解体せずに現況のまま不動産会社へ引き渡せます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の築年数が古い空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

まずは、弊社の無料買取査定をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

信頼できる解体業者を見分ける2つのポイント

空き家の解体は大きな費用がかかるため、信頼できる業者に依頼することが重要です。

本章では、信頼できる解体業者を見分けるポイントについて解説します。

建設業許可・解体工事登録があるか

解体工事を依頼する際は、業者が「建設業許可」または「解体工事業の登録」を受けているかを必ず確認すべきです。

なぜなら、これらの許可は、解体工事に必要な技術等を整えている業者である証明となるからです。

許可の有無は、業者のホームページや自治体の指定業者一覧で確認できます。

安全性と信頼性の高い解体工事を行うには、こうした法的要件を満たしているかを事前にチェックすることが不可欠です。

現地調査と詳細見積りを出してくれるか

現地調査を実施し、詳細な見積もりを提示してくれる業者であるかです。

現地を確認せずに出された概算の見積りのみでは、実際の工事開始後に「追加費用」が発生するリスクが高く、トラブルの原因になりやすいでしょう。

たとえば、優良な業者は、調査結果に基づいた明確な見積書を出し、処分費や重機使用料、手続き代行料なども明記します。

見積もりが無料かどうかも確認し、金額や内容に不明点があれば電話で相談しましょう。

契約前の段階での対応が丁寧な業者ほど、実際の工事も安心して任せられます。

空き家の解体後にできる3つの活用方法

空き家を解体して更地にした後、その土地を有効に活用することで固定資産税などの維持費負担を軽減しつつ資産として活かすことが可能になります。

本章では、空き家の解体後にできる土地活用の方法について解説します。

駐車場や資材置き場として活用する

空き家を解体した土地を駐車場や資材置き場として活用する方法は、初期投資が少ない点が魅力です。

特に、駐車場はアスファルト舗装などの最低限の整備だけですぐに収益化を目指せます。

こうした活用は、建築確認申請や複雑な法的要件が不要な場合が多く、土地の形状や敷地面積に関係なく比較的簡単に始められる点もメリットです。

放置していた土地が手間をかけずに収入を生む「ちょい活用」として、まず最初に検討したい選択肢です。

なお、空き家を駐車場にするメリットやデメリットについては、以下の記事で解説しています。

土地として売却する

空き家を解体し更地にすることで、土地として売却しやすくなるのも大きなメリットです。

古い建物が残っている状態では売れにくい物件でも、更地にすることで買い手の選択肢が広がります。

たとえば、更地にすると買主が土地の形状を確認しやすく、引渡し後に直ぐに建設工事等に着手できるメリットがあるため購入希望者が現れやすいでしょう。

特に、住宅地や開発が進む地域では、更地の方が売却価格が高くなることもあります。

「売れない空き家」から「売れる土地」へと資産を変える手段として、更地売却は非常に有効です。

収益物件を建てて賃貸経営をする

更地に収益物件を建築して賃貸経営を始めることです。

このような活用手段は、安定的かつ長期的な賃料収入を得られるメリットがあります。

よって、空き家相続後にアパートを新築して土地活用する人は少なくありません。

たとえば、敷地が広く駅からのアクセスも良い土地に総戸数8戸のアパートを建て賃料を10万円に設定できれば、満室時に年間960万円の賃料が見込めます。

なお、アパート建設には、多額の初期投資が必要であることや空室リスクなどがあることも忘れてはなりません。

もちろん、地域の賃貸需要や競合物件の調査も必要で、事前の市場調査や専門家のアドバイスを受けながら計画的に進めることが必要です。

土地を「眠った資産」にせず、将来の安定収入を生み出すための一歩として賃貸経営を検討する価値は十分にあります。

一方で空き家の活用自体が面倒、初期投資費用を用意できないなどのお悩みがあれば、即現金化が可能な買取がおすすめです。

買取なら、最短1週間程度で迅速に手放せ、土地等の維持管理の悩みから解放されます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の土地など活用に困っている不動産を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

解体後の土地活用に悩んでいるのであれば、解体前に弊社の無料買取査定をご利用ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

空き家を解体せずに売却もおすすめな3つの理由

空き家を所有していても、解体せずに売却するという選択肢があることをご存じでしょうか?

解体には費用も手間もかかるので、あえて「そのまま売る」ことにも得られるメリットが多く存在します。

本章では、以下3つのメリットについて解説します。

解体費用がかからないから

空き家を解体せずに売却する最大のメリットは、解体費用が一切かからないことです。

解体工事には木造家屋でも平均100万円以上、鉄筋コンクリート造では200万円以上の費用が発生するのが一般的であり、所有者にとって大きな負担になります。

このように、事前の解体による出費を抑制できれば、売却時の収益も大きく変わります。

家屋が居住できる状態であれば、解体しない方が賢明なケースもあります。

築古でも「古家付き土地」としてニーズがあるから

築年数の古い空き家であっても、「古家付き土地」として一定のニーズがあります。

これは、建物をリノベーションして住みたい、または自分で解体して新築したいという購入希望者が一定数存在するためです。

特に、都市部や人気エリアでは新築よりも安価で住める古家付き物件の需要も多く、売却しやすい傾向もあります。

このように、解体の手間や費用負担なく売却できることは大きなメリットです。

再建築不可・事故物件でも買取できる専門業者もあるから

空き家が「再建築不可物件」や「事故物件」といった条件を抱えていても、専門業者によって現況のまま買取可能なケースがあります。

一般的にこのような物件は売却が難しいと考えられがちですが、訳あり物件に特化した不動産会社や買取事業者では、独自の査定基準と再活用ノウハウを持っているため、買取ができてしまいます。

空き家を放置すると、老朽化による倒壊や近隣への迷惑といったリスクが高まるため、少しでも条件が悪いと感じたら、専門業者への相談がおすすめです。

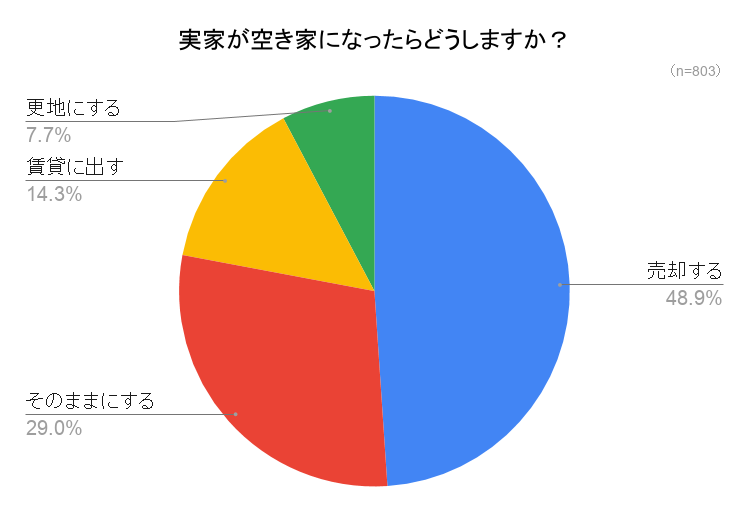

なお、弊社アルバリンクでは、全国の男女803人を対象にインターネットを通じて「実家の空き家問題」についてのアンケトート調査を実施しています。

これによると、「実家が空き家になったらどうしますか?」という質問に約半数の人が「売却したい」と回答しています。

また、「更地にする」はわずか7%でした。

つまり、実家が空き家になっても解体ではなく、現況のまま売却したいという意見が多くを占めています。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

まずは、弊社の無料買取査定をご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

まとめ

空き家を解体することで倒壊や火災のリスクを回避し、近隣トラブルの防止や土地の売却・活用の選択肢が広がるといったメリットがあります。

一方で、解体には高額な費用がかかり、固定資産税の優遇措置がなくなるなどのデメリットもあるため、慎重な判断が求められます。

これらのリスクを避けつつ空き家問題を解決する方法として、「解体せずに売却する」という選択肢があります。

再建築不可や事故物件のように、一般的に売却が難しい物件でも、専門の買取業者であれば柔軟に対応します。

なかでもアルバリンクは、全国で空き家の買取実績が豊富な専門業者です。

老朽化が進んだ家屋や活用が難しい物件でも、現地調査をもとにスピーディーに買取査定を行い、煩雑な手続きも代行します。

「解体すべきか、売却すべきか」とお悩みの方は、まずはアルバリンクにご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。