相続放棄の制度と法律上の意味

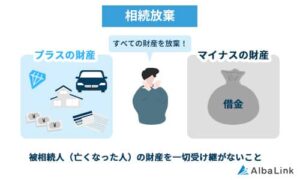

相続放棄とは、被相続人が遺した財産や負債を切受け継がないと法律上宣言する制度です。

これは、民法第938条に基づいて、相続人が家庭裁判所に申述することで成立します。

相続放棄制度は、相続人が故人の借金などの負債を引き継ぐことを回避できる仕組みとして設けられています。

ただし、この制度を利用する場合、負債だけでなく預貯金などの資産もすべて放棄することになります。

相続放棄は単に責任から逃れるためではなく、将来的な経済的リスクを回避するための正当な法的手続きだと言えます。

遺産相続において冷静かつ迅速な判断が求められるため、放棄する場合は戸籍謄本や必要書類を揃え、速やかに家庭裁判所に申し立てを行うことが重要です。

参照元:相続放棄の申述【裁判所】

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

相続放棄の効果と「逃げ得」と言われる2つの理由

相続放棄は、相続人が被相続人の財産・負債の一切を引き継がない選択であり、これにより借金などの負担から免れる効果があります。

しかし、この制度が「逃げ得」と言われることがあります。

なぜなら、他の相続人や債権者にとって不利な結果をもたらす可能性があるからです。

たとえば、長男が相続放棄することで順位の低い兄弟姉妹に負債が回ることもあり、残された相続人に大きな負担を与えるケースが存在します。

実際、法務省の統計によると、相続放棄の手続き件数は年々増加しており、家庭裁判所には放棄によるトラブルの相談も多く寄せられています。

【年度別の相続放棄受理件数】

| 年度 | 受理件数 |

| 2021年(令和3年) | 251,994件 |

| 2022年(令和4年) | 260,497件 |

| 2023年(令和5年) | 282,785件 |

参照元:司法統計年報

相続放棄を申請する人が多いため、この手続きを行うと責任を逃れることができ「逃げ得」になると考える人がいるのです。

とはいえ、法律上は正当な手続きであり、事前に調査し、申述書や戸籍などの必要書類を揃えて家庭裁判所へ提出する義務を果たせば、法的に問題はありません。

相続放棄は責任回避ではなく、リスク管理の一環として活用されるべき制度なのです。

相続放棄によるメリットと「逃げ得」と誤解される背景

相続放棄の大きなメリットは、借金や固定資産税などの負担から解放されることです。

特に、不動産や空き家など維持管理に費用がかかる遺産を回避できる点が注目されています。

相続放棄が「逃げ得」と誤解される背景には、「相続放棄さえすれば空き家の管理から完全に解放される」という誤った認識があります。

しかし、実際はそう単純ではありません。

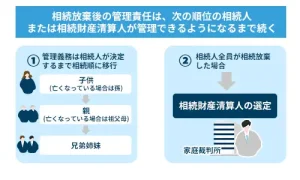

相続放棄をしても、一定の条件下では管理責任が続くことがあります。

民法では、相続放棄した人であっても、他の相続人が管理を開始するまでは、自分の財産と同じように被相続人の財産を管理する義務があります。

例えば、被相続人の空き家に住んでいた場合や鍵を管理していた場合は、相続放棄をしても管理責任から逃れることはできません。

また、相続人全員が放棄した場合でも、遺産の管理や清算の手続きが必要となり、清算人の選任や国庫への帰属などの手続きが発生することがあります。

相続放棄を検討する際は、単に放棄すれば全ての責任から解放されるわけではないことを理解し、遺産の内容や相続関係を十分調査した上で、専門家に相談することが大切です。

なお、相続放棄の管理義務がいつまで続くのかと管理義務を怠るリスクについては、以下の記事でくわしく解説しています。

実際に「逃げ得」が成立するケースと成立しないケース

「逃げ得」が成立すると思われがちな場面でも、実際には法的にそう簡単に責任を免れられるわけではありません。

相続放棄が認められるのは、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に、家庭裁判所に申述を行い、正式に受理された場合に限られます。

参照元:申述期間【裁判所】

成立するケースとしては、遺産のほとんどが負債であり、他の相続人も全員が放棄を選択した場合です。

この場合、遺産は国庫に帰属し、個人の負担は発生しません。

一方、成立しないケースでは、放棄後に遺産を一部でも処分・使用した事実が発覚した場合、「単純承認」と見なされ、負債返済の義務が発生します。

2014年の名古屋高等裁判所の判決で、家庭裁判所が相続放棄を受理した後であっても、相続放棄が無効とされたケースがあります。

参照元:裁判例検索

このような事例からも、相続放棄には慎重な対応と正確な判断が求められます。

制度を誤解せず、正しく理解した上で対応することが、トラブル回避と法的責任回避の鍵となります。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

相続放棄をしても負う2つの義務とは

相続放棄をすれば、すべての相続財産や借金から解放されると考えがちですが、実は一部の義務が残る可能性があります。

特に不動産の管理や保存に関する責任については、相続放棄後であっても無関係ではいられません。

空き家や山林などの不動産に対する管理義務

相続放棄をした場合でも、空き家や山林といった不動産については一時的な管理義務が生じることがあります。

特に近隣住民や地域社会に悪影響を及ぼす可能性がある場合には、その責任を無視できません。

この管理義務は、民法940条よって認められており、たとえば相続放棄をしていても「現に占有している者」として建物の保全措置を求められる場合があります。

「現に占有」とは、相続財産に対して事実上の支配を及ぼしている状態であり、以下のケースがあてはまります。

- 対象となる家屋にそのまま住み続けている場合

- 対象となる家屋に占有者自身の家財や荷物等を保管している場合

- 対象となる家屋の鍵を保有している場合

参照元:国土交通省

たとえ法的には所有権を放棄していたとしても、第三者への危険がある状況では損害賠償の対象になる可能性もあります。

空き家によるトラブルは、相続放棄によっても完全に回避できないリスクとして認識されています。

そのため、不動産を相続しないと決めた場合でも、まずは実家や土地の現状を調査し、必要に応じて清算人の選任や管理人の設置を家庭裁判所へ申立てるといった方法も検討すべきです。

無責任な放置は思わぬ法的責任を招くことになります。

2023年4月の法改正による「保存義務」への変更点

2023年4月の民法改正により、相続放棄後における不動産管理の責任は「管理義務」から「保存義務」へと変更されました。

これにより、相続放棄をした相続人の義務の範囲が限定されることになりました。

この改正の背景には、従来の「管理義務」が広く解釈され、相続人が不当に重い負担を強いられていた実態があります。

保存義務は「現に占有している者」に限定されており、占有していない者には原則として責任が及ばなくなりました。

このように、保存義務への転換は相続放棄をする人々にとって重要な法的保護となります。

とはいえ、自身がその不動産を「占有」している状態であれば、一定の責任が生じるため、法改正後も状況の確認と正確な判断が必要です。

「現に占有している者」に限定される保存義務

保存義務が「現に占有している者」に限定されたことにより、相続放棄者にとっては明確な区別ができるようになりました。

占有とは、物理的に土地や建物を使用・管理している状態を指します。

このため、相続放棄をしていても、その不動産に住んでいたり、通帳や鍵などを所持していると「占有」と判断される可能性があります。

この場合、保存義務を果たさなければならず、適切な対応が求められます。

例えば、最高裁の過去判例では、空き家の放置により隣接建物へ損害を与えたケースで、占有者に対し賠償責任が認められた事例もあります。

参照元:日本住宅性能検査協会

このように、形式的な相続放棄だけでは義務を回避できないことがあるのです。

したがって、相続放棄後の不動産については、占有の有無を慎重に判断し、必要であれば管理人の選任や清算の申立てを行うべきです。

状況に応じて弁護士への法律相談を活用することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

保存義務を怠った場合のリスクと損害賠償責任

保存義務を怠ると、損害賠償責任を問われるリスクが発生します。

たとえ相続放棄をしていたとしても、不動産を占有していたことが認定されれば、第三者に対して被害を与えた際の法的責任を免れることはできません。

特に問題となるのは、空き家が老朽化して倒壊したり、山林が放置されたことで火災が発生するようなケースです。

こうした事故による被害は高額な損害賠償につながることがあり、無視できないリスクです。

日本住宅総合センターの試算によると、火災で隣家を全焼させ、住人を死亡させた場合には、6,000万円以上の損害賠償額になるとの試算を提示しています。

そのため、不動産を相続する意思がない場合でも、放置せず、必要に応じて売却・管理・清算の方針を検討すべきです。

最初の段階で専門家に相談し、費用や対応方法を確認しておくことが重要です。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

相続財産清算人を選任すると、保存義務から解放される?

相続放棄をしても、不動産などの相続財産に関する保存義務が残る場合があります。

しかし、「相続財産清算人」を選任することで、その義務から解放される方法があるのをご存じでしょうか。

相続財産清算人が選任されると、その者が被相続人の財産を一括して管理・処分する責任を負います。

これにより、放棄した相続人は不動産の保存義務や管理から解放され、負担やリスクを軽減できます。

相続財産清算人とは?相続財産管理人との違い

相続財産清算人とは、相続放棄をしたすべての相続人がいる場合に、被相続人の財産を清算するために家庭裁判所が選任する人物です。

この役割は、遺産の売却や債権者への返済、残余財産の国庫への帰属など、相続財産全体の処分を担います。

一方で「相続財産管理人」は、相続人が存在するが所在が不明、または相続人がいない場合などに選任されることが多く、主に資産の保全・調査が中心です。

つまり、清算人はより積極的な「処分」や「清算」が求められる立場にある点が異なります。

清算人を選任することで保存義務から免れる方法

相続放棄をした相続人が不動産の保存義務から解放されるには、相続財産清算人の選任が最も確実な方法の一つです。

清算人が選任されることで、相続財産全体の管理・処分の責任が移り、相続人個人の法的義務が解除されるからです。

この手続きを進めるには、まず家庭裁判所に選任申立てを行い、適任者が正式に選ばれる必要があります。

選任後は、管理責任をすべて清算人が負うため、相続放棄をした人は保存義務を履行する必要がなくなります。

このような状況に対応するには、家庭裁判所の制度を正しく利用し、清算人を通じて安全かつ法的に正当な処理を進めることが、相続放棄者にとって最善の対策となります。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

相続財産清算人の選任申し立て

相続財産清算人を選任するには、家庭裁判所に「選任申立て」を行う必要があります。

この申立ては、相続放棄をした相続人または利害関係人(債権者など)が行うことができます。

申立ての目的は、相続財産を適切に管理・清算し、不要なトラブルを防ぐことです。

特に不動産の処分や相続税の清算、債務の返済などが必要なケースでは、清算人の存在が不可欠です。

裁判所への申し立ては、書類作成や証拠資料の提出など、専門的な知識が求められることもあり、弁護士や司法書士への依頼が増えています。

したがって、放置リスクを避けるためには、早期に清算人の選任を申し立てることが重要です。

法律相談を通じて必要な手続きと書類の準備を進めると、スムーズな申立てが可能になります。

家庭裁判所による審理と選任

相続財産清算人の選任申立てを行うと、家庭裁判所による審理が行われ、適格と認められた人物が正式に任命されます。

この審理では、被相続人の財産状況や放棄者全員の意思、清算の必要性が判断材料となります。

選任されるのは、通常、弁護士や信頼できる第三者であり、専門知識を活かして遺産を適切に処分します。

裁判所の判断を経ることで法的な正当性が担保され、後のトラブルも避けやすくなります。

このように、裁判所を介して清算人を選ぶことで、相続放棄者が不必要な責任や保存義務から法的に解放されるのです。

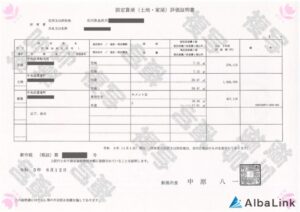

主な必要書類

相続財産清算人の選任申し立てには、複数の書類が必要となります。

主なものとしては、以下の通りです。

- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本

- 相続放棄者全員の戸籍と放棄受理証明書

- 財産目録(不動産、預貯金、借金等の調査結果)

- 相続関係説明図

- 申立書(家庭裁判所指定様式)

これらの書類は、状況に応じて追加が必要になる場合もあります。

また、申立てには数千円程度の費用がかかり、弁護士に依頼する場合は別途費用も発生します。

スムーズな手続きのためには、事前に必要書類を整理・調査しておくことが重要です。

無料の法律相談や家庭裁判所の窓口を活用し、手続きを円滑に進めましょう。

相続財産清算人の選任にはどのくらいのお金が必要?

相続財産清算人を家庭裁判所に申し立てる場合、必要となる費用はいくつかの項目に分かれます。

申立て自体は無料ではなく、書類取得や予納金、さらには専門家への報酬も含めると、数万円から数十万円に及ぶケースもあります。

したがって、相続財産清算人の選任を検討する際は、複数の費用項目を整理し、総合的なコストを見積もる必要があります。

不明点は早めに法律相談を受けることで、後のトラブルや負担を軽減できます。

申立費用

相続財産清算人の申立をする際、1,500円分の収入印紙が必要です。

この金額だけを見ればそれほど高額には感じられませんが、実際の申立てには専門的な知識や書類の作成が伴うため、弁護士などへの依頼を行う場合は別途報酬が必要です。

必要書類の取得費用

相続財産清算人の選任には、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍、相続放棄受理証明書など多くの書類が必要です。

これらの書類を取得するための費用も申立費用に含まれるべき要素です。

具体的には、戸籍謄本1通あたり450円、除籍謄本や改製原戸籍は750円程度かかるのが一般的です。

さらに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得する必要があるため、自治体をまたいでの請求が必要になることもあります。

国の統計によれば、高齢化により相続手続きの複雑化が進んでおり、被相続人の戸籍が3通〜10通以上に及ぶケースも多く、取得費用だけで5,000〜10,000円を超えることがあります。

そのため、事前にどの戸籍が必要かを調査し、必要最小限の書類で済むよう工夫することが、費用の削減にもつながります。

また、取得手続きに時間がかかる場合があるため、早めの対応が肝要です。

予納金

予納金とは、相続財産清算人にかかる諸経費をまかなうために、家庭裁判所に事前に納めるお金です。

この金額は、清算人の活動に必要な期間や財産の内容によって異なります。

東京家庭裁判所の目安によれば、予納金はおおむね20万〜30万円程度とされていますが、財産が多岐にわたる場合や管理が長期間に及ぶ場合は、50万円を超えることもあります。

たとえば、相続財産に土地や空き家が含まれており、それらを売却処分する必要があるケースでは、不動産鑑定や仲介手数料、登記関連費用も発生するため、清算にかかるコストが高くなります。

このような背景から、予納金の額はケースバイケースであるため、事前に家庭裁判所に問い合わせ、見積もりを把握することが重要です。

また、予納金を用意できない場合は、制度の利用自体が難しくなる可能性もあるため注意が必要です。

専門家に支払う報酬

相続財産清算人の選任手続きを弁護士などの専門家に依頼した場合、報酬が発生します。

これらの報酬は、手続きの複雑さや相談回数によって異なりますが、相場としては10万〜30万円前後が目安とされています。

また、清算人に就任する専門家(たとえば弁護士)が実際に遺産の売却や債権者への返済、各種書類の作成などを行う場合、その業務量に応じて別途報酬が発生します。

この報酬は、予納金の中から支払われることが多いですが、内容によっては追加での請求もあり得ます。

したがって、専門家に依頼する場合は、初回相談時に料金体系や支払い方法について明確に説明を受けることが重要です。

費用対効果を比較しながら、信頼できる専門家を選定することが成功の鍵となります。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

相続放棄と管理責任に関するよくある3つの質問

相続放棄を行えば一切の責任から解放されると思いがちですが、実際には一部の管理義務や手続きが残るケースがあります。

特に不動産や空き家に関しては注意が必要で、多くの人が疑問を抱く点です。

ここでは、相続放棄にまつわる代表的な質問とその回答を通じて、相続人が陥りやすい誤解や判断ミスを防ぐための知識を提供します。

Q. 空き家を放棄したのに通知が届くのはなぜ?

相続放棄をしたにもかかわらず、空き家の固定資産税の納付に関する通知が届くケースがあります。

これは、「占有」や「管理の事実」があったと見なされている可能性があるためです。

固定資産税は、毎年1月1日の時点で市区町村が管理している記録(固定資産課税台帳)に、誰の名義で登録されているかによって決まります。

参照元:久喜市

次のような場合に通知が届くことがあります。

- 相続放棄の手続きが1月1日より後に完了した場合

- 市区町村が相続放棄の事実を知らない場合

つまり、法律上では相続放棄が完了していても、市区町村の記録が更新されていなかったり、役所が相続放棄したことを把握していなかったりすると、引き続き通知が送られてくることがあるのです。

通知を受け取った場合は、相続放棄の証明書(家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書)を市区町村の担当窓口に提出して、記録を更新してもらうことが大切です。

Q. 相続人全員が放棄した後の不動産はどうなる?

相続人全員が相続を放棄すると、亡くなった方(被相続人)の不動産を含む財産は特殊な手続きに入ります。

最初に、家庭裁判所が「相続財産清算人」という管理者を選びます。

裁判所はこの選任を公に知らせて、およそ6か月以上の期間をかけて、まだ見つかっていない相続人がいないか探します。

同時に、お金を貸していた人(債権者)や遺言で何かをもらうことになっていた人(受遺者)に申し出るよう伝えます。

相続財産清算人は不動産などの財産を調べて管理し、財産の一覧表を作ります。借金などがあれば、その財産から支払いを行います。

亡くなった方と親しい関係にあった人(特別縁故者)がいれば、裁判所の判断で財産の一部を分けてもらえることがあります。

借金の支払いや財産の分与がすべて終わった後に残った不動産などは、最終的に国のものになります。

Q. 専門家に相談すべきタイミングと選び方

相続放棄や不動産管理に関する疑問や手続きは、複雑で専門知識が必要なため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが賢明です。

特に以下のような場合には、速やかな相談が推奨されます

- 不動産に関する通知や請求書が届いたとき

- 相続放棄後の保存義務について不安があるとき

- 相続人全員が放棄し、財産の行方が不明なとき

選び方としては、相続案件の実績があること、初回相談が無料または低額で受けられること、そして家庭裁判所への対応経験が豊富な点を確認すると良いでしょう。

信頼できる専門家と連携することで、相続放棄後の不安やリスクを最小限に抑え、安心して今後の生活に向き合うことができます。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

相続放棄する前にアルバリンクに相談するのがおすすめ

相続を放棄したはずの空き家でも、管理責任が一時的に発生することがあります。

放置すると思わぬトラブルや費用が発生するケースがあるからです。

面倒な管理や手続きを避けるためにも、専門の買取業者に査定を依頼して、早めに手放す選択肢を検討してみませんか?

まずは現状を知ることから始めましょう。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

この記事では、「相続放棄」が本当に「逃げ得」となるのかについて、法的制度や管理義務の観点から詳しく解説しました。

相続放棄をしても、不動産の保存義務などから完全に解放されるわけではなく、2023年の法改正により一部に義務が残る可能性もあります。

不安がある方は、相続財産清算人の選任や専門家への相談を検討してみてください。

今後のトラブルを未然に防ぐためにも、この記事をきっかけに一歩踏み出しましょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/