個人でも空き家を貸せる?副業・事業の2つの判断基準とは

個人でも空き家を貸すことは可能です。

実際には、相続や転勤などで使わなくなった家を、特別な資格がなくても第三者に貸し出している方が多く見られます。

空き家を貸出すと、家賃収入を得られるうえ、建物の老朽化を防ぎ、資産としての活用が期待できる点も魅力といえるでしょう。

ただし、賃貸に出す際は「副業として扱われるのか」「事業とみなされるのか」といった点も踏まえておく必要があります。

ここでは、副業・事業の判断で迷う点を2つ紹介します。

以下で、副業と事業の違いについて具体的に解説していきます。

空き家を貸すと副業になるのか?

空き家を貸して家賃収入を得る行為は、基本的に副業には該当しません。

賃貸経営は労働による対価ではなく、資産運用として位置づけられるため、多くの企業において就業規則上も問題視されることは少ないといえます。

特に物件数が少なく、自主管理も行っていない場合は「副業」とみなされる可能性はほとんどありません。

ただし、公務員や副業を禁止している企業に勤めている場合は注意が必要です。

公務員の場合、家賃収入が一定額を超える、あるいは事業的規模に該当するなどの条件を満たすと、「副業」や「事業」と判断されることがあります。

事業所得とみなされる条件とは?

空き家を賃貸に出す場合でも、規模や運用の実態によっては「事業」とみなされる可能性があります。

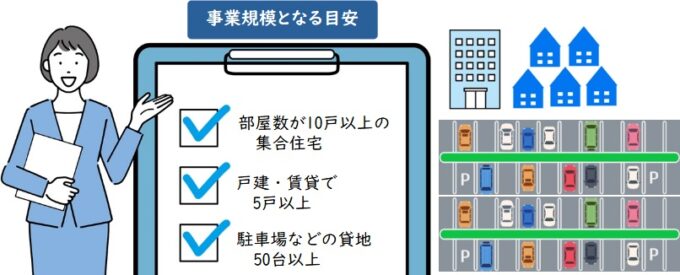

国税庁の基準によれば、戸建てを5棟以上、またはアパートなどで10室以上を貸している場合は「事業的規模」と判断され、所得税上も「事業所得」として扱われます。

参照元:事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁

さらに、公務員であって家賃収入が年間500万円を超える場合や、自主管理によって相応の時間を要する場合も、副業あるいは事業に該当するおそれがあります。

参照元:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

参照元:「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査(勤務条件等に関する附帯調査)」の結果等について

事業と認定された際には、事業税の納付や各種申請が必要になるため、事前に自身の状況や規模を確認しておくことが大切です。

空き家を貸すときに発生する3つの費用や税金

空き家を賃貸に出す際には、物件の状態を整える初期費用や、貸し出し後に発生する税金など、さまざまなコストがかかります。

予想外の出費を防ぐためにも、あらかじめ必要となる費用の種類やおおよその相場を把握しておくことが大切です。

主な費用としては、以下のようなものが挙げられます。

ここでは、それぞれの費用の内容と相場について詳しく紹介します。

リフォーム・クリーニング費用

空き家を賃貸に出す際は、入居希望者に選ばれる物件に整えるため、室内の清掃や設備の改修が必要になることが少なくありません。

特に長期間使用されていなかった場合、ハウスクリーニングには2~10万円程度かかり、間取りや汚れの程度によってはさらに費用がかさむ場合もあります。

老朽化が進んでいる場合には、水回り設備の交換や外壁の補修などで数十万~数百万円のリフォーム費用が発生する可能性も否定できません。

ただし、地域によってはリフォームを行っても入居者が見つからないリスクがあるため、まずは最低限の修繕にとどめ、家賃相場とのバランスを考慮した対応が現実的といえます。

管理会社への手数料や仲介手数料

空き家を第三者に貸し出す際は、不動産会社を通じて入居者を募集するのが一般的です。

このとき発生する費用として、「仲介手数料」と「管理手数料」があります。

仲介手数料とは、貸主と借主の双方が不動産会社に支払う報酬のことです。

原則として、それぞれ「家賃の0.5か月分+消費税」が上限とされています。

ただし、借主が同意した場合に限り、「家賃1.1か月分+消費税」まで請求することが可能です。

参照元:国土交通省

そのため、貸主が全額を負担する場合もあれば、借主が全額を負担する場合もあり、契約内容によって異なります。

一方、管理手数料は毎月の家賃収入の5%前後が目安とされており、管理会社に依頼することで、家賃の徴収や設備の点検、クレーム対応などを一括して任せることができ、オーナーの負担を大幅に減らすことができます。

ただし、サービス内容や料金体系には業者ごとに差があるため、複数の会社から見積もりを取り、費用対効果を比較したうえで選ぶことが重要です。

固定資産税や所得税などの税金

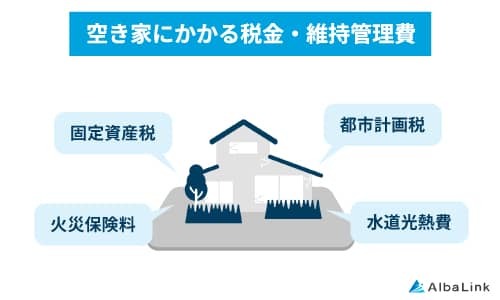

空き家を賃貸に出すと、毎年の固定資産税に加えて所得税や住民税といった各種税金が課されます。

特に家賃収入がある場合は、収入から必要経費を差し引いた「不動産所得」に対して課税されるため、確定申告が必要です。

参照元:国税庁

たとえば、修繕費や保険料、管理費などは経費として計上できるため、適切に申告すれば節税につなげることもできます。

さらに、都市計画税が別途発生する自治体もあり、地域や物件によって税負担は大きく異なります。

こうした点を踏まえ、空き家を活用する前に税金面のシミュレーションを行い、年間を通じた収支計画を立てておくことが重要です。

空き家の固定資産税については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

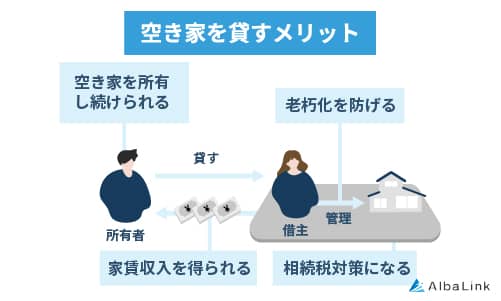

空き家を個人で貸す4つのメリット

空き家を個人で貸すことには、収益面だけでなく、建物の維持や将来的な資産活用といった観点からも多くのメリットがあります。

代表的なメリットは次のとおりです。

ここでは、空き家を貸し出すことで得られるこれらのメリットについて、詳しくご紹介します。

家賃収入が得られる

空き家を貸すメリットの一つは、毎月の家賃収入が得られる点にあります。

所有しているだけでも発生する固定資産税や管理費をその収入でまかなえるようになれば、経済的な負担を抑えることが可能です。

また、家賃収入は副業とみなされにくいため、会社員や公務員でも始めやすい資産運用の手段といえるでしょう。

ただし、事前に家賃相場や空室リスクを把握し、無理のない収支計画を立てることが安定運用のカギとなります。

建物の老朽化を防ぎ資産価値を維持できる

空き家を長期間放置すると、湿気や害虫の影響で劣化が進み、資産価値が大きく下がるおそれがあります。

しかし、第三者に貸し出すことで住人による換気や清掃が定期的に行われ、建物の傷みを抑える効果が期待できます。

さらに、人の出入りがあることで不法投棄や放火のリスクも減少し、防犯面でも一定の安心感が得られます。

こうした日常的な使用によって建物の寿命が延び、結果的に資産価値の維持にもつながるといえるでしょう。

将来的な売却や相続を見据えるうえでも、空き家を活用する意義は十分にあります。

不動産を手放さずに済む

空き家を貸し出すことで、不動産を手放すことなく有効に活用する道が開けます。

たとえば、思い入れのある実家や将来住む可能性がある自宅を売却せずに済むため、ライフプランにも柔軟性を持たせることができます。

賃貸に出せば、固定資産税などの維持費を家賃収入でまかなえるうえ、建物の劣化も抑えられます。

また、不動産を所有し続けることで、地価の上昇や再利用といった将来的な選択肢が広がる可能性もあるでしょう。

売却ではなく「活かす」方向で検討すれば、資産としての価値を維持できる点も大きな魅力です。

節税対策につながるケースも

空き家を賃貸に出すことで、税負担を軽減できる可能性もあります。

たとえば、家賃収入によって生じる「不動産所得」には、修繕費や管理費、火災保険料、減価償却費などを経費として計上することが認められており、所得税の課税対象額を抑える効果が期待されます。

参照元:国税庁

さらに、第三者に貸し出している不動産は自由に使えないとみなされるため、相続税評価額が下がるケースもあります。

この仕組みによって、将来的な相続税の節税にもつながる可能性があります。

空き家の活用は、資産運用だけでなく税制面でもメリットを生む手段といえるでしょう。

空き家対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

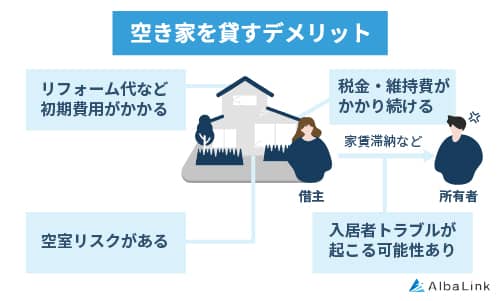

空き家を個人で貸す4つのデメリット

空き家を個人で貸し出すことには、多くのメリットがある一方で、見過ごせないリスクや負担も伴います。

賃貸経営を始める前に知っておきたい注意点は、次のとおりです。

ここでは、これらのリスクについて具体的に解説します。

空室期間が長引くリスクがある

空き家を賃貸に出しても、必ずしもすぐに入居者が決まるとは限りません。

特に立地条件が悪い場合や、築年数が古く設備が十分でない物件では、空室期間が長引くリスクが高まります。

空室が続くと家賃収入が得られないだけでなく、維持管理費や固定資産税といった支出だけが発生し、経済的な負担が大きくなります。

さらに、入居者を確保するために家賃を相場より下げざるを得なくなり、期待していた収益を確保できなくなるおそれもあります。

こうしたリスクを抑えるには、最低限の修繕や清掃を行って物件の魅力を高めておくことが有効です。

また、あらかじめ地域の賃貸需要を確認し、場合によっては賃貸ではなく売却も選択肢に入れるなど、柔軟な判断も求められます。

トラブルや管理の対応に追われることがある

空き家を個人で貸す場合、入居者対応や設備の不具合、家賃の支払い遅延など、さまざまな管理業務を自ら担う必要があります。

特に築年数の古い物件では、雨漏りや給湯器の故障など突発的なトラブルが起こりやすく、迅速な修繕が求められます。

また、騒音や近隣トラブルへの苦情が寄せられることもあり、対応を怠ると退去や悪評につながるおそれもあります。

こうした業務に追われることは、精神的・時間的な負担にもなりかねません。

本業が忙しい方や遠方に住んでいる方にとっては特に注意が必要です。

自主管理が難しいと感じた場合は、信頼できる管理会社に委託することも選択肢の一つです。

確定申告が必要になる

空き家を貸して家賃収入を得た場合、その金額に応じて確定申告が必要となります。

特に会社員であれば、不動産所得が年間20万円を超えると、所得税の申告義務が発生します。

参照元:国税庁

家賃収入から修繕費や管理費、火災保険料などの必要経費を差し引いた金額が「不動産所得」となり、それが課税対象です。

一方で、不動産所得が赤字になった場合には、給与所得などとの損益通算が可能であり、税額を抑える効果も期待できます。

たとえ少額であっても経費を正しく把握し、収支を整理することが節税対策の第一歩といえるでしょう。

確定申告の期間は例年2月中旬から3月中旬にかけて行われるため、早めに準備しておくことが重要です。

いざというときに自分で住めない

空き家を第三者に貸し出した場合、契約期間中は原則として自分で住むことができなくなります。

たとえば、転勤の終了や生活環境の変化により、将来的にその家に再び住みたいと考えても、入居者がいる限り自由に利用することは困難です。

特に「普通借家契約」を結んでいる場合、正当な理由がなければ貸主からの契約解除は難しく、退去を求めることも簡単ではありません。

参照元:不動産適正取引推進機構

将来自宅として再利用する可能性がある場合には、あらかじめ「定期借家契約」を選んでおくと、契約満了後に確実に返却してもらうことが可能です。

ただし、定期借家は借主側にとって不利な条件と受け取られやすいため、入居希望者が限定される傾向にもあります。

自分で住む可能性を残したい方は、契約形態の選定を慎重に進めることが大切です。

空き家を個人で貸すための具体的な5つの手順

空き家を貸し出す際は、思いつきで進めるのではなく、いくつかのステップを踏むことが大切です。

賃料の査定から入居者の募集、契約の締結や管理までの流れをあらかじめ把握しておくことで、トラブルを防ぎ、安定した賃貸経営につなげることができます。

主な手順は以下のとおりです。

ここでは、これらの手順を順を追って確認していきます。

不動産会社に賃料査定を依頼する

空き家を貸し出す前には、まず不動産会社に賃料査定を依頼することが重要です。

賃料は自由に決められますが、相場から大きく外れると入居者が集まらず、空室期間が長引くおそれがあります。

近隣物件の家賃を参考にする方法もありますが、専門家による査定を受ければ、立地や築年数、設備状況などを踏まえた適正な賃料を把握しやすくなります。

査定は無料で実施している会社が多く、複数社に依頼すれば比較も可能です。

空室リスクを抑えるためにも、賃料設定は慎重に進めましょう。

また、査定の際には入居者募集や管理体制についても相談しておくと、その後の手続きがスムーズに進行します。

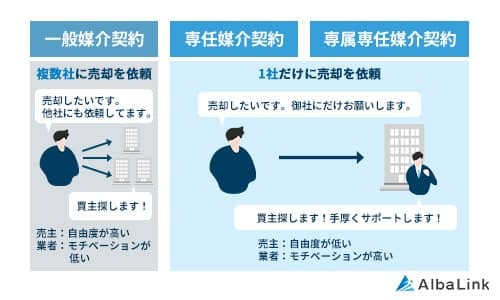

媒介契約を結ぶ

空き家を第三者に貸し出す際は、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。

媒介契約とは、入居者の募集や契約手続きを不動産会社に正式に依頼するための契約で、「専属専任」「専任」「一般」の3種類に分類されます。

たとえば、専属専任媒介契約を結ぶと、他社への重複依頼はできませんが、その分、手厚いサポートを受けやすくなります。

契約形態ごとに対応範囲や報告義務が異なるため、自身の状況に応じて最適な形を選ぶことが大切です。

さらに、契約時には募集方法や広告費、手数料の内訳なども事前に確認しておくと安心です。

不動産会社と適切に連携することで、入居者探しがよりスムーズに進む可能性が高まります。

入居者募集・審査を行う

空き家を貸し出す際は、信頼できる入居者を見つけることが安定した賃貸経営につながります。

まずは不動産会社やポータルサイトを活用し、物件の魅力が伝わる写真や条件を提示して募集を行いましょう。

入居希望者が現れた際には、収入や職業、過去の滞納歴などを確認する入居審査を実施します。

この審査は、家賃の支払い能力やトラブル回避の観点から欠かせない重要な工程です。

管理会社に依頼すれば、審査ノウハウを活かして適切な入居者を選定してもらえるため、より安心して運営を進めることができます。

契約書を作成・締結する

入居者が決まったら、必ず賃貸借契約書を作成し、双方が内容に合意したうえで締結する必要があります。

契約書には、賃料や敷金・礼金、契約期間、更新条件、原状回復の範囲、禁止事項、連帯保証人の有無などを明記することが基本です。

これにより、将来的なトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

特に知人や親族に貸す場合でも、口約束ではなく書面で正式に契約しておくことが大切です。

また、国土交通省が提供している「賃貸住宅標準契約書」を使えば、初めての方でも安心して書類を整えることができます。

内容に不安があるときは、不動産会社や専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

入居・管理業務を開始する

賃貸借契約を締結すると、入居と管理業務が正式にスタートします。

まずは鍵の引き渡しや設備の最終確認を行い、入居者が安心して暮らせる環境を整えることが大切です。

その後は家賃の入金確認、設備の不具合対応、クレーム処理など、継続的な管理業務が発生します。

自主管理を選ぶ場合は、こうした対応をすべて自分で行う必要があり、トラブル発生時の初動や専門業者の手配も迅速さが求められます。

一方、管理会社に委託すれば、煩雑な業務を代行してもらえるため、本業との両立や遠方物件の管理も安心です。

安定した賃貸経営を目指すには、事前に管理体制を整えておくことが重要です。

空き家を貸している間に必要な4つの対応

空き家を賃貸に出した後は、単に家賃収入を得るだけでは終わりではありません。

安定した賃貸経営を続けるためには、入居者との信頼関係を築き、物件の価値を維持するための管理が欠かせません。

貸し出し後に必要となる主な管理業務には、次のようなものがあります。

ここでは、貸し出し中に実施すべき具体的な管理業務について解説します。

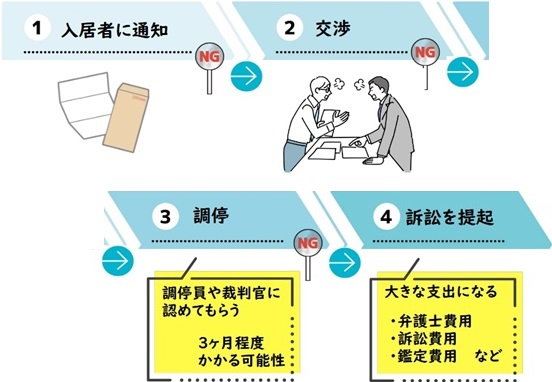

家賃収入の管理

家賃収入の管理は、安定した賃貸経営を行ううえで欠かせない要素です。

一般的には、毎月決まった日に入居者の口座から家賃が自動で引き落とされる「口座振替」が利用されます。

ただし、口座残高が不足している場合は引き落としができないため、速やかに入居者へ連絡し、対応を求める必要があります。

支払いが滞る場合は繰り返し督促を行い、それでも未払いが続くときは法的措置を検討することになります。

なお、管理会社に業務を委託していても、滞納家賃の法的回収はオーナー自身または弁護士の対応が必要です。

トラブルを避けるためには、入居者審査時に安定した収入を確認しておくとともに、家賃保証サービスの導入も視野に入れると安心です。

入居者情報の管理

入居者情報の管理は、賃貸トラブルを未然に防ぎ、スムーズな対応を行うために欠かせない業務です。

契約時に取得した氏名や連絡先、緊急連絡先、勤務先、保証人情報などは、正確かつ最新の状態で管理しておく必要があります。

情報が古いままだと、家賃の滞納や設備の不具合が発生した際に連絡が取れず、対応が遅れる原因になります。

特に長期入居者の場合は、定期的な確認と更新を行うことが望ましいといえます。

紙での管理は紛失リスクもあるため、可能であればデジタル管理の導入を検討しましょう。

さらに、個人情報の取り扱いには十分な配慮が求められ、情報が第三者に漏えいしないような体制を整えることも重要です。

自主管理に不安がある場合は、管理会社に任せることで情報の保守管理やトラブル時の対応もより確実になります。

クレームへの対応

空き家を貸す際には、入居者からのクレーム対応も貸主にとって重要な業務の一つです。

設備の不具合や雨漏り、騒音、近隣住民とのトラブルなど、さまざまな苦情が寄せられる可能性があります。

対応が遅れれば入居者の不満が高まり、早期退去や悪評につながるおそれがあるため、迅速かつ誠実な対応が求められます。

特に築年数の古い物件では予期せぬトラブルが起こりやすいため、常に連絡体制を整えておくことが大切です。

自主管理に不安がある場合は、24時間対応可能な管理会社へ委託することで、トラブル時の負担を軽減できます。

クレームに丁寧に向き合う姿勢は、入居者との信頼関係を築き、賃貸経営を安定させるうえでも欠かせません。

設備の定期的なメンテナンス

設備の定期的なメンテナンスも、入居者の満足度を保ち、長期的な賃貸経営を安定させるうえで欠かせません。

キッチンや浴室、給湯器、トイレといった住宅設備は、故障や経年劣化が進む前に点検し、必要に応じて修繕や交換を行うことが求められます。

たとえば、給湯器やエアコンは10年ほどでの交換が目安とされており、対応が遅れると入居者の信頼を損ねるおそれがあります。

また、複数の設備が同時に不具合を起こすと費用が膨らむため、あらかじめ修繕費用を積み立てておくと安心です。

対応の遅れがクレームにつながることもあるため、本業との両立が難しい場合は管理会社に委託し、リスクを最小限に抑える工夫も必要です。

空き家を貸す際の5つの注意点

空き家を賃貸に出す際には、事前に確認しておきたい注意点がいくつかあります。

次のような項目は、見落とすとトラブルの原因になることがあるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。

ここでは、空き家を安心して貸し出すために知っておきたい重要なポイントを解説します。

一戸建てを貸す場合のリスクを把握しておく

一戸建てを貸す際には、マンションとは異なる特有のリスクを把握しておく必要があります。

たとえば、自然災害による浸水や屋根の損傷、外壁の劣化など、建物全体に対する定期的なメンテナンスが欠かせません。

また、修繕費用が数十万円から数百万円に及ぶこともあるため、突発的な支出に備えて費用を積み立てておく準備も重要です。

さらに、一戸建てはセキュリティ対策が手薄になりやすく、空き巣や不法侵入といったリスクも想定する必要があります。

水害や台風の被害を考慮し、火災保険に加えて水災補償を含む保険への加入も検討しておくと安心です。

これらのリスクを正しく理解し、事前に対応策を講じておくことが、安定した賃貸経営の土台になります。

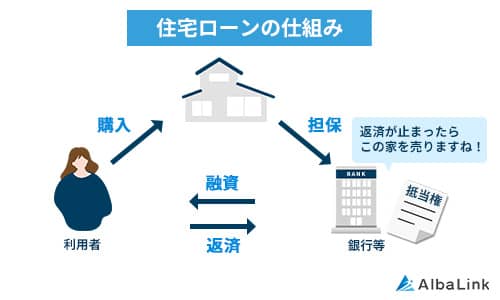

住宅ローンが残っているかを確認しておく

空き家を貸し出す前には、住宅ローンの有無を必ず確認しておきましょう。

住宅ローンは本来、購入者自身が居住することを前提に組まれるため、金融機関の承諾を得ずに第三者へ賃貸すると契約違反とみなされる可能性があります。

その場合、残債の一括返済を求められるリスクも否定できません。

ただし、転勤などやむを得ない事情がある場合には、金融機関に相談することで例外的に賃貸を認めてもらえることがあります。

また、賃貸運用を前提とする場合は、不動産投資ローンへの借り換えも一つの選択肢です。

ただし、一般的に金利は高くなるため注意が必要となります。

ローン返済額と家賃収入のバランスを見極め、状況によっては売却も含めて検討することが重要です。

物件の原状を記録しておく

空き家を賃貸に出す際には、貸し出し前の状態を正確に記録しておくことも重要です。

壁や床のキズ、設備の使用感などを写真やチェックリストで残しておけば、退去時の原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。

特に築年数が経過した物件では、既存の損耗を「入居者によるもの」と誤解されるリスクもあるため、入居前に入居者とともに確認を行い、記録を共有しておくと安心です。

なお、経年劣化や通常損耗は原則として貸主の負担となるため、国土交通省のガイドラインに基づいた判断も欠かせません。

トラブルを避けるためにも、記録は可能であれば第三者の立ち会いのもとで実施することをおすすめします。

知人・親族に貸す場合でも契約書は必ず用意する

たとえ相手が親しい知人や親族であっても、空き家を貸す際には必ず賃貸借契約書を作成することが大切です。

信頼関係があるからといって口約束に頼ると、家賃の支払い遅延や修繕費用の負担、退去時の原状回復などをめぐるトラブルに発展しかねません。

契約書には賃料や契約期間、敷金、禁止事項、解約条件などを明記し、双方が内容に同意したうえで署名・押印する必要があります。

国土交通省が公開している「賃貸住宅標準契約書」を利用すれば、初めての方でも安心して書面を整えることができます。

良好な関係を維持するためにも、身内同士の貸し借りであっても正式な契約を交わす意識が欠かせません。

トラブルを防ぐための管理会社を利用する

空き家を貸す際には、管理会社を活用することでトラブルを未然に防ぐことが可能です。

入居者の募集から家賃回収、クレーム対応、設備の点検まで一括して任せられるため、自主管理による負担を大幅に軽減できます。

特に遠方に住んでいる方や、本業が忙しい方にとっては心強い存在といえるでしょう。

さらに、入居者や近隣とのトラブルが発生した場合には、迅速かつ的確な対応が求められます。

こうした場面でも、経験豊富な管理会社に任せておけば安心です。

管理手数料はかかるものの、手間とリスクを考慮すれば費用対効果は十分に見込めます。

安定した賃貸経営を実現するためには、信頼できる管理会社の選定が重要なポイントとなります。

空き家を貸すのが難しいと感じたらアルバリンクへ買取査定

空き家を貸すのが難しいと感じている方は、無理に賃貸を続ける前に、買取業者への査定を検討してみるのも一つの方法です。

専門業者であれば現状のまま対応してくれるため、大きな手間をかけずに早期の解決が見込めます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

空き家を個人で貸し出すことは、収益化や老朽化の防止、相続対策といった観点から有効な資産活用の一つです。

適切な準備と手順を踏めば、副業扱いのリスクを抑えながら、無理のない範囲で運用することができます。

一方で、空室リスクや管理負担、税務対応といった課題もあるため、事前に賃貸経営の流れや注意点を把握しておくことが重要です。

特に、確定申告や修繕対応、契約条件の整備は安定した運営に直結します。

こうした対応が難しいと感じる場合は、管理会社の活用も視野に入れながら、安全かつ持続可能な方法で空き家を活かす道を検討しましょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-672-343