亡くなった親の家を売るには?まず最初に確認すべき3つのポイント

亡くなった親の家を売るためには、まず最初に確認しておくべき大切なポイントが3つあります。

売却手続きをスムーズに進めるためにも、以下の項目をしっかりチェックしましょう。

それぞれについて、詳しく解説していきます。

遺言書の有無を確認する

亡くなった親の家を売却する前に、まず確認したいのが「遺言書の有無」です。

遺言書には、財産の分け方や受け取る相続人についての意志が記されており、売却手続きにも大きく影響します。

たとえば「実家を長男に相続させる」と指定されていれば、他の相続人の同意が不要になるケースもあります。

遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ手続きが異なります。

- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する正式な遺言。検認手続き不要。

- 自筆証書遺言:本人が自筆で書く遺言。家庭裁判所での検認手続きが必要。

- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人に存在のみを認証してもらう遺言。

遺言書は、それぞれに特徴と手続きの違いがあります。

このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。

検認には時間を要することもあり、売却までの手続きが長引く可能性があります。

一方で、公正証書遺言は公証人が作成・保管を行うため、検認手続きが不要で、速やかに相続・売却の手続きを進めることができます。

このように、遺言書の種類によって売却手続きの負担やスピードに大きな差が出るため、まずは遺言の有無と種類を確認することが重要です。

まずは遺言書の有無をしっかり確認し、見つかった場合は法務局や専門家に相談しながら適切に手続きを進めましょう。

相続人の確認と相続方法の選択

次に重要なのが「相続人の確認」と「相続方法の選択」です。

家を売るには、誰が相続人かを確定しなければなりません。

このためには、戸籍謄本や除籍謄本を集め、正式な法定相続人を調査する必要があります。

また、相続方法には以下の3つがあります。

- 単純承認(財産も負債もすべて引き継ぐ)

- 限定承認(財産の範囲内で負債を引き継ぐ)

- 相続放棄(財産も負債も放棄する)

もし、親に多額の借金があった場合などは「相続放棄」を選ばないと、借金まで背負うことになるので注意が必要です。

さらに、相続人が複数いる場合は、売却には相続人全員の同意が必要です。

そのため、早めに話し合いを進め、遺産分割協議を行っておくことが重要です。

不動産の名義が誰になっているかを確認する

亡くなった親の家を売却するには、まず不動産の名義人を確認することが必要です。

たとえ相続人全員が売却に合意していたとしても、登記簿上の所有者が亡くなった親のままでは、法的に売買契約を結ぶことはできません。

まずは、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、以下の内容をチェックしましょう。

- 登記上の所有者が誰になっているか

- 抵当権や担保権が設定されていないか

- 土地と建物の登記情報が正しくリンクしているか

もし所有者が亡くなった親のままであれば、相続登記(名義変更)が必要です。

相続登記を行うためには、次の書類を準備する必要があります。

- 被相続人(亡くなった親)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡までのすべて)

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺産分割協議書

- 不動産の登記事項証明書(登記内容を確認するため、必要に応じて)

- 固定資産評価証明書(登録免許税の算出に必要)

- 相続人の住民票

- 相続関係説明図

- 登記申請書

- (代理申請の場合)委任状

参照元:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

相続登記は自分でも手続き可能ですが、書類の量や複雑さを考えると、司法書士に依頼するのが安心です。

名義変更を完了させて初めて、正式に家の売却活動をスタートできるようになります。

売却をスムーズに進めるためにも、できるだけ早めに名義確認と登記手続きを行いましょう。

相続の手続きリスクに関しては以下の記事を確認ください。

亡くなった親の家を売却するための5つのステップ

亡くなった親の家をスムーズに売却するには、正しい手順を踏むことが大切です。

ここでは、売却までの流れを5つのステップに分けてわかりやすくご紹介します。

それぞれのステップについて、詳しく解説していきます。

なお、実家が空き家となった場合の売却方法や節税対策などについては、以下の記事でくわしく解説しています。

STEP1:遺産分割協議を行う

まず最初に必要なのは、遺産分割協議です。

これは、亡くなった親の財産を誰がどのように相続するか、相続人全員で話し合って決める手続きです。

不動産の売却には、相続人全員の同意が不可欠です。

協議内容をまとめた「遺産分割協議書」は、相続登記や売却時に必要になります。

スムーズに進めるためには、

- 全員での合意形成を目指す

- 具体的な分配方法を明記する

- 署名・押印と印鑑証明書の準備をする

がポイントです。

意見がまとまらない場合は、司法書士や弁護士など第三者の専門家に相談しましょう。

なお、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従いますので、遺産分割協議は不要です。

STEP2:相続登記(名義変更)を行う

遺産分割協議が整ったら、次は相続登記(名義変更)を行います。

登記名義が親のままでは、売却活動はできません。

相続登記に必要な主な書類は次の通りです。

- 被相続人の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺産分割協議書

- 固定資産評価証明書

なお、2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に手続きをしないと過料が科される可能性もあるため注意が必要です。

手続きは自分でも可能ですが、司法書士に依頼するとより安心です。

STEP3:家を片付け、売却準備をする

相続登記が終わったら、家の片付けと売却準備に入ります。

室内に遺品や家具が多く残っていると、買い手に悪い印象を与えてしまうため、整理整頓は欠かせません。

特に探しておきたい書類はこちらです。

- 権利証(登記識別情報通知)

- 固定資産税納税通知書

- 売買契約書やリフォーム履歴など

整理が難しい場合は、遺品整理業者に依頼するのもひとつの方法です。

STEP4:不動産会社に査定を依頼する

家の整理が完了したら、不動産会社に査定を依頼して、適正な売却価格を把握しましょう。

査定方法は、

- 机上査定(簡易的な価格算出)

- 訪問査定(実際に現地を見て詳しく算出)

の2種類があります。

より正確な価格を知るためには、訪問査定がおすすめです。

複数の不動産会社に査定を依頼して、価格や対応を比較することも大切です。

STEP5:売却活動・契約・引き渡しを行う

査定額に納得できたら、いよいよ売却活動をスタートします!

不動産会社と媒介契約を結び、内見対応や広告掲載を行いながら、買い手を探していきます。

買い手が決まったら、

- 売買契約の締結

- 売却代金の受領

- 所有権移転登記の手続き

- 物件の引き渡し

という流れで手続きが進みます。

売却益が出た場合は、譲渡所得税の申告も必要になるため、税理士に相談しておくと安心です。

家の売却は一つ一つ着実に進めることが成功のカギです。

焦らず、計画的に手続きを進めていきましょう。

もしも一人で進めるのが大変な場合は、「空き家買取」を専門に扱う不動産会社に相談するのも一つの方法です。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

亡くなった親の家を売却するときに生じる税金

亡くなった親の家を売却する際には、さまざまな税金が関係してきます。

主にかかる税金は次の4つです。

それぞれの税金について、順番に詳しく解説していきます。

相続税

まず、親の家を相続した際に相続税が発生する可能性があります。

相続税は、亡くなった親の遺産総額から基礎控除額を引いた残額に対して課税されます。

基礎控除額は以下の計算式で求められます。

- 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

参照元:国税庁:相続税の計算

家などの不動産は評価額が高くなりやすく、現金化しづらいため、相続税支払いのために家を売却せざるを得ないケースもあります。

申告と納税の期限は、相続開始(死亡)の翌日から10か月以内です。

遅れると延滞税や加算税が課せられるため、早めの対応が必要です。

登録免許税

不動産の名義を親から相続人へ変更する際には、登録免許税がかかります。

登録免許税の税率は、

- 固定資産税評価額×0.4%

参照元:国税庁:登録免許税の税額表

たとえば、評価額が2,000万円の家なら、登録免許税は約8万円になります。

また、司法書士へ依頼する場合は、別途数万円程度の報酬も必要となります。

この登録免許税は売却時ではなく、相続登記時に必要となる税金ですので、あらかじめ資金準備をしておきましょう。

印紙税

家を売却する際、売買契約書を作成すると印紙税が必要になります。

印紙税の金額は、売買価格に応じて決まっています。

- 売買価格1,000万円超〜5,000万円以下:1万円

参照元:国税庁:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

売主・買主それぞれが契約書に印紙を貼り付けて納税するのが一般的です。

貼り忘れたり、額面不足があると追徴課税されることもあるため注意が必要です。

不動産会社を通して契約する場合は、印紙の貼付も任せられるため、ミスを防ぎやすくなります。

譲渡所得税

親の家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得の計算式は次の通りです。

- 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

参照元:国税庁:土地や建物を売ったとき

※取得費:家を購入したときの価格+購入時の諸経費

※譲渡費用:売却時にかかった仲介手数料や測量費など

売却益が出た場合、その利益に対して所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。

また、所有期間によって税率が異なり、

- 所有期間5年超(長期譲渡所得):約20%

- 所有期間5年以下(短期譲渡所得):約39%

参照元:国税庁:土地や建物を売ったとき

となります。

なお、相続した不動産については、被相続人(親)が所有していた期間も合算できるため、長期譲渡所得として扱われるケースが多いです。

さらに、次の章でご紹介する各種特例(3,000万円控除など)を使えば、大幅に税負担を減らせる可能性もあります。

亡くなった親の家を売却するときの3つの税金特例

亡くなった親の家を売却する際には、通常の税金に加えて、税負担を軽減できる特例制度も活用できます。

主な特例は次の3つです。

それぞれの特例について、詳しく見ていきましょう。

特例①:取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、相続税を支払った場合に、その支払った相続税の一部を家の「取得費」に加算できる制度です。

取得費が増えると、譲渡所得が減るため、譲渡所得税を軽減することができます。

この特例を利用できる条件は次の通りです。

- 相続税を支払っていること

- 相続開始から3年10か月以内に売却すること

たとえば、相続税として300万円支払った場合、この300万円を家の取得費に上乗せできるため、譲渡益をその分減らせます。

注意点として、税務署へ提出する書類(相続税申告書や納税証明書など)が必要なので、早めに準備しておきましょう。

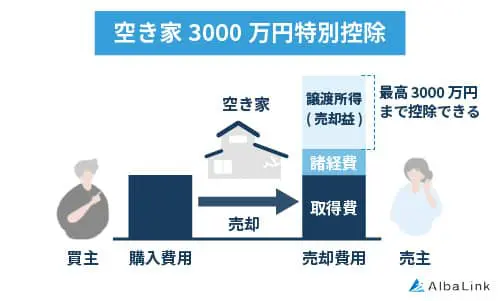

特例②:相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する際に活用できるのが、相続空き家の3,000万円特別控除です。

参照元:国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

この特例を使うと、譲渡所得から最大3,000万円まで控除でき、譲渡所得税がゼロになる可能性もあります。

適用条件は次の通りです。

- 親が一人暮らしだった住宅を相続したこと

- 耐震リフォームを行うか、取り壊して売却すること

- 売却価格が1億円以下であること

- 相続開始から3年以内に売却すること

リフォームや取り壊しにかかる費用は自己負担となりますが、売却時の税負担を大幅に減らせるため、対象となる場合は積極的に活用しましょう。

特例に関しては以下の記事でも解説しています。

特例③:低未利用地の100万円特別控除

あまり知られていませんが、小規模な空き家や使われていない土地の売却に使えるのが、低未利用地の100万円特別控除です。

参照元:国税庁:低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

この特例を利用できる条件は次の通りです。

- その土地の売買による譲渡価格が500万円以下であること

(※不動産1件あたりの売却金額が対象。複数筆をまとめて売る場合も合算で判断) - 市区町村が発行する「低未利用地等確認書」を取得していること

- 譲渡先は個人または法人であること

適用されれば、譲渡所得から最大100万円を控除できるため、少額の売却でも税負担を軽減できます。

特に、地方の空き家や低価格な土地を売却する場合には、有効な特例制度となります。

申請には書類準備や手続きが必要ですが、節税効果を考えると十分に検討する価値があります。

もしも申請や手続きに不安がある場合は買取専門の業者に依頼するのも一つの方法です。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

共有名義や兄弟間で売るときの4つの注意点

亡くなった親の家を複数人で相続した場合、家は「共有名義」となります。

この場合、売却にはいくつか注意すべきポイントがあります。

主な注意点は次の4つです。

それぞれについて詳しく解説していきます。

共有者全員の同意が必要

共有名義の家を売却するには、共有者全員の同意が必要不可欠です。

たとえ一人でも反対する人がいれば、売却を進めることはできません。

具体的には、

- 共有者全員の署名・押印

- 共有持分割合に関係なく、全員の承諾

が必要です。

早い段階で相続人同士の意思確認を行い、スムーズな合意形成を目指しましょう。

持分を買い取って単独で売却する方法

共有名義がネックになって売却が難しい場合は、他の共有者の持分を買い取って単独名義にする方法があります。

この方法を使えば、買い取った人が単独所有者となり、自分の判断だけで家を売却できるようになります。

持分を買い取る際のポイントは次の通りです。

- 持分の評価基準を決める(固定資産評価額や市場価格など)

- 書面でしっかり合意内容を残す(売買契約書作成)

公平な価格設定と、きちんとした契約が、後々のトラブルを防ぐカギとなります。

共有持分だけを売る選択肢も

共有持分のみを第三者に売却する共有持分売却という選択肢もあります。

共有持分だけを売る場合の特徴は下記の通りです。

- 自分の持分だけを現金化できる

- 通常の不動産よりも価格は安くなりやすい

- 買取専門業者への売却が一般的

売却後も、残った共有者との間で一定の権利関係が続くため、感情的なトラブルを防ぐためにも慎重な判断が求められます。

遺産分割でトラブルを防ぐには

そもそも共有名義を避けるためには、遺産分割協議の段階での工夫が重要です。

具体的には、下記の方法があります。

- 不動産を1人が単独で相続し、代償金を支払う

- 売却して現金化し、現金で分ける

また、協議内容は必ず「遺産分割協議書」に明記しておきましょう。

中立的な立場の専門家(司法書士・弁護士など)を間に入れると、より円滑に話し合いが進めやすくなります。

なかなか売れない家はどうする?対処法3選

亡くなった親の家を売りに出しても、なかなか買い手が見つからないケースもあります。

そんなときに考えたい対処法は次の3つです。

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

更地にして売る

築年数が古く、建物の状態が悪い場合は、建物を解体して更地にして売却する方法があります。

更地にするメリットは、下記の通りです。

- 新築を建てたい買い手にとって魅力的になる

- 都市部や人気エリアでは売却しやすくなる

一方で、注意点もあります。

- 解体費用がかかる(木造なら100万円〜200万円程度)

- 固定資産税が高くなる場合がある(住宅用地特例が使えなくなる)

更地にする前には、解体費用と売却価格のバランスをしっかり検討しましょう。

不動産会社に買取を依頼する

長期間売れない場合は、不動産会社に直接買取を依頼する方法もあります。

買取のメリットは、下記の通りです。

- 短期間で現金化できる

- 内見対応や広告活動が不要

- 契約不適合責任が免除されることが多い

ただし、市場価格より買取価格は低め(7〜8割程度)になる傾向があるため、納得できる条件かどうかをよく比較検討しましょう。

空き家のまま維持せず活用する

売却が難しい場合でも、空き家を放置するのはリスクが高いです。

そこで考えたいのが、空き家の活用です。

たとえば、

- リフォームして賃貸住宅にする

- シェアハウスや民泊施設に活用する

- 地域コミュニティスペースとして貸し出す

といった選択肢があります。

最近では自治体が「空き家バンク」制度や補助金支援を行っているケースも多いため、地域の制度も活用していきましょう。

空き家の活用に関しては以下の記事でも解説しています。

亡くなった親の家の売却はアルバリンクに相談

亡くなった親の家をどう処分するか悩んでいる方には、不動産専門会社「アルバリンク」への相談がおすすめです。

相続した家の売却には、名義変更や遺産分割、税金対策など複雑な手続きが伴い、個人で進めるのは大きな負担になりがちです。

「早く売却したい」「管理の負担を減らしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください!

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ|亡くなった親の家は「早めの対処」で損せず売却

亡くなった親の家を売却するには、ただ物件を手放すだけではなく、相続手続き・名義変更・税金対策・相続人同士の調整など、さまざまなステップをクリアする必要があります。

これらを後回しにすると、

- 固定資産税など維持費がかかり続ける

- 相続トラブルが起こるリスクが高まる

- 家の老朽化が進み、売却価格が下がる

など、大きなデメリットが生じる可能性もあります。

だからこそ大切なのは、「早めの対処」です。

遺言書の確認、遺産分割協議、相続登記、売却準備と、ひとつひとつ計画的に進めることで、無駄なトラブルや費用負担を防ぎ、スムーズに家を手放すことができます。

また、税金面では3,000万円控除や取得費加算などの特例を活用すれば、譲渡所得税を大幅に減らせるチャンスもあります。

特例には申請期限や条件があるため、情報収集と専門家への相談を早めに行うことが成功のカギです。

もし売却に不安がある場合は、空き家買取や相続不動産に強い「アルバリンク」のような専門会社に相談することで、スムーズに問題を解決できます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/