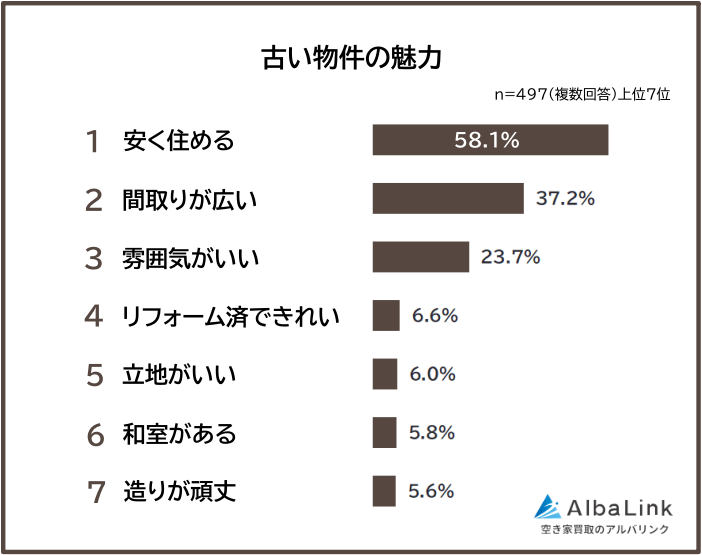

帰省するといつもやらされること1位は「家の掃除」

全国の男女500人に「帰省するといつもやらされること」を聞いたところ、1位は「家の掃除(22.2%)」でした。

2位「食事の準備(15.8%)」、3位「スマホの使い方を教える(15.4%)」、4位「庭の手入れ(10.6%)」、5位「家の整理整頓(8.0%)」が続きます。

掃除や食事の準備などの日常的な家事をさせられるという人が多くなりました。

帰省しても「お客さん」ではなく、家族の一員として家事を担うことになる人も多いとわかります。

一方で、お墓参りやお墓の手入れなど、頻度の低い非日常的な内容もランクインしています。

また「スマホの使い方指導」「運転して買い物に付き添う」などのように、子どもからのサポートを期待している親も多いことがわかりました。

1位 家の掃除

- 重たい物を移動しての、掃除の手伝い(30代 女性)

- 「自分が寝ている部屋くらいは掃除しろ」と言われるが、やっていると「ついでに他の部屋もお願い」と言われる(40代 女性)

- 神棚の掃除など、高いところの掃除です(50代以上 男性)

1位は「家の掃除」でした。

帰省時に掃除を任されるパターンとしては、大きく分けて「自分の部屋を掃除する」「家全体を掃除させられる」「実家にいる親・祖父母だけでは難しい部分の掃除を手伝う」があります。

体力的な衰えや身体能力についての不安がある親世代の場合は、高い所や重い家具の裏などの掃除ができなくなりがちです。

そのため帰省した子ども世代・孫世代に手伝ってもらいたいという希望が生まれます。

とくに力のある男性や若い世代は、重い物を運んで行う掃除を任されやすい傾向にありました。

2位 食事の準備

- 妹や弟のご飯作り(20代 女性)

- 「パスタ料理を作ってほしい」と頼まれます(40代 男性)

- 大人数のご飯を作ることの手伝いです(50代以上 女性)

2位は「食事の準備」でした。

年末年始やお盆休みには、兄弟姉妹一同が実家に帰省することもあります。

たくさんの人が集まると食事の準備も大変になるため、手分けするという意味で、食事の支度を任される人もいました。

3位 スマホの使い方を教える

- 両親のスマートフォンに届く迷惑メールの削除やブロックなど、スマートフォンの設定。いつもお願いされてやっています(20代 男性)

- スマホの操作をよく頼まれます。母が機械音痴なため、待受画面にアプリを置いておいても、次行ったときには「なくなっちゃった」と言ってきます。サイトで自動ログインできる期間が終了して再度ログインが必要になったときに自分でログインできないので、ログインも代わりにやっています(30代 女性)

- 実家のWi-Fi設定やスマホの使い方の説明を頼まれることが多いです。親戚の分までお願いされることもあります(50代以上 女性)

3位は「スマホの使い方を教える」となっています。

スマホに不慣れな親世代・祖父母世代にとって、スマホの扱いに慣れている若者は頼れる存在です。

そのため帰省するたびにスマホの使い方を聞かれて教えたり、実際にスマホでネットショッピングなどを代行してあげたりしている人も。

スマホのほか、パソコンやWi-Fiなどネットワーク機器の設定をお願いされる人も多くいました。

4位 庭の手入れ

- 庭の池の泥はらいを兼ねた、掃除(30代 女性)

- 夏は庭の草むしり(40代 男性)

- 家の周りと庭の草抜き。花壇の整理(50代以上 男性)

4位は「庭の手入れ」でした。

庭の手入れの具体例は、「草むしり」「花壇の整理」「池や灯篭の掃除」「庭木の剪定」などです。

夏場の草むしりなどは負担が大きいので、体力的な問題で「ちょうど夏休みに帰省してくる子ども世代に、草むしりは任せたい」と考える親世代も多いと考えられます。

若い世代にとっても負担の大きな作業なだけに、「親は子どもが帰省するのを待って、草を刈っていなそう」と、あてにされていることをやや不満に感じている人もいました。

5位 家の整理整頓

- 帰省すると、「自分の部屋の片付け」と「もう着ないであろう洋服を捨てる作業」を毎回必ずやらされます(30代 女性)

- 実家のいらない物整理。「これいるか?」「これ持って帰るか?」という質問を受けながら、物置の整理を手伝わされます(30代 女性)

- 住んでいた部屋の片付け(40代 男性)

「家の整理整頓」が5位です。

具体的には不用品の処分などですね。

「実家にある自室の片付けをするよう言われるパターン」と、「家全体の片付けを手伝わされるパターン」があります。

実家を出たのに使っていた部屋がまだ片付けられていない場合には、「自分のせいだから仕方ない」「帰省したときしかできないから」と諦めている人も多数。

家全体の片付けを手伝う際にはやや負担を感じる人もいたものの、「いずれやることを、前倒しでやっていると思えば納得できる」という声がありました。

6位 買い物の付き添い

- ご飯の買い出しについて行かされ、荷物を持たせられること(20代 女性)

- 重い物の買い物(40代 男性)

- 買い物。親が運転できないため、いつも買い物に連れて行く必要があります(50代以上 女性)

「買い物の付き添い」が6位になりました。

買い物の付き添いを求められる理由としては、「親が車を運転できない」「親の体力では、重い物の持ち運びが難しい」などです。

若者が親の脚になることと、腕力が求められているのですね。

そのため「かさばる物や重い物をまとめ買いするときには、任されたり同行させられたりする」という声がありました。

たまたま都合が合えば手伝うというよりも、当然のように同行させられるパターンも多くなっています。

7位 皿洗い

- 基本的に食事は母が作ってくれるのですが、洗い物は誰もやらないので、自分の分とまとめてすべて洗います(20代 女性)

- 食器洗いです(30代 女性)

- 食後の後片付け。洗い物やシンクの掃除はなぜか私の担当になっています(50代以上 女性)

7位は「皿洗い」でした。

同時に多くの人が帰省してくる実家では、皿洗いの負担も普段より大きくなります。

回答者の男女比を考慮しても、女性からの回答が多く、食後の皿洗いについては「なぜか女性の担当になっている」という家庭も多いと推測できます。

また「自分が皿洗いをしているときに、知らんぷりしてスマホをいじっている夫に腹が立つ」という声も。

自分だけが強制的に皿洗いをさせられ、役割分担が不公平であることへの不満も見られました。

8位 洗濯の手伝い

- 洗濯物を干すのと、畳むこと(20代 女性)

- 実家の洗濯物を干す(30代 女性)

- 洗濯物の取り入れや、畳んで片付け(30代 女性)

8位は「洗濯の手伝い」でした。

皿洗いと同様に、女性からの回答が多かった項目です。

皿洗いとの共通点は、「休めない日常的な家事であること」「筋力などをあまり必要とせず、比較的負担が軽い」などがあります。

泊りがけで帰省するなら、自分の洗濯物も含まれますね。

そのため「本来親がやるべきことを肩代わりする」というよりは、「自分の家事として当たり前に行う」と考える人もいると考えられます。

同8位 お墓参り

- お墓参り(20代 女性)

- 墓参りの車の運転(40代 男性)

- お盆帰省時は、亡くなった母をお墓に迎えに行く(50代以上 男性)

「お墓参り」が同率8位です。

お盆は、死者が帰ってくる日とされており、お墓参りの重要性も高まります。

そのためお盆時期に帰省すると、「お墓参りに行きなさい」あるいは「一緒に行こう」と求められる人もいました。

お墓が遠く離れた場所や山の中にあるような場合には、足腰が弱くなった親世代・祖父母世代をお墓まで送迎する役割も求められます。

10位 お墓の手入れ

- 墓参りに行った際のお墓の掃除は、毎回自分の担当になっています(20代 女性)

- お墓の掃除は私の担当になってました(30代 女性)

- 実家に帰省すると、決まって先祖代々の墓前で軍手をはめ、墓石を磨きながら隙間に生えた雑草を根こそぎ抜く墓掃除をします(40代 男性)

「お墓の手入れ」が10位に入りました。

お墓参りと同時に、お墓の手入れを任されている人もいました。

お墓参りは単にお墓に手を合わせるだけではなく、墓石や周辺をきれいにするという実務も伴うケースが多いからです。

お盆の時期は暑いので、墓石を磨いたり周辺の草むしりをしたりするのは、重労働となることも多いと考えられます。

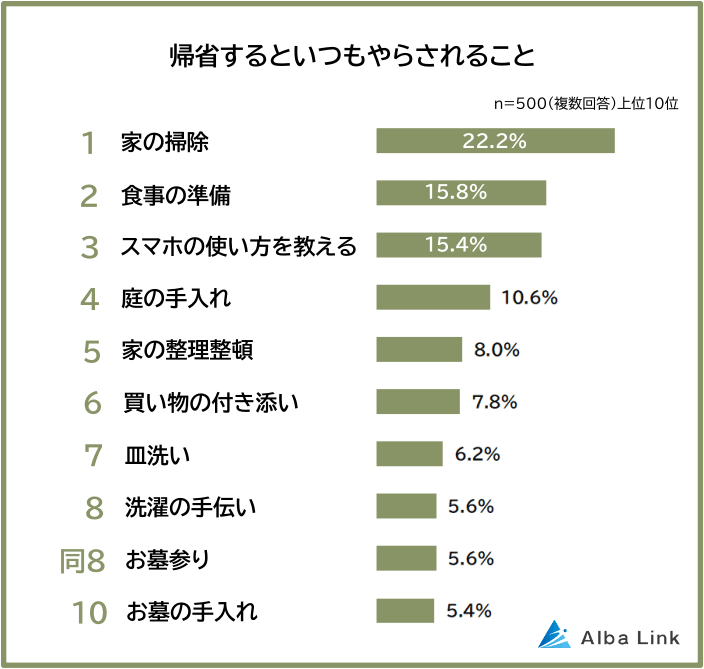

帰省するとやらされることへの本音は「面倒だと思う」

「帰省するといつもやらされることへの本音」を聞いたところ、「面倒だと思う(27.4%)」と回答した人がもっとも多く、2位は「仕方ない(21.2%)」でした。

多くの人が、帰省するとやらされることについて義務感や負担感を抱いていることがわかりました。

一方で「できて嬉しい(19.8%)」「恩返し(7.6%)」「積極的にしてあげたい(7.0%)」といったポジティブな回答も一定数存在していて、親孝行や「喜んでもらえることが嬉しい」という意識から、自発的に受け入れている層もいます。

また「面倒だけど親孝行としてやっている」「面倒だけど喜んでもらえたら嬉しい」という回答も多く、やらされること自体はネガティブに感じながらも、いい面を受け入れている人も多くなりました。

1位 面倒だと思う

- 毎回スマホの使い方を教えているので、正直面倒だなと感じる(20代 男性)

- 家事やスマホのレクチャーなど、とにかく面倒くさい。一方でお金をくれたり少し休めたりするから、帰ってきてよかったような悪いような気分。ただ正直、お金を払って帰省してるので、もう少しゆっくりしたいのが本音(30代 女性)

- 家にいてもどうせやることなので、家事や炊事に関して思うことはないです。ただ他人と話すのがあまり得意ではないので、人に会うのは面倒くさい(40代 女性)

1位は「面倒だと思う」でした。

面倒だと感じる主な理由は、「何度も同じことをさせられる」「帰省したらゆっくりしたい」「苦手なことを頼まれる」などです。

久々に実家でゆっくりしたいと思って帰省したのに、次々と仕事を任されると疲れてしまいます。

またスマホやパソコンのレクチャーについては、「前回も同じことを教えたのに」「何度教えても覚えようとしない」といった気持ちになることも。

「家事はいいけど、親戚付き合いは面倒」「ペットの世話はいいけど、掃除は面倒」など、任される内容によって捉え方が変わってくることもわかります。

2位 仕方ない

- お盆の時期なので、仏間掃除を念入りにやる要員にされても仕方ないかなと思っています(30代 女性)

- エアコン掃除は両親ではできないので、しょうがない(50代以上 男性)

2位は「仕方ない」でした。

頼まれることの必要性や自分でないとできないことが理解できるため、仕方ないと受け入れるている人も多くなっています。

例えば親が運転に不安があるなら、運転を代わってあげたほうがいいですね。

掃除にしても、高いところや重い物の裏などは、必要性が理解しやすい箇所です。

スマホの設定などについても、親が詐欺などにひっかかったら怖いと納得している人も。

面倒に感じても、必要性がはっきりしていると受け入れやすいとわかります。

3位 できて嬉しい

- 祖父母と曾祖母の家に、家族そろって挨拶に行くこと。久しぶりに祖父母たちと会えて、顔を見ながらお互いの近況を話せるのでとても嬉しい(20代 女性)

- 親はあまり足が良くないから、役に立てて嬉しい。実家を出てからも常に飼い猫のことは考えているから、実際に病院に連れて行って健康状態を確認できるのは、自分としても安心できる(30代 男性)

- 親の役に立てて、喜んでもらえることがとても嬉しい(50代以上 女性)

3位は「できて嬉しい」となっています。

帰省を「実家にいる家族に貢献できる機会」「普段会えない人と交流できる機会」としてポジティブに捉えている人もいるとわかりました。

頼まれたことをこなすと、役に立てているという実感が得られます。

大好きで気にかけているペットの世話などは、自分でやることによって安心感を得られるのもメリットだとわかりました。

頼まれごとをこなす手間はあっても、精神的な報酬を得られるのですね。

4位 あまり気にならない

- たまにしか帰省しないので、とくに面倒とも思わずやる(20代 女性)

- とくに何も感じません。できる人がやればいいと思うので(40代 男性)

- いつもやっていたことなので、とくに抵抗感もなし(50代以上 男性)

4位は「あまり気にならない」でした。

あまり気にならない理由としては、「たまにしかない」「慣れている」という声が多くなっています。

たとえ多少面倒だと思える作業であっても、帰省の機会が少なければ「たまにだからいいか」と思いやすくなるのですね。

また負荷が少ない作業や実家にいたときからやり慣れていることであれば、あまり気にならないことも多いと考えられます。

5位 恩返しのつもり

- ご飯支度や掃除をやらされます。けどいつもやっていただいてたことなので、少しでも親の負担を減らせるようにやってます(20代 女性)

- ご馳走を用意していただいているので、少しはお手伝いをしなければと思います(50代以上 男性)

「恩返しのつもり」が5位です。

実家を出るまで育ててもらった感謝や、帰省時の食事代などを負担してもらうことへの感謝を示す方法として、頼まれたことをこなしている人もいます。

恩返しあるいは親孝行と思うことで、少しでも力になりたいという気持ちになり、負担への納得感も高まると考えられます。

6位 積極的にしてあげたい

- 久々なので、むしろ手伝いたい(20代 女性)

- 親も高齢だし、たまにしか帰れないので、帰省のときはできるだけ手伝ってあげたい(40代 女性)

- 自転車でかさばる荷物を運ぶとバランスをくずして事故やケガの危険があるし、私は車が運転できるので、やらされたいし協力したいです(50代以上 女性)

「積極的にしてあげたい」が6位になりました。

積極的に手伝ったり親の困りごとを解決してあげたいと考えている人もいました。

積極的になれる理由としては、「帰省の頻度が低く、たまにやるだけだから」「両親が高齢だから」などが挙がっています。

親が高齢になり体力が低下していることを認識したうえで、若い世代がやったほうがいいことは積極的にやりたいと思っているのですね。

例えば、車での買い物や高いところの掃除などは、能力の衰えている親が無理に行うことでリスクも高まります。

事故を防ぐなどのメリットもあるため、積極的になる人もいるとわかります。

7位 当然だと思う

- 洗車。帰省中は実家の車を貸してもらうので当たり前のことだと思う(20代 男性)

- 帰省させてもらっているので、家の手伝いをするのは当たり前だと思う(30代 女性)

- とくに不満はないです。親も高齢で思うように動けなかったりするので、動ける私たちがやって当たり前と思っています(50代以上 女性)

7位は「当然だと思う」でした。

親ができないなら子どもがやって当然という声と、帰省して実家で過ごしているのだから、自分で使った物の片付けや家事をするのは当然という声がありました。

前者は、親ができないことが増えてきたときの考え方。

後者は、家族の一員としての役割分担を意識している人の考え方となっています。

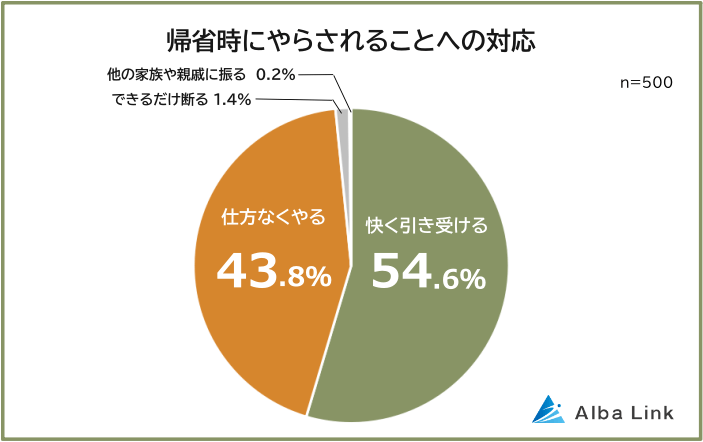

帰省するとやらされることへの対応1位は「快く引き受ける」

「帰省時にやらされることへの対応」としてもっとも多かったのは「快く引き受ける(54.6%)」で、半数を超えました。

一方で「仕方なくやる(43.8%)」も40%以上と、多くなっています。

「できるだけ断る(1.4%)」「他の家族や親戚に振る(0.2%)」という人は少数派で、「頼まれたらやる」という人が多いとわかりました。

心の中でやらされるのは面倒だと感じながらも、表面的には快く引き受けている人も多くなっています。

なお快く引き受けている人からは「たまにだから」「親の役に立てるから」といった声のほか、「姉夫婦は買い物や草むしりを担当していて、自分は夕飯の支度と片付けを担当」といった声が寄せられています。

不公平感のない役割分担も、快く頼みごとを受け入れられるひとつの要素になっていることが伺えました。

まとめ

帰省したときには、掃除など家事やお墓のケア、そしてスマホやパソコンのレクチャーを頼まれている人が多くなりました。

親の体力や判断力が衰えてくると、「高いところの掃除」「重い物を運ぶ」「運転」などで頼られる機会も増えると予想されます。

頼まれることに対しては面倒や仕方ないといったややネガティブな感情が、上位を占めていました。

ただ面倒だと思いつつも、感謝されることは嬉しいと、一定の前向きさも見せている人も多くなっています。

アンケートからは他の家族との役割分担をきちんとしたり、自分がやる必要性を認識したりすることで、納得感が高まることもわかりました。