実家じまいの手順

実家じまいをスムーズに進めるには、以下の手順に沿って準備を始めるのがおすすめです。

実家じまいの方針を家族で話し合う

実家じまいを進める際、最初に取り組むべきは「家族との話し合い」です。

仮に、実家の所有権があなたにあったとしても、強引に売却や解体を進めてしまうと、家族との関係性が修復不可能なレベルまで悪化する可能性があります。

トラブルを避けるには、話し合いの場を設け、現状や想いを共有することが大切です。

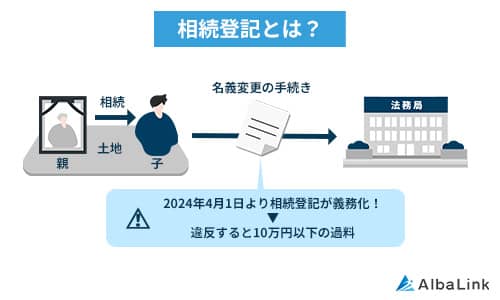

相続人の確定と名義変更を行う

実家じまいのための行動を起こす際は、はじめに「相続人の確定」と「実家の名義変更(相続登記)」を済ませましょう。

相続人の確定は、実家などの不動産をはじめ誰が遺産を相続する権利があるのか確認するうえで必須です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が相続人なのか明確にします。

なお、実家所有者の名義人を変更(相続登記)しないと、実家を売却したり、解体したりする行為ができないため、早急に手続きしましょう。

相続登記の詳しい手順については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

残された家財を整理する

名義変更の手続きが済んだら、家の中に残された家財や不用品の処分を始めましょう。

何十年も家族が暮らしてきた実家には、思い出の品だけでなく、不要になった家具・家電などが大量に残されています。

なお、効率的に家財を整理するためには、「残すもの」「捨てるもの」などの基準をはっきりさせることが大切です。

実際に整理すると、大量の古書やアルバムなど懐かしいものが出てきます。

もし、捨てるものの基準を明確にしないと、捨てる捨てないで毎回悩むことになり、作業が一向に進まない恐れがあります。

事前に計画を立て、必要に応じて遺品整理業者や不用品回収業者への依頼も検討しましょう。

詳しく知りたい方は空き家の整理はどうするのが正解?進め方と費用を抑えるコツをご覧ください。

実家整理や不用品処分は、思い出が絡むため心身ともに大きな負担となり、アルバムや古書に手を止めてしまうケースも珍しくありません。

効率よく進めるには、まず〈残す・捨てる・譲る・売る〉の分類を徹底し、無理をせず専門家の力を借りることが重要です。特に大型家具や家電の処分は体力面・手続き面で大きな壁になるため、早い段階で業者に相談するのが賢明です。

私たちはゴミ屋敷片付けや不用品回収の経験を活かし、ご家族に寄り添ったサポートを行ってきました。分割払い・後払いにも対応しておりますので、費用面の不安を抑えつつ安心してご依頼いただけます。

【監修者】

BSC合同会社

便利屋サービス21

不動産会社に査定依頼する

実家の処分方法を決めたら、次に不動産会社へ査定依頼をします。

このときに依頼する不動産業者に注意しましょう。

悪質な不動産業者に依頼すると、相場より不当に低い価格での契約を持ちかけられても、その異常さに気づけない恐れがあります。

また築年数が古いからと言って、最悪断られる可能性もあります。

後悔のない実家じまいを実現するためにも、築年数の古い実家の取り扱い実績が豊富な不動産に査定を依頼してみてください。

提示された査定額や、担当者の誠実な対応姿勢をじっくりと見たうえで、信頼に足る会社に依頼しましょう。

実家を査定する前に把握すべきことは、以下の記事にて詳しく紹介しております。

実家を処分する

実家じまいの方法が決まり依頼する不動産会社が決まったら、売却活動・引き渡しを経て、実家を処分します。

売却活動時は内覧対応が必要となるため、家の中の掃除は事前に済ませましょう。

また、仲介での売却の場合、成約までの期間はおよそ3か月かかります。

焦らずに買主を探すようにしましょう。

買主との合意が得られれば、売買契約を締結、引き渡しをします。

実家じまいの4つの方法

実家じまいをすると決めても、具体的にどのような手段をとればよいか迷ってしまうものです。

そこで、主な4つの処分・活用方法について順を追って解説していきます。

不動産仲介業者に売却を依頼する

状態や立地のいい実家は、不動産仲介業者に査定と売却活動の依頼をしましょう。

以下の特徴に当てはまる実家であれば、時間はかかる可能性がありますが、高値での売却も十分に期待できるからです。

- 築浅(20年以内)の物件

- 駅まで徒歩15分圏内

- 近隣にスーパーや病院などの施設がある

- 住宅街をはじめ治安が良い場所

一方で、築40年以上の物件や駅から離れた立地など、上記の条件に当てはまらない場合は買い手が見つかりにくくなる傾向があります。

売却しやすい特徴に当てはまり、なおかつ時間をかけてでも高値での売却を優先したい方には、おすすめの方法です。

不動産買取業者に買取を依頼する

とにかく、スピーディーに実家を売却したい方は、不動産買取業者に買取を依頼するのがおすすめです。

「仲介」では不動産会社が買い手を探しますが、「買取」は不動産会社そのものが買い手となります。提示された査定額に納得できれば、そのまま売買契約を結び、スムーズに引き渡しまで進めることが可能です。

また、仲介では敬遠されがちな以下のような物件でも、買取業者なら対応してもらえるケースが少なくありません。

- 築年数が40年超の物件

- 駅から遠い物件

- 近隣にスーパーや病院がない

ただし、売却価格は仲介を利用した場合の6~8割程度にため、高値での売却は期待しすぎないようにしましょう。

「使わない実家を早急に処分したい」「仲介では売れそうにない」と思っているなら、まずは買取業者へ査定を依頼してみてはいかがでしょうか。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

更地にしてから不動産仲介業者に売却を依頼する

土地としての利用価値のある場合は、更地として売り出す方法も検討してみましょう。

都会の場合は、建物がない状態のほうが、住宅用地や商業用地、駐車場といった土地活用の幅が広がり、買い手がつきやすくなるためです。

田舎の実家の場合は絶対に解体してはいけません。

安易に解体をしてしまうと、逆に不動産が売れなくなるケースも少なくありません。

古い家でもリフォームして賃貸や民泊として活用したい不動産投資家からの需要があるからです。

もし、需要の有無を判断せず、更地にしてしまうと、投資家層という貴重なターゲットまで失いかねません。

更地にすべきか迷う場合は、空き家の取り扱いに特化している不動産会社に相談してみましょう。

アルバリンクは、年間20,000件超の相談実績がある空き家に特化した不動産買取業者です。

需要の有無の見極めに長けているうえ、必要であれば買取の提案もいたします。

実家じまいの手段として更地にすることを考える前に、一度お気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

賃貸に出して活用する

収益化しつつ実家じまいを済ませたい人におすすめなのが「賃貸に出して活用する」方法です。

物件の間取りや広さ、立地条件により変動しますが、毎月10万円程度の収入が期待できるでしょう。

また、将来自分たちが住む家として、手元に残しておける点も魅力の一つです。

ただし、室内や設備の老朽化が進んでいる場合、入居者を集めるうえで大規模なリフォームが必要です。

また、リフォームを済ませたからといって、必ずしも入居者が見つかる保証はありません。

もし空室が続けば、家賃収入が得られないばかりか、固定資産税や修繕費などの維持管理費が家計を圧迫します。

最悪の場合、リフォーム代を回収できないまま「負債」を抱え込むことにもなりかねません。

「家賃収入が得られる」という側面だけにとらわれず、安易な賃貸転用は控えるべきでしょう。

空き家を賃貸に出すメリット・デメリットについては、以下の記事にて詳しく解説しております。

実家じまいにかかる費用

実家じまいを始めるにあたって、トータルでどの程度の費用が必要になるのか不安に感じる方もいるでしょう。

そこで、相続から売却、さらには解体に至るまでの各段階で発生するコストを以下にまとめました。

相続登記・荷物整理にかかる費用

相続登記にかかる費用は以下のとおりです。

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 登録免許税 | 不動産評価額×0.4% |

| 必要書類の取得費 | 数千円〜1万円程度 |

| 司法書士への報酬 | 約2万円〜12万円前後 |

なお、必要書類の取得にかかる費用の内訳は以下のとおりです。

| 書類 | 1通あたりの手数料 |

|---|---|

| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 戸籍謄本:450円 除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円 |

| 被相続人の戸籍附票 | 300円 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 450円 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 300円(自治体により異なる) |

| 固定資産評価証明書 | 200〜400円 |

| 不動産を取得する方の住民票 | 300円(自治体により異なる) |

また、荷物整理を業者に依頼した場合の費用は以下のとおりです。

| 間取り | 費用相場の目安 |

|---|---|

| 1R | ¥30,000〜¥80,000 |

| 1DK | ¥50,000〜¥120,000 |

| 1LDK | ¥70,000〜¥200,000 |

| 2DK | ¥90,000〜¥250,000 |

| 2LDK | ¥120,000〜¥300,000 |

| 3DK | ¥150,000〜¥400,000 |

| 3LDK | ¥170,000〜¥500,000 |

| 4LDK以上 | ¥220,000〜要見積もり |

売却時にかかる費用

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円+消費税 |

| 印紙税 | 1,000円~2万円(物件価格により異なる) |

| 抵当権抹消登記 | 1,000円 |

| 司法書士への報酬 | 1万円~3万円 |

| 譲渡所得税 | 譲渡益に応じて計算 |

売却時にかかる税金および費用については、以下の記事にて詳しく解説しております。

解体時にかかる費用

| 構造 | 1坪あたりの解体費用 |

|---|---|

| 木造 | 3万~4万円 |

| 鉄骨造 | 4万~6万円 |

| 鉄筋コンクリート(RC)造 | 5万~8万円 |

たとえば、30坪の木造住宅を解体する場合、90万円~120万円となります。

空き家の解体費用の相場を把握しておきたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

実家じまいで活用できる補助金

実家じまいの手段として家の解体を選ぶ場合、解体費用の捻出が痛手となる方もいるでしょう。

そんな方にとっておすすめの補助金を3つ紹介します。

上記以外にも、要件を満たしていれば、利用できる補助金制度を設けている自治体が多数あります。

具体的にどのような要件を満たしていれば、活用できるのか知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

実家じまいを早めに始めるべき理由

実家じまいはなるべく早めに始めるべきです。

なぜなら、タイミングを先延ばしするほど、不利益を被ることが多くなるからです。

ここからは、実家じまいを早めに始めたほうがいい理由を解説します。

維持費がかかる

たとえ住んでいなくても、実家を所有し続ける限り一定のコストが発生し続けます。

まず、不動産の所有者には、毎年固定資産税の支払いが発生します。

また、空き家となった建物の劣化を防ぐためには、定期的な換気や通水、室内外の清掃といった管理が欠かせません。

こうした管理作業を徹底する場合、水道や電気の契約を維持しなければならず、たとえ使用量が少なくても、毎月の基本料金が積み重なっていきます。

これらの費用をトータルすると、年間で20〜30万円ほどの出費になるケースも珍しくありません。

無駄な支出を最小限に抑えるためにも、実家を持ち続けるのか、それとも手放すのかについては、なるべく早めに判断しましょう。

なお、空き家の維持費に関する詳細は、次の記事で紹介しています。ぜひあわせて参考にしてください。

建物の老朽化により資産価値が下がる

実家を維持管理できず長期間放置すると、建物の老朽化が進み、資産価値を損なう恐れがあります。

人の出入りがない家は、風通しが悪くなります。

その結果、室内には湿気やカビが発生しやすくなります。

こうした環境を放置すると、内部の木材が腐り、以下のような事象を引き起こしかねません。

- 耐震性能が低下する

- 屋根材が剥がれ、飛散しやすくなる

- 構造自体が歪み、家が傾く

ひとたびこのような状態に陥れば、建物としての価値はなくなり、買主を見つけることは困難となります。

もしご自身での管理が難しいと感じているのであれば、手遅れになる前に、早めの売却を検討するのが得策でしょう。

倒壊により近隣住民に損害を与える

実家を長期間放置してしまうと、倒壊によって近隣に損害を与える恐れがあります。

空き家の管理を疎かにすると、前述のとおり内部構造の腐食が進行してしまいます。

この状態を放置し続ければ家全体の強度が著しく低下し、地震や台風などの災害時に倒壊する危険性が極めて高くなるでしょう。

万が一、倒壊によって近隣住民に被害を及ぼした場合には、所有者として多額の賠償責任を問われかねません。

日本住宅総合センターの試算によれば、空き家の倒壊が原因で隣接家屋の全壊や死亡事故が発生した場合、損害賠償額は2億円を超えるとされています。

参照元:日本住宅総合センター

最悪の事態を避けるためにも、定期的な維持管理が難しいのであれば、早めに実家の処分を検討すべきでしょう。

空き家の倒壊リスクや法的責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

実家じまいで起こりうるトラブル事例

実家じまいでしばしば発生するのが、家族間の意見の食い違いです。

実家は兄弟姉妹ともに長年過ごしてきた大切な財産といえるため、中には処分に踏み切れない方もいます。

もし、家族間で「実家の売却」で意見を統一できなかった場合、実家じまいが長引く恐れがあります。

また、話し合いをせずに強引に実家処分を進めてしまうと、家族間の関係性悪化につながりかねません。

誰一人使う予定のない実家は、親が存命中の間に実家の取り扱い方について話し合いを進めておきましょう。

早めに対話を進めることで、親が亡くなった後のスムーズな実家じまいにつながります。

空き家の売却に反対されてしまった際の説得方法については、以下の記事にて詳しく解説しております。

実家じまいを手早く済ませたい方はアルバリンクへ

実家じまいを進めたいけれど「どこに相談すればいいのか分からない」「できるだけスムーズに処分したい」と悩んでいるなら、アルバリンクにご相談ください。

アルバリンクは、空き家の取り扱いに長けている不動産買取業者です。

これまでに築古や駅から離れた空き家を多数買い取ってきた実績があります。

| 種別 | 地域 | 築年数 | 駅徒歩 |

|---|---|---|---|

|

戸建

|

北海道小樽市

|

57年10ヶ月 |

49分

|

| 戸建 |

大阪府枚方市

|

53年

|

ー |

| 戸建 |

茨城県小美玉市

|

32年

|

車で17分

|

| 戸建 |

長野県上田市

|

53年

|

18分

|

| 戸建 |

静岡県焼津市

|

40年

|

車で16分

|

参照元:買取実績|アルバリンク

また、弁護士や司法書士などの士業との提携もしているため、権利関係や必要書類が分からず、実家じまいが進められないケースにも対応いたします。

実家じまいを本格的に検討し始めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

実家じまいは以下の手順に沿って進めるようにしましょう。

- 実家じまいの方針を家族で話し合う

- 相続人の確定と名義変更を行う

- 残された家財を整理する

- 不動産会社に査定依頼する

- 実家を処分する

とくに、家族間での意見のすり合わせを丁寧に行いましょう。

話し合いの時間を設け、全員が納得のいく形で実家じまいを進めることが大切です。

なお、使わない空き家は、維持管理に手間がかかるだけでなく、老朽化による倒壊のリスクもはらんでいます。

処分の方針が決まったら、トラブルを避けるためにも、なるべく早めに動くようにしましょう。

アルバリンクは、空き家の取り扱いに特化した不動産買取業者です。

実家じまいをはじめ、空き家の処分に関するお悩みを抱えたお客様一人ひとりに誠実に向き合ってきた結果、これまで多くの方から感謝の言葉をいただいてまいりました。

「実家じまいを何から始めればいいか不安」「スピーディーに手続きを終えたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-672-343