農地付き空き家の4つの特徴

農地付き空き家には、一般的な空き家とは異なる魅力と条件があります。

特に農地が含まれることで、単なる住居としてではなく「暮らし+事業(農業)」という視点からも物件を活用できる点が大きなポイントです。

広大な敷地面積や古民家としての趣、山林や納屋といった付属設備の存在など、物件ごとに多様な特徴があり、価格や条件もそれに応じて変動します。

また、農地法や農業委員会の許可など、取得に関して特有の手続きが必要になるケースもあります。

ここでは、農地付き空き家の特徴について解説します。

- 【農地付き空き家の4つの特徴】

- 広大な敷地面積の物件が多数

- 古民家物件が多い傾向

- 農地だけでなく山林・納屋・農機具付きの場合もある

- 就農が取得条件となるケースもある

広大な敷地面積の物件が多数

農地付き空き家の最大の特徴の一つは、広い敷地面積を持つ物件が多いことです。

地方では、昔から農業を営んでいた家庭の住宅が空き家となり、売却や登録が進められています。

そのため、空き家と一緒に広大な農地や私道、駐車場が付属しているケースも多く、土地の総面積が数千㎡に及ぶこともあります。

このような物件は、都市部の住宅とは異なり、敷地を自由に活用できるという魅力があります。

例えば、

- 畑としての再利用

- ビニールハウス設置

- 倉庫の建設

- 果樹園の造成

なども可能です。

とはいえ、農地を宅地に転用するには農地法に基づいた許可が必要になるため、事前に自治体や農業委員会へ相談することが重要です。

古民家物件が多い傾向

農地付き空き家には、木造の古民家が多く含まれています。

これらの物件は、かつての農村生活の拠点であり、築年数は古くても頑丈な構造と風情ある外観が魅力です。

なかには築100年以上の建物もあり、「古民家再生」に関心がある方にとっては、理想的な住まいとなる可能性があります。

一方で、古民家には管理や改修の手間がかかることも忘れてはいけません。

屋根や断熱、給排水設備など、現代の暮らしに合わせたリフォームが必要となるケースも多く、費用や時間を見込んでおくことが大切です。

農地だけでなく山林・納屋・農機具付きの場合もある

農地付き空き家の中には、付属設備や施設が充実している物件も数多くあります。

特に、山林や納屋、倉庫、そして農機具までもがセットになっている場合、すぐに農業を始めたい方にとっては大きなメリットとなります。

こうした物件は、過去に本格的な農業経営が行われていた可能性が高く、農地だけでなく山の木材活用や機械の再利用など、多様な事業展開も視野に入ります。

設備の状態によっては整備や修繕が必要になることもありますが、それを見越しても費用対効果の高い選択肢となり得るでしょう。

ただし、農機具などの動産類の取り扱いについては、売買契約時に詳細な確認が必要です。

現地での確認や取扱店との相談を行い、想定している暮らしや事業に合った設備が整っているかを判断することが重要です。

就農が取得条件となるケースもある

農地付き空き家の中には、「就農」が取得条件となっているケースがあります。

農地法により、農地の売買や転用には農業委員会の許可が必要とされており、その際に「農業に従事する意志」が明確でなければ許可が下りないこともあります。

特に市町村が実施している空き家バンクや移住促進制度では、農業を通じて地域活性化を目指す目的で、農業を事業として行う意思が求められる場合があります。

たとえば「5年間農業を継続すること」「農業研修の受講が必須」といった要件が設定されていることもあります。

就農には覚悟も必要ですが、自治体によっては研修支援や補助金制度も整っており、手続きを踏めば初心者でも農業を始めることが可能です。

農地付き空き家を取得する目的が明確でないと、建物や土地を活用しきれず持て余してしまうことになりかねません。

また、農地付き空き家を取得したものの、さまざまな理由で「手放す」ことを検討する場合もあるでしょう。

そんな時は、手間なくスムーズに売却できる「買取」がおすすめです。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

農地付き空き家の4つのメリット

農地付き空き家には、一般の空き家物件にはない独自のメリットがあります。

特に「農地と住宅がセット」で取得できる点や、自然と共に暮らすライフスタイルを実現できる点は、地方移住や田舎暮らしを検討している方にとって大きな魅力です。

敷地が広く農業体験や家庭菜園がしやすい環境が整っているので、自給自足的な生活や週末農業を始めるにも最適です。

自然環境の中でのびのびと暮らしながら、新しいライフスタイルを始めたいと考えている方は、農地付き空き家の活用を前向きに検討してみましょう。

ここでは、農地付き空き家の4つのメリットについて解説します。

- 【農地付き空き家の4つのメリット】

- 自然と触れ合うライフスタイルの実現

- 農地と住居を一括取得できる利便性

- 家庭菜園以上の農業体験が可能

- 田舎暮らしの入門として最適

自然と触れ合うライフスタイルの実現

農地付き空き家の大きな魅力は、自然と触れ合いながら生活できる点にあります。

物件の多くは地方の里山や田園地帯に位置し、周囲には山林や川などの自然資源が豊富です。

都市部では味わえない、鳥のさえずりで目覚める朝や、星空を眺めながら過ごす夜など、心豊かな田舎暮らしが実現できます。

また、敷地内での農作業やガーデニングは、自然と直接関わる体験としてストレス解消や健康促進にもつながります。

木造の古民家物件では、風通しの良い間取りと自然素材が生み出す快適な住環境も魅力です。

こうした暮らしは、テレワークの普及やライフスタイルの多様化が進む今、都市部から地方への移住を考える人にとって理想的な選択肢となります。

農地と住居を一括取得できる利便性

農地付き空き家の最大のメリットの一つは、農地と住宅を一括して取得できる点です。

通常、農地は農地法により売買や転用に制限があり、個別に取得するには農業委員会の許可が必要となるなど、手続きが複雑です。

しかし、空き家バンクなどを通じて農地付きの物件を取得する場合、セットでの売買が可能となり、手続きが比較的スムーズに進むケースがあります。

このような一括取得により、生活の拠点と農業活動の場を同時に確保できるため、時間的・金銭的な負担が軽減されるのも利点です。

特に、田舎で自給自足を目指す方や農業を事業として始めたい方にとっては、初期の準備が整いやすく、すぐに生活をスタートさせることが可能です。

取得後の活用方法も自由度が高く、家庭菜園から本格的な農作物の生産まで幅広く対応できます。

利便性と効率性を重視する方には、農地付き空き家の一括取得という選択肢が非常に有効です。

家庭菜園以上の農業体験が可能

農地付き空き家では、単なる家庭菜園を超えた本格的な農業体験が可能です。

広い敷地と既存の農地があれば、野菜の栽培に加えて果樹やハーブの栽培など、多様な農業にチャレンジすることができます。

これにより、日々の生活に「育てる・収穫する・食べる」という自然との循環を取り入れることができ、暮らしに大きな充実感をもたらします。

また、自治体によっては移住者向けの農業研修制度や、農業を始める人への補助金が用意されている地域もあります。

これらの支援を活用すれば、初心者でも安心して農業を始められます。

農機具や倉庫が付属している物件であれば、初期投資も抑えられ、スムーズなスタートが可能です。

田舎暮らしの中で農業を本格的に学びたい方や、将来的に農業を事業として展開したいと考えている方には、農地付き空き家が理想的なステージとなるでしょう。

田舎暮らしの入門として最適

農地付き空き家は、田舎暮らしを始めたい人にとって最適な入門物件です。

多くの物件が空き家バンクに登録されており、価格も都市部の不動産に比べて抑えられる傾向があります。

地方自治体によっては、移住促進のための支援制度や住居の改修費補助なども整っており、費用負担を軽減しながら田舎での新生活を始めることができます。

建物の管理状態や築年数はさまざまですが、木造の既存住宅をうまくリフォームすれば快適な居住空間が実現できます。

交通の便や生活インフラが整った地域を選べば、田舎暮らしでの不便さも最小限に抑えられます。

最初は不安もあるかもしれませんが、小さな一歩を踏み出すことで、新たな暮らしの可能性が大きく広がるでしょう。

農地付き空き家の4つのデメリット

農地付き空き家は多くの魅力がありますが、取得や活用にはいくつかのデメリットも存在します。

特に注意すべき点は、管理や維持にかかる手間や費用、そして農地法などの法的な制約です。

都市部の不動産とは異なり、地方にある農地付き物件では、広い敷地ゆえに草刈りや建物の修繕といった日常的な管理が欠かせません。

また、自治体によっては空き家バンクに登録された物件に独自の購入条件が設定されていたり、農地転用には農業委員会の許可が必要な場合もあります。

これから紹介する4つのデメリットを理解したうえで、「それでもこの暮らしを選びたい」と思えるかどうかが、農地付き空き家への向き合い方を見極めるポイントとなります。

- 【農地付き空き家の4つのデメリット】

- 管理や維持に手間とコストがかかる

- 農地転用の法的制限

- 自治体が定める購入条件がある

- 別途申請・費用が必要な場合がある

管理や維持に手間とコストがかかる

農地付き空き家の最も大きな課題の一つが、日常的な管理と維持費用です。

物件の多くは広大な敷地を有しており、定期的な草刈り、農地の耕作放棄防止、建物の補修といった作業が発生します。

特に古民家や木造住宅は築年が古く、屋根や外壁、断熱などの修繕に高額な費用がかかることもあります。

また、地方では冬場の雪かきや水回りの凍結対策など、地域特有の管理作業も発生します。

空き家バンクに登録された物件には、長期間放置されていたことで劣化が進んでいるケースもあり、購入後に想定以上の費用が発生する可能性もあります。

こうした手間やコストに備えるためには、取得前に現地を訪れて写真だけではわからない敷地や建物の状態を確認し、必要な維持計画を立てることが重要です。

田舎暮らしを継続するには、「住んだ後の管理」まで視野に入れて行動することが求められます。

農地転用の法的制限

農地付き空き家では、農地法による「農地転用」の制限が大きなハードルとなります。

農地法は農地を守るための法律であり、自由に用途変更できない仕組みとなっています。

参照元:農地法

例えば、農地を駐車場や資材置き場、宅地として活用したいと考えても、農業委員会の許可がなければ実行できません。

特に市街化調整区域にある農地は転用が厳しく制限されており、転用が認められるには厳格な条件を満たす必要があります。

加えて、許可の申請手続きにも時間と費用がかかるため、取得後すぐに活用できないケースもあります。

そのため、物件を選ぶ際には「農地をそのまま活用するか」「転用する前提でいるか」によって判断基準が変わってきます。

農地のまま活用する意志がある場合は問題ありませんが、別用途を考えている場合は、所在地や制度、要件を事前に調べておくことが欠かせません。

自治体が定める購入条件がある

農地付き空き家の購入にあたっては、自治体が独自に定める条件をクリアする必要がある場合があります。

特に空き家バンクを通じて取得する物件では、地域の活性化や定住促進の観点から、一定の居住期間や改修義務、就農の意志などが条件として課されるケースが少なくありません。

また、条件には「市町村内への住民票移動」や「5年以内の転売禁止」など、暮らしに直結する要件が含まれることもあります。

これらの条件を満たさないと売買契約自体が成立しないため、事前に自治体の制度や要項を確認することが重要です。

また、購入後に自身のライフプランと自治体が求める条件に相違が生じた場合は、買取業者に売却するなど「手放す」方法を検討しましょう。

別途申請・費用が必要な場合がある

農地付き空き家の取得後には、別途申請が必要になるケースが多くあります。

例えば、建物のリフォームに伴う確認申請や、農業機械の導入による倉庫設置など、目的に応じて市町村や県への手続きが発生します。

また、農地を第三者に貸す場合や、農業を事業化する場合にも届け出や許可が必要です。

これに伴い、申請費用や手続きにかかる時間も計画に組み込んでおく必要があります。

さらに、農地の地目変更や登記手続きには、司法書士や土地家屋調査士の協力が必要な場合もあり、その際の費用も無視できません。

空き家バンクや不動産取扱店を通じて物件を取得する場合でも、すべてがワンストップで完結するとは限らず、個別に複数の手続きを行うことになります。

スムーズに活用を始めるためにも、「取得後に必要な申請・費用」をリスト化して把握しておくことをおすすめします。

農地付き空き家を売却する手順

農地付き空き家の売却には、一般的な不動産売却とは異なる独自のステップが存在します。

特に「農地」という特殊な資産が含まれるため、農地法や農業委員会の許可、所有権や利用状況の整理など、多くの手続きと確認事項が求められます。

売却を成功させるには、現状把握から市場調査、査定、交渉、そして最終的な契約・引き渡しまで、段階的かつ丁寧に進めていく必要があります。

ここでは、農地付き空き家を売却する具体的な流れを解説していきます。

農地の権利関係や利用状況を整理する

売却を始める際は、まず農地の「権利関係」と「利用状況」を明確にすることが重要です。

- 誰が所有しているのか

- 相続登記が済んでいるか

- 共有名義ではないか

など、法的な確認を行いましょう。

また、現在農地として使用しているか、耕作放棄地となっているかも整理する必要があります。

農地の売却には農業委員会の許可が必要なため、面積や所在地、地目なども正確に把握しておくことが求められます。

古民家や空き家が敷地内にある場合は、それらの土地が農地に含まれていないかの確認も大切です。

この段階で不動産会社や行政書士などの専門家に相談しておくと、後の手続きがスムーズに進みます。

まずは権利関係と土地利用の整理から始め、売却可能な状態を整えましょう。

空き家の状態を調査・必要に応じて修繕する

空き家の売却では、建物の状態が購入者の判断材料になります。

- 築年数や構造(木造・鉄骨など)

- 水回りの劣化

- 雨漏り

- シロアリ被害の有無

などを確認し、必要に応じて修繕や清掃を行いましょう。

見た目の印象を良くするだけでも、売却価格や交渉の成功率に大きく影響します。

また、空き家バンクへ登録する際は、

- 物件の写真

- 間取り図

- 所在地

- 建物・敷地面積

などの情報が求められます。

自治体によっては、登録に先立って安全確認や耐震診断を推奨しているところもあります。

特に古民家の場合、風情や趣が魅力となる一方で、管理状態によっては費用面で敬遠される可能性もあります。

修繕の必要性を見極めながら、購入希望者が「この家で暮らせる」と感じられるよう、整備を進めることが売却成功のカギです。

農地法に基づく売却可否の確認を行う

農地を売却するには、農地法の規定に基づいて売却可否の確認が必要です。

基本的に、農地は農業に従事する者にしか売却できず、農業委員会の許可がなければ売買は成立しません。

特に市街化調整区域にある農地は、転用も含めて制限が厳しく、注意が必要です。

農地としてそのまま引き継いでもらうのか、住宅地や駐車場としての転用を希望するのかによって、必要な手続きや許可が異なります。

売却を進める前に、地域の農業委員会に問い合わせ、具体的な可否や申請方法について確認することが大切です。

こうした確認を怠ると、せっかく購入希望者が現れても契約が無効になる恐れがあります。

スムーズな売買を実現するためにも、農地法に基づく可否確認を最初の段階で行っておきましょう。

不動産会社や空き家バンクに相談・登録する

売却を本格的に進めるためには、不動産会社や自治体の空き家バンクに相談・登録するのが効果的です。

特に空き家バンクでは、地域の移住促進や定住支援の一環として、購入希望者とのマッチングや広告掲載などの支援を無料で受けることができます。

参照元:国土交通省

また、不動産会社に依頼することで、

- 価格査定

- 写真撮影

- 販売活動

- 契約書の作成

など専門的なサポートを受けることができます。

農地付き空き家は特殊な物件であるため、農地売買の取扱実績がある会社を選ぶことが成功のポイントです。

空き家バンクと不動産会社の両方を活用することで、販路が広がり、売却の可能性が高まります。

まずは自治体の担当窓口に問い合わせ、自分の物件がどの制度に適しているか確認してみましょう。

なお、手続きに手間をかけずスピーディに売却したい方は、「買取」という選択肢がおすすめです。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

売却対象としての「農地+空き家」物件を査定する

売却価格を決めるには、「農地+空き家」全体を査定する必要があります。

通常の不動産査定とは異なり、

- 農地の面積や地目

- 活用状況

- 空き家の築年や修繕履歴

- 所在地

- 交通アクセス

など、多くの要素が価格に影響します。

また、農機具や倉庫などの付属設備がある場合は、それらも査定に含めるか判断が必要です。

空き家バンクの物件一覧などを見ると、価格の下限が設定されていたり、「応相談」と記載されていることが多く、地域ごとの相場感を掴むのも重要なポイントです。

適正な価格で売却するためには、複数の取扱店や不動産会社から相見積もりを取るのも効果的です。

買い手との交渉がスムーズに進むよう、根拠のある査定をもとに価格を設定しましょう。

購入希望者との条件交渉を行う

購入希望者が現れたら、条件面の交渉に入ります。

売却価格の調整だけでなく、

- 引き渡し時期

- 農機具の有無

- 農地の活用方法

- 必要な修繕の範囲

など、細かな点まで合意を得ておくことが重要です。

とくに農地については、購入者が農業委員会の許可を得られるかどうか、転用の意思があるかなども確認しておく必要があります。

また、空き家の管理状態や法的な手続き状況(登記・相続など)も事前に伝えておくと、信頼を得やすくなります。

条件交渉は、売主・買主双方が納得する形で進めることが大前提です。

場合によっては不動産会社や行政書士に同席してもらい、専門的な観点からアドバイスを受けるとスムーズです。

農地転用が必要な場合は所定の申請を行う

購入希望者が農業従事者でない場合や、農地を宅地・倉庫などに転用する計画がある場合は、「農地転用許可申請」が必要となります。

この申請は農地法第4条または第5条に基づいて行われ、市町村の農業委員会が審査・許可を行います。

参照元:農林水産省

申請には以下のような書類が求められ、審査には数週間から1〜2ヶ月かかるのが一般的です。

- 地図・図面

- 土地の現況

- 使用計画書

場合によっては許可が下りない可能性もあるため、早めの準備が不可欠です。

転用申請にかかる費用や手続き方法は自治体によって異なるため、事前に窓口に問い合わせて確認しましょう。

農地を売却する際は、「その土地をどう使いたいのか」という購入者の意向に合わせた対応が必要です。

売買契約を締結し、必要な許可(農業委員会等)を取得する

交渉が成立したら、売買契約書を作成し、正式に契約を締結します。

ただし、農地が含まれる場合、農業委員会の許可取得が契約成立の前提条件となることが一般的です。

許可が下りるまで契約は仮の状態となるため、スケジュールに余裕を持って進めましょう。

契約には、

- 物件の内容や価格

- 支払条件

- 引き渡し時期

などの詳細を盛り込みます。

万が一許可が下りなかった場合の取り決め(契約解除や返金対応など)も明記しておくことが重要です。

専門的な知識が求められるため、不動産会社や司法書士などと連携して進めると安心です。

農地を含む売買は通常の不動産取引とは異なるため、法的な要件や行政手続きを踏まえた上で契約を結びましょう。

引き渡しと登記手続きを実施する

農業委員会の許可取得後、最終的な物件の引き渡しと登記手続きを行います。

登記は法務局で実施し、所有権の移転を正式に記録するものです。

登記には司法書士の協力が一般的で、必要書類の準備や申請代行を任せることができます。

また、引き渡しの際には、農機具や倉庫の設備リスト、管理に関する情報なども併せて引き継ぎましょう。

建物が古民家の場合、注意点や管理方法を伝えることで、新しい所有者が安心して暮らせるよう配慮することも大切です。

最後まで丁寧に対応することで、購入者からの信頼を得ることができ、トラブルも回避できます。

売却後も地域で良好な関係を築くために、誠意ある対応で取引を締めくくりましょう。

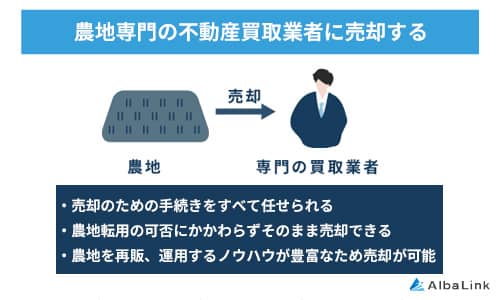

農地付き空き家を売却したいならアルバリンクに相談

管理や維持が負担になっている農地付き空き家は、買取業者に売却することでスムーズに手放すことが可能です。

農地法や農業委員会の手続きも業者が代行してくれるため、面倒な作業は不要。

買い手を探す手間もなく、短期間で現金化できるのが大きなメリットです。

空き家の状態に関わらず査定してもらえるので、まずは一度ご相談してみましょう。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

この記事では、「農地付き空き家」の特徴やメリット・デメリット、そして売却の具体的な手順について解説しました。

広大な敷地や古民家、農機具付きなど、魅力あふれる物件が多い一方で、法的手続きや維持管理の課題も存在します。

田舎暮らしや農業に興味がある方にとって、「農地付き空き家」は理想のスタート地点になり得ます。

もし売却を検討しているなら、この記事を参考に、専門家に相談しながらスムーズな取引を実現しましょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/