土地と建物の名義が違うと固定資産税はどうなる?

土地と建物の名義が異なる場合、固定資産税の納税義務や費用負担について混乱が生じやすくなります。

ここでは、以下の点について確認します。

固定資産税の課税対象者や支払者について確認していきましょう。

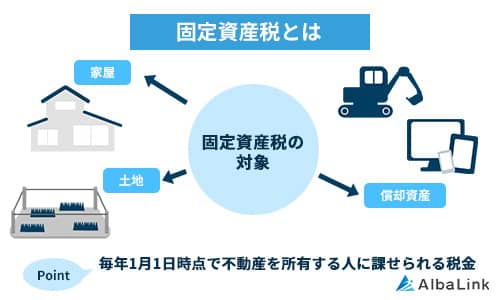

固定資産税はその土地・建物の名義人に課税される

固定資産税は、原則としてその土地や建物の登記簿上の名義人に課税されます。

固定資産税は、原則としてその土地や建物の登記簿上の名義人に課税されます。

つまり、どの不動産を誰が所有しているかが、納税義務者を決める最も重要なポイントです。

名義が土地と建物で異なる場合には、それぞれの名義人が別々に固定資産税を負担します。

参照元:国土交通省

たとえば、夫名義の建物が妻名義の土地に建っている場合、土地の固定資産税は妻に、建物の固定資産税は夫に課税されます。

また、登記上の名義と実際の利用者が異なっていても、納税義務は名義人が負うため、「自分は住んでいないから支払わない」といった主張は認められません。

不動産を取得した際には、速やかに登記を行い、名義の状態を正確にしておくことが大切です。

固定資産税について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

1月1日時点の固定資産の所有者に届く

固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者(登記上の名義人)に課税され、その人あてに納税通知書が送られます。

参照元:e-GOV 地方税法

そのため、たとえ1月2日以降に不動産を売却したとしても、その年の固定資産税を納める義務は1月1日時点の所有者にあるのです。

たとえば、1月10日に不動産の売買が成立し、名義変更が完了した場合でも、固定資産税の納税通知書は旧所有者に届きます。

実際の支払いもは1月1日時点の固定資産の所有者がする

固定資産税の支払いは、毎年1月1日時点での固定資産の所有者(納税義務者)が行う必要があります。

これは法律に基づく納税義務であり、その後不動産を売却・譲渡しても、その年分の税金は1月1日の所有者が負担します。

たとえば、1月10日に不動産を売買して名義変更を行っても、固定資産税は旧所有者が支払わなければなりません。

このため、売主と買主の間で税負担の調整が必要になることが多く、売買契約では通常、固定資産税を日割り精算する取り決めが行われます。

固定資産税を滞納すると、延滞金の発生や不動産の差押えといったリスクが生じます。

固定資産税は法律に基づいて厳格に運用されるため、名義の違いや税負担の整理には行政手続きへの理解が欠かせません。

弊社アルバリンクは行政と連携しながら空き家・土地の活用支援に取り組んでおり、名義や税金に関する複雑なケースでも丁寧にサポートできます。

固定資産税の負担が曖昧な場合や名義整理で迷っている方は、お気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

土地と建物の名義が違う5つの背景

土地と建物の名義が異なる状況には、さまざまな背景があります。

不動産の取得や相続、贈与、契約の方法によって、名義の扱いが複雑になるケースも多く、固定資産税や売却時の手続きに影響を及ぼします。

よくある5つの背景は以下の通りです。

親の土地に子どもが建物を建てた

親が所有する土地に、子どもが住宅を建てた場合、土地と建物の所有者はそれぞれ異なる名義になります。

名義が異なるため、固定資産税も土地と建物のそれぞれの名義人に対して課税されます。

ただし、土地の売却や親族内の手続きが必要になった際には、土地と建物の名義が異なることで権利関係の整理が必要となり、登記内容の調整や話し合いが必要になる可能性があります。

将来的な負担や手続きをスムーズに進めるためにも、司法書士や税理士などの専門家に相談しておくと安心です。

親の土地に親と子の共有名義で家を建てた

二世帯住宅のように、親が所有する土地に親と子どもが共有名義で家を建てるケースの場合、土地は親の単独名義のまま、建物だけが親子の共有名義となります。

そのため、所有権の管理や固定資産税の取り扱いに注意が必要です。

共有名義の不動産は、家族で住宅を共有する方法としては有効ですが、売却や大きな変更を行う際に共有者全員の合意が必要となるため、手続きが複雑になりやすいというデメリットがあります。

また、将来的に親が亡くなった場合には、親の持分について相続人同士で取り扱いを決める必要があり、財産分与や登記変更の手続きが発生します。

共有状態はトラブルの原因になることも多いため、建築や契約の段階で、持分割合や将来の扱いについて家族間で明確にしておくことが重要です。

共有名義の不動産の相続について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

相続で土地と建物の名義が分かれた

相続の際、遺産分割の結果として土地と建物の名義が別々の相続人に分かれることがあります。

これは、不動産を公平に分ける目的で選ばれる方法の一つです。

たとえば、長男が土地を相続し、次男が建物を相続するというケースが該当します。

不動産を公平に分ける方法は公平に思われますが、実際には利用の仕方や売却時の合意、固定資産税の負担など、さまざまな点で調整が必要となり、関係が複雑になりがちです。

とくに、固定資産税の支払い、建物の管理や修繕費の負担などについて明確な取り決めがないままにすると、後々トラブルの原因になります。

相続によって名義が分かれた場合は、専門家(司法書士など)に相談し、登記内容の整理や、必要に応じて共有化や持分調整を検討することが望まれます。

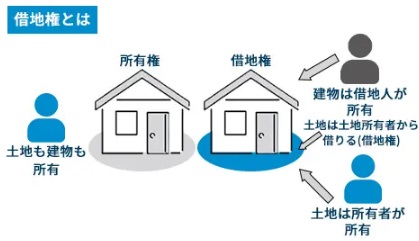

借地権や法人登記で名義が分かれた

借地権を利用した建築や、法人が土地を借りて建物を建てる場合、土地と建物の名義が分かれるのが一般的です。

借地権(しゃくちけん)とは、他人が所有する土地を借りて、その上に建物を建てたり、建物を所有し続けるために使う権利のことです。

参照元:国土交通省

借地権で名義が分かれるの例として、地主が所有する土地に会社などの法人が工場を建てるケースがあります。

この場合、土地は地主名義のまま、建物だけが法人名義となるため、固定資産税は土地と建物の所有者それぞれに課税されるのです。

契約の段階で権利関係や利用期間などを明確にし、適切に登記しておくことが重要です。

借地権について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

相続した土地に家を建て、名義変更を忘れた

相続によって土地を取得したにもかかわらず、名義変更(相続登記)をしないまま家を建ててしまうと、土地と建物の名義が一致しない状態になります。

亡くなった祖父名義のまま放置されていた土地に、孫が新しく家を建てたという事例を考えてみましょう。

土地の名義を持つ祖父が亡くなっているため、不動産の売却や金融機関での融資手続きがスムーズに進まず、相続人全員の合意が求められるような大きな負担が生じます。

相続人の中に連絡が取れない人がいたり、相続放棄が行われていたりする場合には、名義の整理がさらに複雑になり、登記手続きにも時間と費用がかかる可能性があるのです。

このようなトラブルを避けるためには、土地を相続した時点で速やかに相続登記を行い、名義を整えておくことが重要です。

なお、名義変更をしないことで起因する問題を解決するため、2024年には相続登記が義務化されました。

参照元:法務省

相続登記について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

手続きが不安な場合は、司法書士などの専門家に依頼すれば、確実かつスムーズに進めることができます。

さらに、名義の状況によっては固定資産税や相続、売却手続きに影響が出る場合もあるため、早めに現状を確認し、必要な対応を検討する必要があります。

「名義がわからず、なかなか売却できない」と悩んでいる場合には、訳あり物件の取り扱い実績が豊富な不動産買取業者への相談がおすすめです。

弊社アルバリンクも、訳あり物件を扱う不動産買取業者です。年間2万件以上のご相談をいただき、名義トラブルや相続・売却の悩みにも丁寧に寄り添いながら最適な解決策をご提案しています。

名義整理で不安がある方や、今の状態で問題がないか確認したい方は、お気軽にご相談ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

土地と建物の名義が違うと起こりやすい3つの固定資産税トラブル

土地と建物の名義が異なる場合、固定資産税に関するトラブルが起きやすくなります。

よくあるのが以下の3つのトラブルです。

税金の支払いを巡って揉める

土地と建物の所有者が別々の場合、固定資産税の負担についてトラブルが生じることがあります。

固定資産税の納税義務が登記上の名義人に対して課されるため、実際に生活を共にしているかどうかとは関係なく負担が発生するためです。

たとえば、親の土地に子どもが家を建てた場合、建物の固定資産税は子どもに、土地の固定資産税は親に課税されます。

しかし、家計を別々にしていると、どのように費用を分担するかが曖昧になりやすく、意見が食い違う原因になりかねません。

こうしたトラブルを避けるためには、あらかじめ税金の負担について書面で取り決めておくことが有効です。

税金支払いの延滞や督促で関係悪化する

固定資産税の納付が遅れたり滞納が続くと、自治体から督促状や差押え予告の通知が届き、名義人同士の関係が悪化してしまうことがあります。

固定資産税は毎年1月1日時点の登記名義人に課税されるため、実際の利用者が支払わない場合でも、最終的な責任は名義人が負うことになるためです。

土地と建物の名義が異なるケースで、建物の利用者である家族が「自分が払う」と言っていたものの、実際には支払わず放置した結果、督促状は名義人のもとに届きます。

名義人が初めて滞納に気づいた時には延滞金が加算されており、「誰が責任を負うのか」を巡って対立が生じることもあるのです。

さらに滞納が長引けば、自治体が差押えに踏み切る可能性もあり、関係の悪化に拍車がかかります。

名義が分かれている不動産の場合は、事前の取り決めや共有者同士の情報共有を徹底すると、トラブルを防げるでしょう。

固定資産税の優遇措置が受けられない場合がある

名義が現状に合っていない場合、固定資産税の軽減措置や特例が適用されない可能性があります。

住宅用地の特例は、登記名義だけでなく、実際に誰が住んでいるかといった使用実態を基準に判断されるため、名義と利用実態が合っていないと、特例の対象外とされることがあるためです。

たとえば、土地や建物の名義人がすでに亡くなっているにもかかわらず、相続登記が行われず名義が故人のままになっている場合、自治体が居住者を正しく把握できず、住宅用地の特例が適用されない可能性があるのです。

その結果、本来は減税されるはずの税額がそのまま課税され、税負担が大きくなります。

このようなトラブルを防ぐには、相続が発生したら速やかに相続登記を行い、名義と利用実態を一致させておくことが大切です。

不安がある場合は、専門家に相談し、必要な手続きや要件を確認しておくと安心です。

弊社は東証グロース市場の上場企業として、不動産の名義トラブルや税金の相談にも幅広く対応しており、信頼性の高いサポート体制を整えています。まずはお気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

土地と建物の名義が違うと発生する固定資産税以外の4つのリスク

土地と建物の名義が異なる場合、固定資産税以外にもさまざまなリスクが潜んでいます。

ここでは、固定資産税以外の代表的な4つのリスクを解説します。

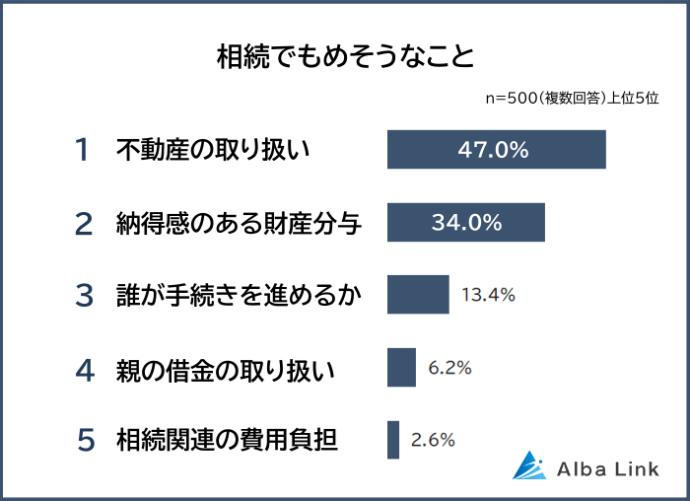

相続時に分配で揉める可能性がある

土地と建物の名義が別々になっていると、相続時の遺産分割でトラブルが起こりやすくなります。

参照元:訳あり物件買取ナビ

アンケート結果によると、相続でもめやすい項目として「不動産の扱い」を挙げた人は全体の47%に上り、最も多い回答となっているのです。

所有者(登記名義人)が異なることで、不動産全体の価値をどう評価し、どのように分けるかという合意が得にくくなるためです。

親が土地を所有し、子どもがその土地の上に家を建てているケースでは、土地は親の遺産、建物は子どもの所有と別々になります。

この状態では、相続時に不動産全体をどう扱うかについて、相続人全員で話し合う必要があります。

ところが、ほかの相続人が「土地と建物は一体として価値を考えるべきだ」と主張すると、評価方法や分け方をめぐって意見が食い違い、争いになることがあるのです。

こうした問題を防ぐためには、あらかじめ相続人全員で合意を形成し、可能であれば名義の整理(名義を統一するなど)をしておくことが望ましいです。

名義人の同意が得られないと売却・活用がしにくくなる

土地と建物の名義が異なる場合、不動産を売却したり事業用に活用したりするには、名義人全員の同意が必要となります。

そのため、協議がまとまらないと売却のタイミングを逃したり、手続きが進まなくなることがあります。

建物の所有者が売却に賛成していても、土地の所有者が反対していれば、交渉は進まず、売却手続きも前に進まなくなってしまうのです。

こうしたトラブルを避けるためには、事前に名義を整理しておくか、売却や活用に関する合意を文書にしておくことが有効です。

必要に応じて司法書士に依頼し、登記内容の見直しや合意書の作成を進めておくと安心です。

建物の解体を要求されるリスクがある

土地と建物の名義が異なる場合、土地所有者から建物の撤去や解体を求められる可能性があります。

これは、利用の条件や期間を定めた契約がなく、土地を好意で使わせてもらっている状態(無償使用)で起こりやすいトラブルです。

参照元:神奈川県弁護士会

親名義の土地に子どもが家を建てて長年住んでいたとしても、使用権が登記されていなければ、親の死後に相続人が「土地を売却したいので更地にしてほしい」と要求してくる場合があります。

とくに、口約束だけで土地を提供してもらったケースでは、このようなリスクが高まります。

こうした問題を避けるためには、建築前に土地の利用について契約を交わし、できれば地上権などの権利を登記しておくことが重要です。

権利関係が明確であれば、一方的に解体を求められる心配は少なくなります。

立ち退きを求められる可能性がある

土地と建物の名義が異なり、土地の使用権が明確でない場合、建物の所有者が土地所有者から立ち退きを求められる可能性があります。

相続や売却によって土地の所有者が第三者に変わると、これまでの口約束や慣習が通用せず、トラブルに発展しやすくなるのです。

親名義の土地に建物を建てて利用していた場合でも、親が亡くなって土地が第三者に相続されたり売却されたりすると、新たな所有者が「契約が存在しない」「地代を払っていない」などを理由に退去を求めてくることがあります。

土地の使用について法的な権利を持たないまま利用していると、話し合いでの交渉が難しくなり、居住や営業の継続が困難になることもあります。

リスクを避けるためには、土地の使用権(借地権や使用貸借)について契約を結び、可能であれば登記しておくことが重要です。

これらのリスクは、事前に専門家へ相談することで未然に防げるケースも多く、早めの情報収集と対策が重要です。

弊社アルバリンクは多数のメディアから取材を受ける不動産企業として、名義トラブルやリスク問題にも専門的に対応しています。

「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/

土地と建物の名義が違う場合の5つの固定資産税トラブル対処法

土地と建物の名義が異なると、固定資産税の納付や不動産の管理、相続、売却などにおいてさまざまなトラブルが発生しやすくなります。

ここでは、名義の不一致によって起こるリスクを回避・軽減するために有効な5つの対処法を具体的に解説します。

早めに名義を統一・登記を済ませる

固定資産税に関するトラブルを防ぐためには、土地と建物の名義を整理し、必要な登記を早めに行っておくことが大切です。

名義が別々のままだと、税金の負担や管理について意見が食い違い、手続きが進まない原因になります。

たとえば、親名義の土地に子が家を建てて長年そのままにしていると、親の相続時に土地の名義を複数の相続人で整理する必要が生じます。

登記が未整理だと時間と手間がかかるうえ、売却や住宅ローンの利用に支障が出ることもあります。

現在は相続登記が義務化されており、登記を怠った場合には10万円以下の過料が科されることもあります。

参照元:東京法務局

名義変更を放置せず、必要な書類を整えて手続きを進め、所有関係を明確にしておくことが重要です。

使用貸借契約・賃貸契約を結ぶ

土地と建物の名義が異なる状態で利用を続ける場合は、使用貸借契約や賃貸借契約を結び、土地の利用権限を明確にしておくことが重要です。

使用貸借契約や賃貸契約を結んでおくと、土地の使用者や固定資産税の負担者が明確になり、後から「誰が払うべきか」で揉めるリスクを減らせます。

また、相続や所有者の変更があった場合でも、契約内容が証拠となり、不正使用の主張や立ち退き要求といったトラブルを避けやすくなります。

契約の登記が必要となる場合は限られますが、少なくとも契約書を作成し、署名押印のうえで保管しておくことが重要です。

税負担の分担を明文化しておく

名義が異なる不動産では、固定資産税を実際に誰が負担するのかについて誤解が生じやすいため、あらかじめ分担方法を文書で取り決めておくべきです。

実際に住んでいる人が支払うのか、名義人が負担するのかが曖昧なままだと、後々トラブルになる可能性があるためです。

共有名義の家屋で納税通知書が一人に届いた場合、その人だけが支払う状況になり、不公平感や不信感が生まれがちです。

これを避けるには、「税金は持分割合に応じて分担する」「年に1回精算する」など、具体的なルールを合意書として残しておくと安心です。

親族間の約束でも、口頭だけでは後に認識が食い違うことがあるため、書面化しておくことをおすすめします。

専門家(司法書士・税理士)に相談する

土地と建物の名義が一致していない場合は、登記や税務など専門的な判断が必要になることが多く、個人だけで対応するのは難しいことがあります。

そのため、司法書士や税理士といった専門家に相談し、状況に応じて適切な手続きを進めることが重要です。

相続登記で一部の相続人と連絡が取れない場合や、固定資産税の負担について合意が得られない場合など、専門家の助言があると問題を整理しやすくなります。

税理士に相談すれば、軽減措置の適用や税金の負担方法などについて具体的なアドバイスを受けられます。

登記申請に必要な書類の作成や契約書の整備など、専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズになり、精神的な負担も軽減されるでしょう。

無料相談を行っている事務所も多いため、早めに相談することが安心につながります。

売却して不動産を現金化する

土地や建物の名義が複雑に分かれていて整理が進まない場合、不動産を売却して現金化することも有効な解決策のひとつです。

現金にすれば、管理や税負担の問題から解放され、相続人同士での分配もしやすくなります。

親族間で土地と建物の名義が異なり協議が難航している場合でも、共有者全員の合意が得られれば売却し、代金を持分に応じて分けることが可能です。

共有状態のまま長期間保有すると、固定資産税や修繕費の負担だけが残り、空き家化につながるおそれがあるため、早めの判断が役立つこともあります。

早めに売却することで、経済的負担を回避することができます。

名義の整理や売却判断に迷う場合は、第三者の視点で状況を整理してくれる専門業者へ相談することが有効です。

アルバリンクは グーグル口コミ平均4.7/1000件以上(2025年11月時点) と高い評価をいただいており、「丁寧でわかりやすい対応」「相談して良かった」といった声も多数寄せられています。

参照元:お客様の声|アルバリンク

まずはお気軽にご相談ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

土地と建物の名義が違う不動産の3つの売却方法

土地と建物の名義が異なる不動産を売却する場合、通常の売買契約よりも手続きや協議が複雑になります。

なぜなら、名義人が異なることで、権利関係が分かれ、第三者に対して不動産全体の所有権を一括で移転することが難しくなるからです。

ここでは、不動産を効率よく売却し、トラブルを防ぐための3つの方法について解説します。

名義を統一してから売却する

土地と建物の名義を一人に統一してから売却すると、売買契約や登記手続きがシンプルになり、取引をスムーズに進めやすくなります。

名義が複数に分かれていると、買主との調整や金融機関の手続きが複雑になるため、事前の名義整理は大きなメリットがあるのです。

相続によって土地が親名義、建物が子名義になっている場合、遺産分割協議などで名義を一本化してから売却すれば、買主にとっても安心材料となり、取引が進みやすくなります。

名義を統一するには、相続人全員の同意や贈与契約書の作成が必要になることがあります。

司法書士などの専門家に依頼すれば、必要書類の準備や登記手続きを任せられるため、負担を軽減できます。

土地と建物の名義人同士で合意し、同時に売却する

土地と建物の名義が異なる場合でも、名義人同士が合意すれば、それぞれの所有権を維持したまま不動産全体を一括で売却できます。

名義統一の登記が不要なため、手続きや費用を抑えたい場合に適した方法です。

土地の所有者が親で、子が建物を所有している場合は、親子で協力して買主と売買契約を結ぶことになります。

契約書は1通にまとめて両名義人が署名する方法が一般的で、必要に応じて名義人ごとに契約内容を明確にすることも可能です。

ただし、この方法は名義人全員の協力が前提となり、誰か一人でも反対すると売却は成立しません。

また、それぞれが自分の持つ不動産部分について譲渡所得税の対象となるため、税理士に相談しながら手続きを進めるとよいでしょう。

土地と建物を別々に売却する

名義人同士で合意が得られない場合や、土地と建物を一括で売るのが難しい事情がある場合には、それぞれを別々に売却する方法があります。

土地と建物の所有者が個別に売却手続きを行うため、土地の所有者が反対していても、建物だけの売却が可能です。

ただし、土地と建物の所有者が異なる物件は買主にとって使い勝手が悪く、価格が下がりやすいほか、買い手が見つかりにくい可能性があります。

不動産会社に査定を依頼し、市場価値や売りやすさを確認したうえで判断するとよいでしょう。

名義調整や売却方法の選択に迷った際は、第三者の立場から状況を整理し、最適な売却プランを提案してくれる訳あり物件に強い専門の不動産買取業者への相談がおすすめです。

弊社アルバリンクも訳あり物件を多く扱う不動産買取業者で、年間2万件を超えるご相談に対応しており、名義が異なる不動産の売却にも支援実績があります。

まずはお気軽にご相談ください。

\高額ですぐ手放したい方はこちら/

まとめ

土地と建物の名義が異なると、固定資産税の負担や相続・売却の際にトラブルが起きやすくなります。

固定資産税は1月1日の名義人に課税されるため、支払いを巡って揉めることもあります。

名義不一致を放置すると、関係悪化や税負担の偏りにつながるため、早めの対策が必要です。

名義の統一や契約で負担を明確にする方法がありますが、手続きが複雑で進まないケースもあります。

その場合は、不動産を売却して問題を解消する選択も有効です。

そうした場合には、不動産を売却して現金化することも現実的な選択肢の一つです。

売却を検討する際は、手続きの簡素化やスピードを重視するなら、不動産買取の専門業者に依頼するのが安心です。

専門業者であれば、名義の違いによる複雑な状況にも対応でき、契約の段取りや権利関係の整理を一括でサポートしてくれます。

その点、弊社アルバリンクは土地と建物の名義が異なる不動産に関しても数多くの買取実績があり、専門的なノウハウを活かした柔軟な対応が可能です。

参照元:買取実績|アルバリンク

名義トラブルでお悩みの方は、まずはアルバリンクに相談しましょう。

\(無料)東証上場企業に相談・査定/